我为什么写作

来源:原创 作者: 薛海翔 时间:2024-12-04 点击:

1975年3月,零下20度的严寒笼罩着黑龙江大地,空气冻得发脆。我抱着56式冲锋枪,蹚着没膝的积雪,走进营房后的桦树林,五年后我在中篇小说《一个女大学生的日记》中,是这样描写这片树林的:

“纤细、挺拔、笔直的桦树,像一根根银白色的支柱,高高地指向冬日特有的明丽的晴空,我仿佛走进了一座奇伟的宫殿。玉柱蓝穹,洁净的白雪是它华贵的白色地板。这是个上下晶莹里外澄澈的圣殿,任何人从中穿行都不能不受到洗礼。当我穿出白色的桦树林,登上积雪的山顶时,心情竟豁然开朗了。目力所及,起伏的雪原,像豪迈的涌浪,以一种壮阔的旋律,朝辽远的天际奔去……。”事实上,那一天,这片桦树林光线昏暗,积雪灰黑,天空阴沉,视野模糊,这是我23年多生命中最无望的一天,我走进桦树林深处,失声痛哭。我无法挣脱这个残酷的结局:幻想彻底破碎,余生只剩一片灰烬……。

9年前,我是上海松江二中的初二学生,1966年上半年,上海团市委的机关报《青年报》来学校组稿,批判历史学家北京市副市长吴晗的剧本《海瑞罢官》,因为四百年前海瑞在松江当过知府。我和一个同学合写了《不许吴晗污蔑我们贫下中农》的文章,批判吴晗把贫下中农丑化成在地主欺压下只会哭泣毫不反抗的窝囊废。文章登出来后,收到5块钱稿费,在老师的提议下,我们捐出稿费,买了毛主席著作单行本送给全班同学。我没想到,日后几十年付印的几百万铅字作品,是从这块豆腐干大的文章开始的;更没想到,几十天后震惊世界的“无产阶级文化大革命”爆发,我的中学教育永远结束了。

在一个15岁孩子的眼里,文革一开始,犹如一个狂放节日,一个悠长假期,正值青春反叛期的少年,瞬间停课,再无管束,获得了无边的行动自由。红旗漫天,传单飞扬,集会上的慷慨演说,游行时的震天口号,传说中的十月革命、五四运动,一夜之间降临身边。1966年10月1日,我在天安门广场见到了挥臂检阅百万红卫兵的毛泽东、林彪和大声呼喊“为了毛主席的健康,同学们往前走不要停留”的周恩来。挤出广场后,我在长安街电报大楼给上海家人发电报:“我们见到了毛主席”。

一个月后,我以一种奇特的方式再去北京:我们14个同学,最小的14岁,仿效红军二万五千里长征,从上海出发,徒步三千里,走到北京。进入山东境内时,见到一张上海造反派发出的通缉令,被通缉者此刻就在我们这支“长征队”中;拿着从墙上揭下通缉令,仿佛穿行在历史的云烟之中,也认为自己如同父辈在创造新的历史。

大革命很快就变得面目狰狞了:

在北京逗留的日子里,我在清华大学看到挂着乒乓球串成的项链被批斗的王光美,我妹妹在团中央看到胡耀邦被造反的学生勒令从窗户里爬着出来示众。大规模的批斗浪潮,席卷全国——

回到上海,天地已然变色。集会上弯腰低头的,大街上游街示众的,都是我熟悉的长辈,不久前还活生生的人,像枝头树叶吹散飘落:我好友母亲在康平路跳楼自尽,她是市教育局长,几天前我母亲还与她一起在文化广场上遭受万人批斗;我同学母亲在南京路跳楼自尽,她解放前是地下党员,曾受周恩来之命潜伏在自己的父亲陈布雷身边;我好友父亲被抓进造反派私设的监房,几天后被杀害,他的回忆录《不倒的红旗》一书曾经风行中国,他在国民党监狱中熬受酷刑的描写令人震撼;我另一好友父亲被关进牛棚,几个月后他们领回父亲遗体,他们在他棉衣夹层里找到秘密写就的家信,上面泪迹斑斑。我的家被造反派抄了两次,我母亲在无休止的批斗间隙告诉我,她不会自杀,我和妹妹还小;但是,她患重度心脏病,几次在批斗现场发作昏迷,命悬一线。

少年眼中,整个世界剧烈摇晃,分崩成如真似幻光怪陆离的碎片。昨天还是令人尊敬的革命长辈,今天已是死有余辜的罪人,我们这群人也从“革命后代”,一夜变成令人侧目的“黑帮子弟”。我们无法接受这种天崩地裂的转变,奋起抗争,串联起来,一家有难八方支援,只要闻听谁家被造反派查抄,立即啸聚而至,用棍棒弹弓与之肉搏;几个更为激进的同学,写下讨伐上海造反派的传单,开首的句子是:“山呼海啸天悲地恸,可怜一代元勋竟遭摧残”,传单直接贴到新成立的“上海市革命委员会”门口。这种以卵击石的反抗轻易就被扑灭了,写传单的同学被张春桥指定判刑入狱,其余的被集中到上海郊区北桥“走资派子弟学习班”,拘禁惩戒。

稚弱的反抗也就仅止于此,内心更多的是冤屈和焦虑,即便已经被打入社会另册,我们也不曾怀疑这场运动的正义性和真理性。最高统帅的指示讲得清楚:这场文化大革命是“完全必要的非常及时的”,是为了党和国家掌握在真正的无产阶级革命家手中而进行大清洗。我们只是被弄错了的一群,我们对国家的忠诚不被理解,才遭此祸患。我们相信,一旦国家真正有难,我们的忠诚就有机会显露无遗。一段不知道从哪得来的“最高指示”被口口相传:“中美之战见娃娃们红心。”我们一厢情愿地从中感受到的,是毛主席对我们依然信任;一首描写第三次世界大战的长诗以手抄本的方式流传:“摘下发白的军帽,献上素洁的花圈,轻轻地来到你的墓前,北美的百合花盛开了又凋谢,你在这里躺了一年又一年,明天早霞升起的时候,我们将返回久别的祖国,而你却长眠在异国的陵园……。”长诗幻想了在第三次世界大战中解放全人类,“世界一片红啊,只剩下白宫一点”,在攻占资本主义大本营的最后战斗中,身边的战友牺牲了。

这些传言和诗歌既是一种自我鼓励,也是一个行动方向的昭示:1967年,我和两个15岁的小伙伴奔赴南京军区,想找关系参军,踏上金戈铁马解放全世界的光辉征程。奔波两个星期,没有人肯接收我们,即便在军区总医院里找到了正在称病的王平上将,也无济于事。想想也是,半大的毛孩子,个头不到一米六十,说起话来一副童音嗓子,还不知道晚上尿不尿床。回上海的船上,沮丧得话也不想说,默默地听着黝黑的江流在甲板下方流淌,仿佛流淌掉的不是江水而是我们壮丽的梦想,却不知道,刚刚跟一场凶险的灾祸擦肩而过──

我的两个小伙伴中,有一个是专政机构放进来的暗探,他不久前写了一篇指斥江青的文字,写完后自觉危险,又扔进马桶放水冲掉,不料马桶堵塞,房管所工人来疏通,把那份“反动文字”通了出来,上交专政机构,他被逮捕;审讯室里,抓他的专政人员给他一个立功赎罪的机会:出来侦察走资派的动向。于是,他加入到我们参军的行列中来,以期接触到更多的“军内走资派”。所幸那一行目的单纯:三个小孩要当兵;跟我们见过面的几位将官十几位校官也全都出言谨慎,顾左右而言其它,否则,等待我们的,将不是梦寐以求的营房,而是暗无天日的牢房了。后来,知道真相,我和另一位小伙伴很久说不出话来。即便如此,与我们见面过的军官,也未能避免被运动打倒的宿命,其中,南京军区空军参谋长顾前,几年后即被折磨致死。

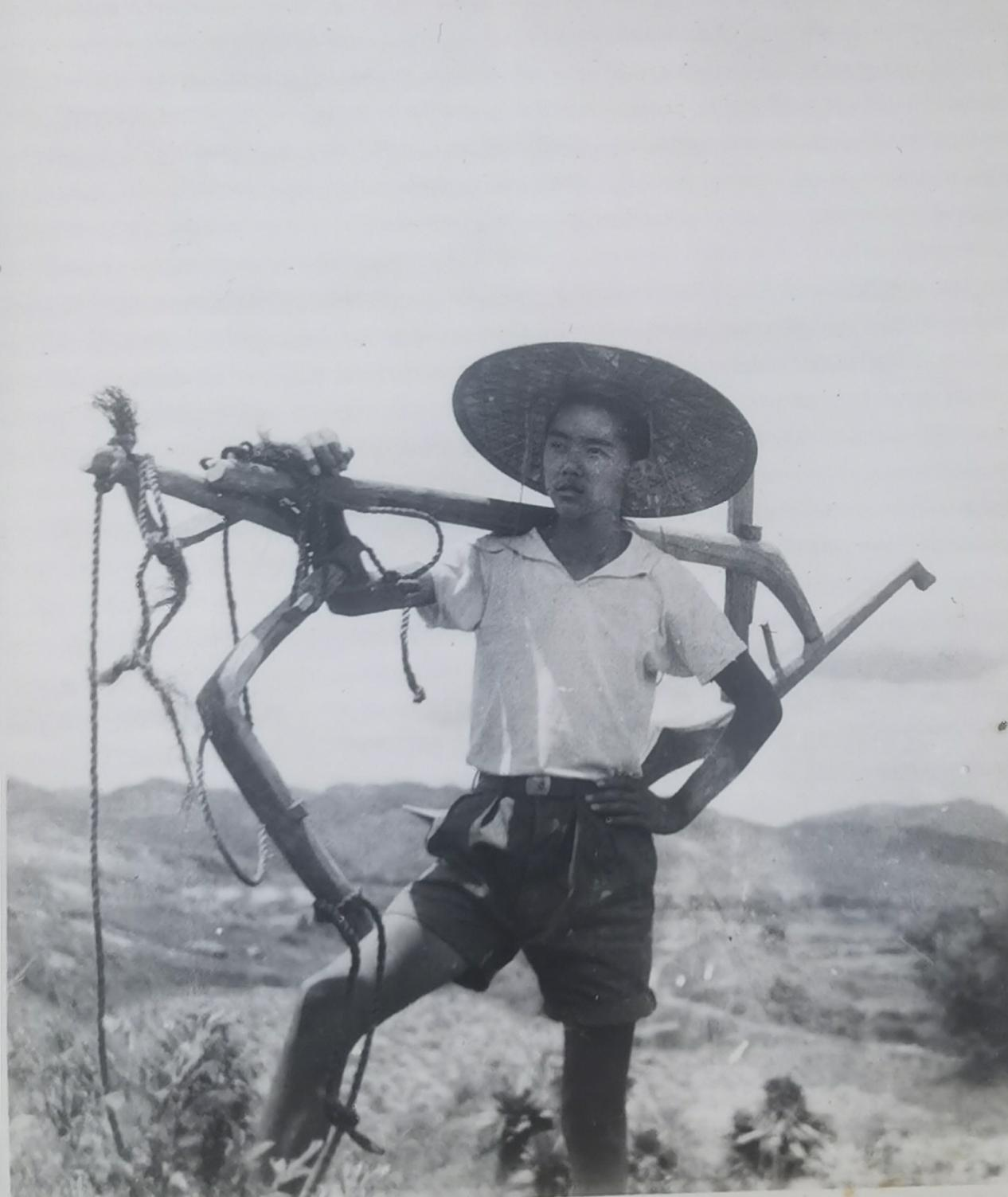

1968年底上山下乡运动开始,那时候,越南战争把南天映得通红,大批中国军队从广西出境入越,协助越南人抗击美军。这又是一个参军入伍驰骋沙场的机会:我和两个十六七岁的小伙伴打开地图,看到广西境内一个浪漫的地名“十万大山”,靠近越南,决定去那里插队落户,伺机越境参军参战。我们敲掉了公寓大楼钢窗的铜搭扣,卖废品筹出路费。火车进入广西境内,真的遇见了从越南回国的援越部队:相邻铁轨上,是装载火炮汽车的平板车和身着苹果绿特制军服没有领章帽徽的军人。隔着车窗,军人告诉我们,别过去了,那边没有中国军队了。军列北上我们南下,于是,在十万大山壮族村寨落户,17岁那年当上了农民。

一方面,我们跟几千万知青一样,在“接受贫下中农再教育”(毛泽东语)的口号下,辛苦劳作,为了证明自己红色信念的纯正性,肯吃苦不怕死,在扑救山火时烧穿了衣服,烧焦了头发,差点把命搭上。当年评上广西壮族自治区的知青先进集体户,作为知识青年的南疆红旗,在自治区各地巡回演讲,说我们怎么从繁华的大上海来到边境山区战天斗地;另一方面,我们坚持相信自己负有“改造中国与世界”(毛泽东语)的历史使命,在食不果腹的情况下还办了一份油印小报《再教育》,写农村调查的文章,邮寄给天南海北与我们一样命运的知识青年,交流对国家现状的判断,预测中国的未来向何处去。

农村的极度贫困与我从小接受的新农村美好印象大相径庭,而广西惨烈的武斗和杀戮更让我对这场运动的正当性产生了难以克制的怀疑。但是,恰恰是我的“怀疑”让我深深焦虑——这是革命信仰发生动摇的表现。插队的山村在北回归线以南的热带,农田劳动强度很高,一天下来精疲力竭。每天劳作归来,我在蚊帐里点燃墨水瓶制作的小油灯,阅读马克思主义的哲学、政治经济学和科学社会主义的经典著作,写下十几万字的笔记,寻找和证明文化大革命的合理性和必然性,扭转自己思想上的偏移和动摇,比如,用“消除三大差别”来推导上山下乡的合理性等等;其实是在现实生活里找不到文革的依据,只能求助理论逻辑的推理来说服自己,只是自己还不知道。

收工之余,坐在门前的小院子里,看着耸立在群山之巅的巍峨的晚霞,心中不灭的,依然是当兵打仗沙场建功的希望,直到血腥的中苏之战在冰封的乌苏里江上突然爆发。

打那一仗的,正是我父母的老部队,他们看着我出生,不会对我的出身持异议的,我推测着。于是,打点行装,北上万里,投奔这支军队去,至于参加中美之战还是中苏之战,打美帝还是打苏修,那都不是问题。

站在呵气成冰的黑土地上,身后是钢铁的火炮集群,在寒冷的阳光下无言耸立;夜晚,来历不明的信号弹在阵地边上升入天空,昭示着这里是前线。在离重兵压境剑拔弩张的苏联红军不远的地方,我成了一名野战军炮兵战士──梦想终于成真。

(责任编辑 晓歌)