上海知青运动中的物资援助

来源:中共党史研究 作者:林升宝 时间:2024-11-02 点击:

知识青年上山下乡运动中,作为全国最大的城市,上海有大批知青以跨省区安置的方式到外地农村插队落户。受制于安置地客观条件和知青主观因素,上海知青普遍遇到了生产和生活上的现实问题。这显然不利于他们“扎根农村干革命”。对此,除了知青个人利用回城探亲机会带回大量日用品和副食品外,动员地区能为安置地区做些什么?上海自知青运动开始以后,就零散、被动地支援安置地区物资,后又以有价调拨的方式有计划、有组织地援助物资,并一直延续到知青运动结束。为了配合后期的物资援助政策,上海还从1975年起配套提供无息贷款,用于当地购买上海有价调拨的物资。相关物资在“支青”的同时,也外溢为“支农”。这反映了计划经济条件下城乡二元结构一个不应忽视的侧面,即城乡之间依旧存在各种联系。

尽管知青史研究积厚流广,但有关知青运动中城乡经济关系的研究却比较少,通史著作只是略有涉及,专题文章则仅关注到个体层面的经济交流。本文拟以上海知青运动中政府层面对各安置地区的物资援助为研究对象,挖掘相关史实,丰富有关知青运动乃至计划经济时代城乡经济关系的认知。

一、物资援助的原因

1968年12月22日,《人民日报》发表题为《“我们也有两只手,不在城里吃闲饭!”》的文章,公布毛泽东“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示。全国各地随即大造舆论,几十万上海人民连夜上街游行,热烈欢呼“毛主席挥手我前进,插队落户干革命,上山下乡当闯将,继续革命立新功”。街道、工厂、学校纷纷发动起来,对青年及其家长进行动员。上海的知青运动迅速进入高潮,大批青年到农村插队落户。

据统计,1968年至1978年,上海共有1112952人上山下乡。其中,跨省区下乡615517人(包括插队安置401147人,插场安置214370人),本市郊县自行安置497435人。跨省区安置的上海知青涉及10个省级行政区——黑龙江(165186人)、安徽(149421人)、江西(118805人)、云南(55944人)、江苏(51200人)、浙江(32098人)、吉林(23815人)、贵州(10491人)、内蒙古(7963人)、辽宁(594人)。除了分布广、时间集中,与同为直辖市的北京、天津相比,上海知青跨省区安置人数明显更多。因此,上海的知青工作具有涉及面广、难度大、问题多等特点。

为了做好知青安置,1970年5月,中共中央转发国家计委军代表《关于进一步做好知识青年下乡工作的报告》,指出:“各级革命委员会特别是社、队领导和广大贫下中农,要遵照毛主席‘应当欢迎他们去’的教导,认真地解决插队知识青年生产、生活方面的实际问题。”相关省区不断下文,要求做好上海知青的安置工作,力求做到“政治上有人抓,劳动上有人教,生活上有人管”。如江西省提出:要有学习场所和必要的学习材料;居住不漏风、雨,不睡地铺;劳动有基本的生产工具;吃饭能够吃饱,不吃生的、冷的,有和贫下中农同等的蔬菜。然而,大量知青人口迁入给接收地带来巨大压力,使得各地原本薄弱的工农业生产系统不堪重负,上海跨省区安置知青的生产生活问题一直比较突出。

第一,生活上的现实问题。上海知青插队农村后,生活自给率很低。据上海市革命委员会知识青年上山下乡办公室(以下简称“上海知青办”)经过典型调查后测算,按照当地生活标准,1974年底上海在外省区插队的知青中,能够自给的约占40%,不能自给的占60%;其中黑龙江78%能够自给,吉林的情况也比较好,但江西、内蒙古、安徽、云南、贵州能自给的知青都未过半数,云、贵两省更是不到10%。至1976年6月底,在贵州参加农业劳动的上海知青仍有97%不能自给。

上海在各省区插队的知青除了生活无法自给外,还在住房、就医等方面存在问题。截至1974年底,已经解决住房问题的,安徽有93000多人,占总数的89.5%;江西有30000多人,占43.2%;贵州有1000多人,占38.6%;内蒙古有400多人,占76.1%。实际上,除部分新建住房外,更多上海知青的住房问题是通过变通方式得以解决的。以江西为例,截至1972年12月,上海知青通过新建房屋解决住房问题的仅占20%,住农村集体公共房屋的占40%,其余借住社员房子。1974年4月,上海赴安徽学习慰问团成员向中共上海市委领导写信反映安徽滁县地区凤阳县在知青工作中存在的一些问题,其中包括:40%的知青没有建房,长期住在生产队的仓库、牛棚或借住在社员的旧屋;已经建房的,一是质量差,二是建在“四边”(仓库边、牛棚边、村头边、烤烟房边),三是被当成公房,四是独门无窗或有门无栓。不少知青说:“插队五年,没有房子,叫我们怎么扎根一辈子”?

就医方面,截至1974年底,上海在外省的知青中(不包括江、浙投亲插队知青),患有各种慢性病的约有43500余人,占当时上海知青总数(473000余人)的9.2%。知青中的常见病主要是皮炎、痢疾、疟疾、肝炎、肾炎、妇科疾病等,发病率大致为:皮炎20%,痢疾20%,疟疾30%(其中淮北地区达70%以上),肝炎和肾炎均为3%。受限于农村的医疗水平,大批上海知青生病后无法得到及时有效医治。

第二,生产上的现实问题。上海知青在生产上遇到的问题,直观地体现在因安置地自然地理条件差、工农业生产力水平低以及集体经济弱而造成的低工分值。据1975年2月统计,在云、贵两省,工分值在0.6元以上的生产队占比不到10%。在安徽省淮河以北地区,工分值在0.4元以下的生产队占81%。其中阜阳地区、宿县地区约有3000个生产队工分值在0.3元以下,而在两地的上海知青共有40000余名之多。对江西省赣州地区12个县、74个公社、3586名知青的调查显示,1973年,工分值在0.5元以下的有1310人,占调查人数的36.5%,其中最低分值只有0.15元。江西省定南县8个公社、175个生产队中,工分值在0.5元以下的有85个,占总数的48.6%。如此低的工分值,就算知青正常出工,辛苦劳动一年,也无法满足口粮所需费用。

此外,相较于当地农民,上海知青缺少副业等其他收入,即使工分收入相同,总体收入水平也明显低于农民,更何况各地不同程度存在知青与农民同工不同酬的现象。例如,江西赣州地区各县的工分值虽然很低,但当地自然资源丰富,农民“大搞私人副业”——养蜂、砍树、劈柴、割草、伐竹、挖笋,拿到自由市场高价出售,便可带来可观收入,以至于有着“斧头一响,赛过县长”“上山一次,胜过书记”之类的俗语。而这些收入是坚持生产队集体劳动的知青所无法获得的。

为了解决生产生活问题,知青往往会利用探亲的机会,从城市带回不少日用品和副食品。1969年10月,上海市第一商业局表示,大批知青下乡造成商品外流激增,当年第一季度毛巾、灯泡、热水瓶、胶鞋等商品一度脱销,与此不无关系。在知青家信中,请求家里援助生活必需品始终是一个重要话题。例如一位上海知青下乡八年间,收到家里寄送或托带的物资共计28批,涉及种类非常广泛,包括食用油、食用糖、饼干、糕点、糖果、肉制品、乳制品、蜂产品、调味品等食品类,以及衣服、裤子、鞋等服饰类。这种物资交流实属无奈,背离了知青下乡的初衷,增加了城市家庭的经济压力,引起了知青及其家长的不满。

除了知青本人和家庭等个体因素外,动员地区能从政府层面为安置地区做些什么?作为重要的工商业城市,出于维护知青运动政策的需要,上海方面认为自己有能力也有必要通过直接的物资援助,帮助安置地区发展工农业生产,增强集体经济实力,进而协助当地解决上海知青的现实困难。

二、物资援助的运作机制

上海对于知青安置地区的物资援助始于1969年,以1973年召开的第一次全国知青上山下乡工作会议为界,其运作机制大体可以分为以下两种。

(一)非计划性的“一事一物”支援

知青安置地自开始接收上海知青时起,就试图寻求物资援助。从省级到生产队一级,从知青办系统到物资、生产部门,都有单位为此来沪协商。上海的插队干部或知青也主动或被动参与其中。他们或受当地委派,或趁探亲之便,通过亲戚、朋友、老同事、老领导、老部下等关系,向市、区、县各相关部门或企业联系援助物资。

出于维护知青运动的需要,上海对于安置地区来沪寻求物资援助的态度是“原则上凡能办的尽力支持”,上海知青办还提出了如下具体办法:

一、凡持省或相当于省一级单位、部门出的证明,要求上海支援,以及市革委会领导交办或口头向外地表示过可以支援的物品,我们根据市革委会领导指示“原则上凡能办的尽力支持”的精神,积极与有关方面联系协助解决,解决不了的报告市革委会领导批示办理。

二、凡持专区、县、公社一级的证明,一般均婉言说明,请他们向省提出。但如要的物资数量不多,要求不高,与安置工作又有密切关系的,也帮助与有关部门联系解决一些,如办不到再说明情况,婉言谢绝。

三、凡具备当地证明并已直接与本市有关单位(如局、公司、工厂、物资部门)联系,得到该单位同意可以给予支持(这种情况一般是旧设备物资),但要市乡办开给证明才好解决的,如提供的物品比较零星,数量不多,经我们联系证实后也开给证明,介绍去有关单位,请他们按规定的原则范围处理;数量较大或较重要的一些物资,与工交组研究后处理。

四、凡去外地插队的干部或知识青年未带当地介绍信要求解决物资,或外地来沪人员要求解决个人生活用的市场紧张缺货商品,不予受理。

1970年下半年至1971年3月底,上海知青办接待外地来要物资的单位约1250批次,分别将其介绍去工交组、财贸组、清仓小组、商业一局、手工业局、五金交电公司、生资公司、农资公司、石油公司、中百一店等75个部门和单位接洽。例如,1968年第一批步行去江西井冈山地区插队的上海知青为了改变所在生产队面貌,省吃俭用,用集体结余的生活费从上海购买了一台手扶拖拉机,支援当地生产和运输。又如,在安徽蒙城县插队的上海知青自筹资金,回上海购买了三台手扶拖拉机。

然而,有些地区对于上海的物资援助要求高、数量大,多为农机、机电设备等比较紧俏的国家计划物资。如安徽阜阳地区1969年8月要求上海支援柴油机、电动机、发电机、深井泵、拖拉机各几百台至几千台之多。黑龙江黑河地区、云南思茅专区、云南生产建设兵团、江西赣州专区、安徽宿县地区也提出了较大规模的物资援助计划。物资援助要求如此之多,自然有相当数量无法得到满足。在前述约1250批次的物资援助请求中,实际得到解决的仅有70个单位、283批次。

总体来看,此时的物资援助是被动的而非主动的——外地提出需求、上海被动响应,零星的而非成规模的——多为“一事一物”的支援特别是县和公社一级的需求,临时性的而非计划性的——上海根据相关地区实际需要灵活决定是否援助、如何援助。需要说明的是,此类物资,特别是拖拉机之类的生产物资,虽属援助性质(若非援助,根本买不到),却是需要社队购买的。然而,因为社队集体经济落后,往往无力负担购买费用,进而影响上海相关部门资金周转,或者因为无法交付而造成物资积压。

(二)“统筹解决”下的有价调拨

1973年6月至8月,全国知青上山下乡工作会议在北京召开。针对知青运动中存在的问题,会议提出“统筹解决”的六条措施,强调要“切实解决下乡知识青年在口粮、住房、医疗等方面的实际困难”。毛泽东圈阅了会议文件,中共中央转发的国务院关于此次会议的报告要求“把知识青年集中的地方和单位办成现代化的社会主义农业先进单位,办成亦农、亦工、亦学、亦兵的大学校”,并提出“以自力更生为主,国家给以必要的物资支援”。上海对知青接收地的物资援助政策随之发生变化。

同年10月5日,上海知青办召开会议,讨论知青安置相关工作,提出每年支援黑龙江、吉林、安徽、江西2000台大型拖拉机的计划。1974年,上海知青办对于物资援助有了更为详尽的安排,其在11月19日报市委、市革委会的报告中提出了此后三年的物资援助计划:每年拟拨价值3000万元左右的物资援助有关省区,其中30%为无息贷款,用于经济困难较大的青年点。

1975年初,上海市革委会派到江西了解上海知青安置情况的五位同志致信市委领导,报告其在江西井冈山、赣州和上饶地区的所见所闻,进一步推动了针对上海知青安置地区物资援助政策的出台。对于当地农村希望上海解决机械设备、运输工具的迫切要求,他们建议通过发动社会力量清理仓库的方式予以解决。上海市革委会讨论后表示同意,并于4月12日上报国务院,明确提出:为帮助安置地区解决上海知青的生活自给问题,拟继续采取省市挂钩的办法,从超产物资和清仓物资中提供价值约1800万元左右的设备。相关物资包括农业机械、建材、简易设备等,上海有价调拨,知青接收地按价付款。国务院副总理余秋里等中央领导很快同意了上海的请求。

为了落实援助物资和无息贷款的分配问题,上海知青办会同财政局、人民银行等于1975年4月中旬前往安徽、江西两省征求意见,协商物资管理和使用办法。5月,上海知青办向市委、市革委会报告了拟定的办法:根据“统筹解决”的指示精神,物资和贷款的使用应有计划地分别轻重缓急,困难大的地区多分配一些,以使有限物资发挥较大作用。调整物资分配方案,使物资品种尽量适合当地需要。如对江西的援助,减少大拖拉机,增加小拖拉机。贷款五年内到期归还有困难的,可以适当延期。贷款收回后,可以考虑贷给上海知青所在困难社队使用。市工交组、财贸组闻令而动,“从支持上山下乡新生事物的高度积极安排”,或调剂分配,或安排增产,或清仓解决,多数物资得到落实。

由此,基于中央“统筹解决”原则,上海对外省区知青接收地的物资援助逐渐从被动、零星、临时状态转变为主动、成规模、有计划地进行。同时,上海针对前一阶段各地集体经济缺少购买物资所需资金的情况,配套了无息贷款措施。对上海知青所在地农村开展支援的工作,开始转由市革委会牵头,知青办、工交组、财贸组等多家单位协同参与。这样的援助形式一直持续到知青运动结束。

三、物资援助的种类和数量

上海对于知青安置地的物资援助主要围绕上海知青面临的生产和生活问题展开,种类不可谓不丰富。上海知青办1970年4月20日报市委、市革委会的一份文件,详细罗列了已支援黑龙江、吉林、内蒙古、安徽、江西、贵州、云南等7个省区的物资数量。以黑龙江为例,援助物资合计30余种,既有农副业机械设备,又有生产生活所需小五金及农机修配件,具体包括:手扶拖拉机21台,工业用缝纫机200台,车床、刨床、钻床、电焊机5套,深水泵101台,电动机300台,木材加工设备5套,榨油设备5套,磨粉机100台,手摇切面机110台,25千瓦扩大机10台,两用三用收音机215台,半导体收音机2038台,汽车配件21种,拖拉机配件64种,三轮摩托车内外胎4副,油压千斤顶5个,日光灯管3000只,灯泡27000只,高压水银灯100只,电解电容400只,胶质线20000卷,花线5000卷,钢卷尺5000把,带锯200米,扳手20000把,元钉100吨,铅丝50吨,棉毡9000条,等等。

1971年4月,上海知青办再次向市委、市革委会报告支援知青安置地区物资情况,涉及省区包括云南(含兵团)、贵州、江西、安徽(含兵团)、黑龙江等5个省。以安徽为例,1970年7月至1971年3月上海援助的物资包括:电动机603台,手扶拖拉机3台,4吨锅炉2台,深井泵1台,4千瓦发电机1台,40瓦扩大器1台,10瓦喇叭20只,三用唱机2台,送话器1台,手推车轮胎300副,汽油90吨,钢珠10000颗,晒图纸5卷,照相器材1000元,各种工具70件,印刷奖状、慰问信等100000张,印刷“五七”画报30000册,维生素B 4200片,青霉素1000片,链霉素1000片,土霉素1000片,四环素1000片。相较于前一份名单,这里增加了用于治疗知青所患疾病的各类药物。

截至1973年7月,上海共向知青接收地提供了价值2400多万元的物资,其中各种拖拉机3600多台,广播器材6400多套,汽车28辆,各种机床70台,药品920多万支(片),建筑材料230多吨,深井泵120多台。

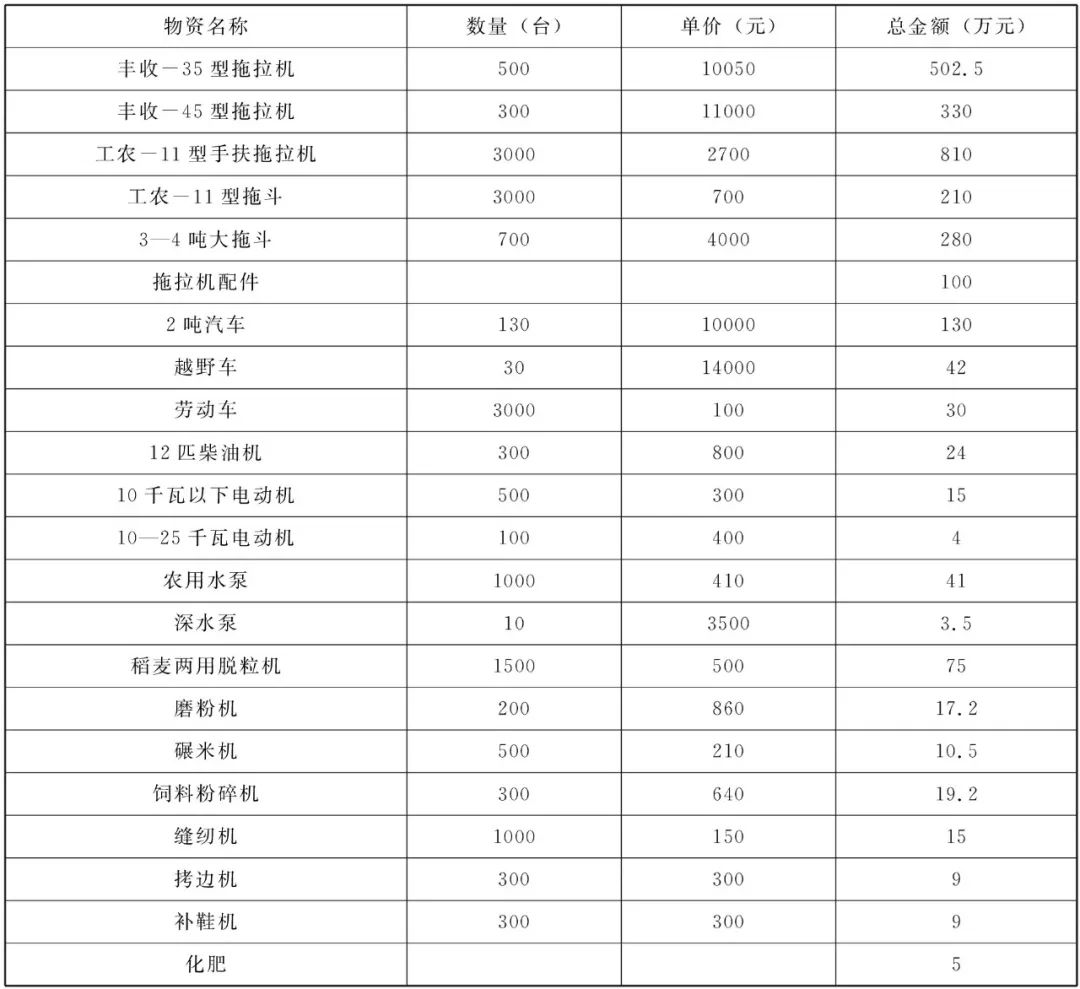

1974年11月,上海根据湖南株洲厂社挂钩的经验,提出此后三年物资援助计划,包括拖拉机、柴油机、电动机、农用水泵、粮油加工机械、缝纫机等农副业生产机械设备。其中,1975年拟援助物资22种、2681.9万元(见表1),再加上兴办小作坊所需的各类设备等,合计金额将近3200万元。

表1 1975年上海计划支援各知青安置地物资数量表

对于这批援助物资,上海知青办联合市工交组、财贸组等积极落实。截至1975年4月,已完成1500万元,具体包括:丰收-35型、丰收-45型拖拉机400台,手扶拖拉机2100台,大拖斗200只,小拖斗1000只,195型柴油机500台,495型柴油机100台,混流泵700台,浅水泵1500台,深井泵100台,机动喷雾器100台,手摇喷雾器300台,饲料粉碎机200台,碾米机200台,脱粒机主要配件1000套,劳动车3000辆,64千瓦发电机组10套,变压器150只,裸铝线20吨,缝纫机2000架,拷边机100架,补鞋机100架,元钉50吨,铅丝50吨,玻璃1000箱,旧电动机1000台。

据统计,截止到1975年,上海援助给各知青安置地的物资总金额达5500万元。1976年,上海根据知青安置情况,拟再援助1900万元左右的物资,其中农机等物资1500万元,小作坊设备400万元,并提供无息贷款500万元。

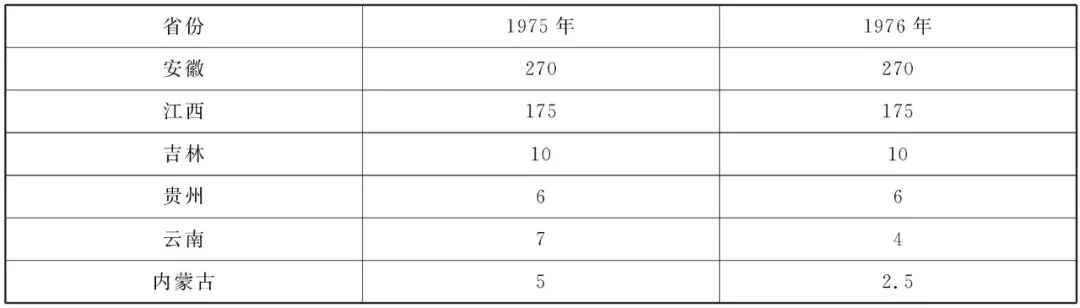

上海在积极地以有价调拨方式支援知青安置地物资的同时,自1975年起,每年安排一定金额的无息贷款,支持当地购买上海所支援的物资。据笔者统计,1975年至1976年,上海总共从手工业局的集体积累中安排了1000万元无息贷款(见表2)。知青运动结束时,这部分贷款均免于归还。

表2 1975年、1976年上海实际支援各知青安置地无息贷款金额表 单位:万元

1975年至1976年,上海安排的无息贷款主要流向安徽、江西两省,分别为每年270万元和175万元,二者合计占贷款总额的89%(安徽、江西两省的占比分别为54%和35%)。这些无息贷款“发放给上海下乡青年比较集中,表现较好,经济比较困难的生产队、青年队,以及社队为了安排病弱青年办的生产组、小作坊”,“主要用于购买农业机械,少量用于购置生产组、小作坊所需的机器设备”。

综上所述,从1969年起,上海对于知青安置地的物资援助数量众多、金额巨大,以农副业机械设备为主、生产生活所需小五金及农机修配件为辅,还包括知青所需药物;1974年以后主要集中于拖拉机等种类,政策上也更为合理——配套提供无息贷款,以解决生产队需要上海物资却无力负担的窘境。

四、“支青”和“支农”

上海援助的物资主要发放给上海插队知青所在社队,特别是上海知青比较集中的地区,以及已建立青年队或正在采取措施适当调整知青点的地方。结合本市跨省区安置知青的实际情况,1975年4月7日,上海知青办提出,以后物资援助的重点是安徽和江西。

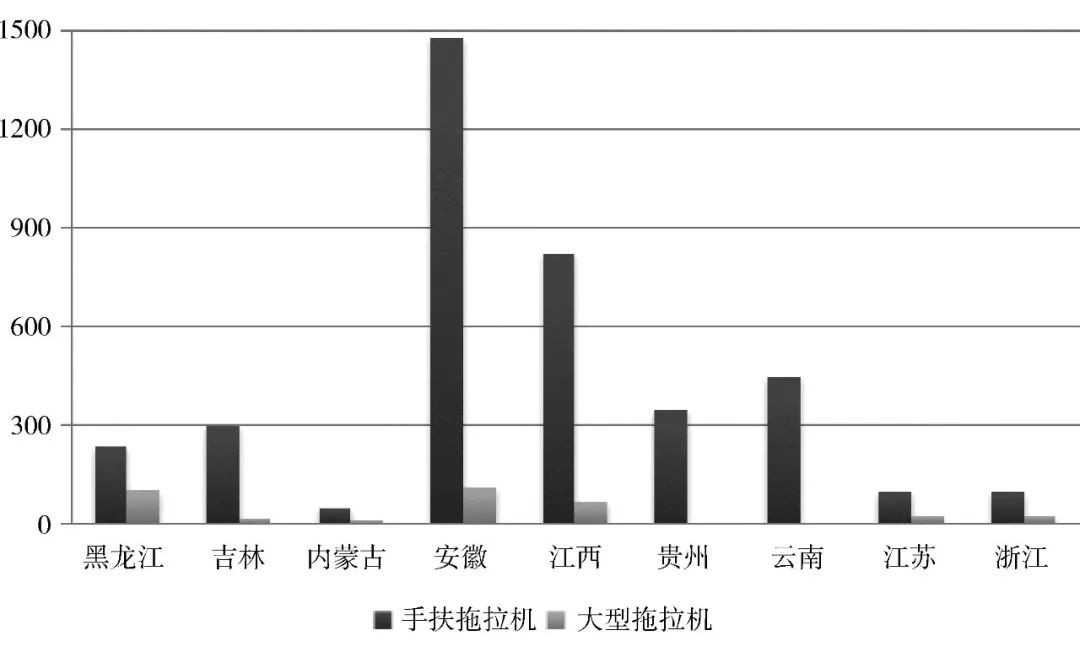

以1973年前已支援各地的拖拉机数量为例(见图1),地区分布上,主要集中于安徽、江西两省,黑龙江、吉林、贵州和云南也是重点省份,因为这几个省是上海插队知青的主要安置区。另以1975年上海援助外地物资的分配比例为例,安徽省为42.3%,江西省为31.1%,吉林省为4.2%,黑龙江省为3.4%,贵州省为1.1%,云南省为1.1%,内蒙古自治区为0.3%,江苏省为2.9%,浙江省为2.9%。

图1 1973年前上海支援各知青安置地拖拉机数量图 单位:台

具体到基层,物资分配也表现出一定的差异性。如1975年7月,江西省知青办、农业局、财政局、人民银行江西省分行、农机局联合下发《关于上海支援我省物资和无息贷款的分配通知》,要求各地知青办会同慰问团和相关部门制定分配方案,将各项指标落实到基层,强调此次提供的农机物资和无息贷款应分配给生产条件较差、收入较少、自给程度较低且上海知青比较集中的地区;首先是单独核算的知青队(场),其次是生产队和生产大队联合经营的生产单位,再次是集体插队知青所在生产队。

大批援助物资,特别是农业机械,以“支青”的名义到了农村,不仅在政治上鼓舞了知青,更在生产上解决了他们的现实问题,益处显而易见——有效增强了农村集体经济的实力,提高了知青的工分值,增强了知青的生活自给能力。以最受农民和知青欢迎的拖拉机为例,不仅在农忙时可以“抢季节”,效果显著,在农闲时还能作为动力搞运输,一机多用。如内蒙古和林格尔县舍必崖公社知青“五七”农场在1975年分配到一台上海大拖拉机,当地迅速扩大耕地面积,当年粮食产量就翻了一番;农闲时为场办水泥厂搞运输,一年节约运费2万多元;知青每天收入从0.5元提高到1元。因此,有地方知青办提出,希望上海知青也来当地插队,这样他们就能分配到拖拉机了。

除了拖拉机以外,提供给黑龙江、吉林、安徽、江西的建筑材料,对改善知青住房条件起了积极作用;落实到社队的缝纫机,既方便了群众,也解决了一批病弱知青的出路,效果很好。如为阜阳、宿县、赣州、井冈山4个地区试办的126个农机修配、农副产品加工和综合服务小作坊、土作坊,扭转了“没有机器想机器,有了机器愁修理”的状况。正如广大知青和农民所反映的那样,上海的物资援助对发展农副业生产、帮助知青坚持在农村生产生活起了很好的作用。

在计划经济背景下,大量生产生活物资随着知青运动从城市流向农村,这是知青接收地干部未曾想到的。原本是为了帮助上海知青解决生产生活困难,实际上却在“支青”的同时很快外溢为“支农”,促进了上海知青下放地区的农业生产。而且插队知青本身就是所在社队的一分子,这就使得上海的物资援助在“支青”与“支农”的界限上,一开始就是模糊的。换言之,即使上海所援助物资仅以“支青”为目的,到了当地以后,也会自然转化为“支农”。

农村社队干部很好地抓住了这一有利条件。为了更加便捷地获得上海的物资,一些地方专门选派联系人员。如在1969年8月初,黑龙江省革委会生产委员会派出三名同志来沪联系物资,只提要货种类,未提具体数量,“意图尽上海可能给予支援”。除了当地干部外,通过上海赴各地的知青学习慰问团成员,特别是一部分从上海工交系统抽调的团员,知青接收地各部门找到了获取国家计划物资的捷径。一些地方为了争取上海工交系统的慰问团成员到当地工作,甚至和其他地方发生口角。

各地不仅反复说明物资援助对于支持上海知青安置工作的重要性,而且充分强调农业机械等物资对于支持农村经济发展的重要意义。如1969年10月,江西省赣州地区向上海知青办寻求支援新建一座年产30万只轴承的新工厂,呼吁上海市为县级工厂捐赠用于机器维修、电力供应的设备,并强调当地农民和上海知青急切盼望解决工业基础薄弱、缺少机械设备和技术支持的问题。又如1970年,安徽省阜阳、宿县专区按照本专区第四个五年计划目标,向上海提出物资援助要求,希望支援15%至20%的“四五”计划所需物资,并分五年提供。

尤其是1973年全国知青政策调整后,上海主动协助知青兴办小作坊,为乡村工业发展提供了以往不可能获得的资金和设备。据统计,1975年6月至1977年,上海在江西、安徽、吉林3省安置上海知青比较集中、集体经济比较薄弱的地区扶持创办了550个小作坊,其中江西335个,安徽187个,吉林28个;随后又与黑龙江、辽宁、内蒙古、贵州、云南等省区协办257个小作坊。

以江西省为例,各地小作坊在实际兴办过程中大多坚持为农业生产和贫下中农生活服务的方向,利用当地丰富的自然资源,因地制宜发展碾米、榨油、磨粉等农产品加工,染衣、理发、缝纫、照相等综合服务项目,以及锯板、包装箱、瓦托、竹木制品加工等手工业生产。再以上海市纺织工业局及其下属单位对口支援安徽省阜阳地区涡阳县兴办的小作坊为例,其中的一个小作坊点是涡阳县双庙公社缝纫工场,双方明确,上海针织公司委托上海针织六厂帮助双庙公社筹建这个工场,在设备和技术培训方面给予具体支持和帮助。“缝纫工场的规模为50—60人,日产1500件。其所需的边角余料段料在建场二年内,由上海针织公司所属六厂每月供应2000—2500公斤。价格按上海调拨价。缝纫工场共安装缝纫机27台(其中拷壳车23台,平车4台)以及裁烫传动等有关配件由上海针织六厂作价调拨……”“双庙公社要派知识青年到上海针织六厂培训。针织六厂按照要求帮助双庙公社在三个月内培训好技术骨干。”“缝纫机有关零件,双庙公社要逐步采取纳入省供应计划内,在筹建二年内,由上海针织六厂给予必要支持。”各地小作坊筹建过程中,原料供应、设备安装及技术培训的情况大致与此相同。

得益于小作坊的收益,上海知青的收入水平有了明显提高。如江西抚州地区乐安县金竹公社原来是“开门见山,出门爬山,工分三角三,每天收入二角三”的地方,由于工分值过低,不少知青都准备下山,“倒流”回沪。1974年4月,该公社对上海知青实行集并,并在上海的物资和资金支持下创办了小作坊。1975年,知青工分值提高到0.9元,大部分人全年收入在200元以上。小作坊还使一些病弱知青(未达到病退条件,但下田劳动有一定困难的知青)得到妥善安置,一定程度上稳定了插队知青队伍。

与此同时,小作坊的兴办一定程度上促进了当地农业生产和社队企业发展,巩固壮大了集体经济,为实现农业机械化提供了必要的资金。如江西奉新县甘坊公社知青综合实验场,1975年总收入5.2万元,其中农业收入0.7万元,占13.5%,小作坊收入4.5万元,占86.5%。随着集体经济壮大、公共积累提高,该场积累了1.1万元公积金、0.23万元公益金。再如江西峡江县马埠公社一青年队,通过发展小作坊,不仅归还了国家贷款、扩大了再生产,还开始为大队、公社发展集体经济作贡献,拟按一定比例将积累上缴,为农业机械化提供资金。

当然,上海方面始终注意在“支青”与“支农”上保持平衡。截至1974年11月,上海共向知青安置地区提供了价值约4000万元的物资,其中90%被安排到有上海知青的社队,只有10%给予其他社队。1975年4月7日,上海知青办决定,当年准备的2000万元物资和500万元无息贷款,80%给上海知青,20%给当地。

各地在接受上海物资援助的同时,也希望本省能够学习上海的做法,提供一些必要的支农物资,调动各方面积极性,把知青工作搞好,把农业生产搞上去。然而,由于自身经济发展水平有限,在执行上显然力不从心。如江西省在1973年提出:“办集体所有制青年队、场,所需支援的机械设备和资金,由省知识青年上山下乡办公室提出计划,报省计委安排供应。”1974年6月3日,中共江西省委常委办公会议决定,拿出一批农机支援下乡知青队(场)。然而,这批物资由于种种原因没有落实。1975年,随着江西兴办的知青队(场)增加,所需农业机械等物资越来越多,江西省知青办向省工业局提出物资需求——丰收-27型拖拉机150台、东风-12型手扶拖拉机300台、机动插秧机和收割机各20台。对此,江西省决定:“从地方各级机动财力中,从国家支援人民公社机械化补助款和水利投资中,从支农的物资中,每年安排一定的指标,从财力、物力上给予适当扶植。”1976年和1977年,江西省知青办又分别报送了类似的要求本省提供物资的报告。

那么,江西省提供了相关物资吗 1978年4月3日,江西省知青办致函省革委会农林办:“早在1974年,省农业局就曾计划免费提供一批农机设备,但是……这一计划未能实现。粉碎‘四人帮’后,我省农机生产发展很快,前不久,省农业局分配知青队、点手拖20台、丰收27型15台,这是粉碎‘四人帮’的胜利。”显然,由于数量太少,知青安置地所在省区提供的物资远远不能满足知青队(场)需要。更重要的是,随着知青运动终结,大批上海知青返城,这种通过“支青”的形式起到“支农”作用的物资援助自然走到了终点。

五、结 语

上海向知青接收地提供物资援助的原因和目的并不复杂。1968年12月,毛泽东发出“知识青年到农村去”的号召,掀起了知青运动的高潮。受制于主客观条件,安置地无法解决知青生产生活上的问题。为了巩固知青运动,作为动员地的上海运用经济手段安抚知青,在力所能及的情况下给予安置地一定的物资援助。于是,大量工农业生产和生活物资、无息贷款以“支青”的名义流入知青安置地。

这是直接服务于知青运动的一项务实的政策,尤其是1974年以后,上海与知青安置地之间不再主要通过私人关系建立城乡经济联系,而是通过知青慰问团、上海知青办、当地党政部门等有组织、有计划、更为广泛深入地展开经济交往。上海并非唯一一个执行此类政策的城市,北京也向北京知青集中的黑龙江、辽宁、陕西、内蒙古等省区援助了柴油机、水管、卡车、三轮车、轿车、手扶拖拉机、缝纫机等物资。毫无疑问,这种物资援助政策促进了城乡经济往来,对于知青接收地农村集体经济的发展起到了积极作用,也在某种程度上改善了各地知青的生产生活条件,缓解了知青运动中的多重矛盾,维护和巩固了这场运动。

在优先发展重工业的计划经济条件下,资本、设备、技术等生产要素很难从城市流入农村,加之交通不便等原因,农村地区的经济总体上处于封闭落后状态。然而随着大量城市青年上山下乡,城市工厂的库存清仓物资得以利用,安置地区丰富的自然资源通过兴办小作坊等方式被激活,资金问题也得到了一定程度的解决。知青运动无意间成为沟通城市与乡村、工业与农业的媒介,以及农村获取相关资源的一条特殊路径。这充分展现了计划经济条件下,城市与乡村、工业与农业之间的复杂关系,也让知青运动“呈现为一段被隐藏的‘文化大革命’经济史”。

农村干部充分意识到,知青运动所带来的新的人际关系以及所产生的突破了行政区划的组织关系,为他们获取来自城市的工农业生产物资提供了便利条件。对于城乡二元对立的经济结构与状态而言,这是一种有益的“补正”。20世纪50年代确立的农业生产为工业建设积累资金的政策似乎在知青运动中找到了突破口。知青、农民、城乡干部和党政机关,乃至知青家庭,都参与到争取工业支援农业的城乡交流之中。

不难看出,对于上海和知青安置地而言,物资援助是一件双赢的事情。对于作为知青输出地的城市来说,是在用经济手段解决政治问题;对于作为知青接收地的乡村来说,却是因政治需要而获得了经济援助。不过,仍然值得注意的是,物资援助终究是维系政治运动的需要,必然受制于政治运动而无法持续,也无法从根本上解决知青运动因违背社会经济发展规律而造成的各种内在、深层次矛盾。至于物资援助政策所取得的成绩对改革开放产生了哪些影响,还可以进一步探讨和研究。

(原载《中共党史研究》2024年第3期)

本文作者:林升宝(上海政法学院马克思主义学院讲师)

(晓歌编辑)