母亲逝世三周年时的回忆

来源:不一样的谈情说爱 作者:张左之 时间:2024-02-20 点击:

母亲离去整整三年了。谨以如下文字和照片怀念母亲:

孩提那会儿有段时间的周六(那时“做六休一”)下午,父亲会带我去上海交大大门口(华山路上)的44路公交车站等母亲下班回来,当时母亲借调到中山公园附近的冶金所上班,回家一般是20/21路转44路,而44路近我家的站点就在交大门口。直到八十年代母亲参与的项目获大奖,我才知道她当时在那里的工作与原子弹研制有关。小学四年级突然视力变差,母亲陪我去配眼镜。途中母亲让我猜的谜语至今印象深刻。谜面是这样的:二战中日本最终以投降告终,有人将日本投降归因于苏联的出兵东北;有人将此归因于美国的原子弹,让打二个中国古代的人名(谜底略)。中学期间母亲还推荐我读将《现在可以说了——美国制造首批原子弹的故事》一书。母亲让我猜那谜语和推荐那书可能都与她那段时间的工作有关。

在等母亲归来的过程中,我经常在交大门口的旱桥上爬上爬下玩耍。很后面才知道,最初桥下面是有水的,那河叫李枞泾,向南与肇嘉浜和蒲汇塘相交,地名徐家汇中的“汇”由此而来。随着华山路的拓宽,桥只剩下了原先的三分之一,而河床的踪迹已全无。

外婆喜欢看戏,母亲没时间陪同,就派我做代表。母亲送我外婆和我到家附近的徐汇剧场后离去,我和外婆进去看戏。记得有一次看的是《穆桂英挂帅》,开始时我对演员头上的野鸡毛感到很新奇,但不一会儿就进入了梦乡。直到外婆推醒我说戏结束该回家了。走出剧场,母亲已在门口等我们了。

六十年代乘飞机还是个新鲜事。母亲因项目事不止一次乘飞机去北京,我们小孩的“福利”就是可以有口香糖吃。当年飞机制造水平远不如现在,飞机起降过程中耳鸣得厉害,空姐会发口香糖给乘客咀嚼以缓解耳鸣。母亲会剩下口香糖带回家给我们。后来听母亲说,当年民航会派车到每家去接乘机的旅客,上海到北京的机票价将近100元人民币,接近刚满师青工三个月的工资。

W-G初期那段时间对母亲来说十分艰难:家里辞退了帮忙的保姆,大量的家务活主要落到了母亲身上。她每天斜穿上海市区,往返西南角徐家汇的家和东北角五角场附近的复旦大学,一天在路上要花三个小时。母亲一早起床后先要到菜场买菜回家,然后再出门赶换三辆公交车去学校;下班回家后拖着疲惫的身子还要烧菜。家里的住房被迫压缩到三楼的几间小房间,而烧饭烧菜则仍在一楼的公用厨房间里,每做一餐都要上下好几个来回。

小学高年级起,上海恢复了英语教学。母亲平日无暇过问我的学习,但每逢学期末她总是要抽几个晚上督促我的复习备考,英语是重点。记得她的发音与我们老师教的有很大不同,她解释说他们那时学的是美音和韦氏音标注音。为与我们的教学“接轨”,她从头开始学国际音标。她告诉我,她读中学时除国语和历史课外,用的都是英语教材。难怪七十年代与外国专家交流时,有人会问她是哪个国家留学回来的?事实上当时她是完完全全的“土鳖”,那会儿还没有迈出过国门一步。

1974年“白卷事件”后,上海上演过一次“考教授”闹剧。当时学校以开会的名义通知教授们到指定教室,搞突然袭击让教授们答题考试,内容包括政治、语文和数理化(详细内容请参见李北宏先生的文章“一九七四年复旦一场荒唐的教授考试”)。母亲是学校教授中少数几个及格者之一。印象中有道关于家用电表(俗称“小火表”)的母亲居然也答出来了,不知是否与督促我学习有关(记得中学《工农业基础知识》课中有此内)

后者鱼洗盆的复制品后来曾一度大量出现在各地的旅游景区,供游客付费尝新玩弄。

1976年4月,我中学毕业去市郊农场。盛夏“双抢”(抢收抢种)期间,母亲冒酷暑花将近三小时乘长途车加摆渡(过黄浦江),再转长途车,最后还需步行半小时到连队去看望我。记得那天中午因通宵加班脱粒我还在睡觉,突然觉得有人在拍我,发现母亲站在蚊帐外。看到我身旁还放在冬天的棉被,她潸然泪下。她第二次去农场是一年多后的冬天,为我备考77年冬的那次高考向连队领导求情请假。之前,刻板的连队主管考勤领导不准我假。在母亲的力争下,我才得以在考前的最后几天回家里复习备考。

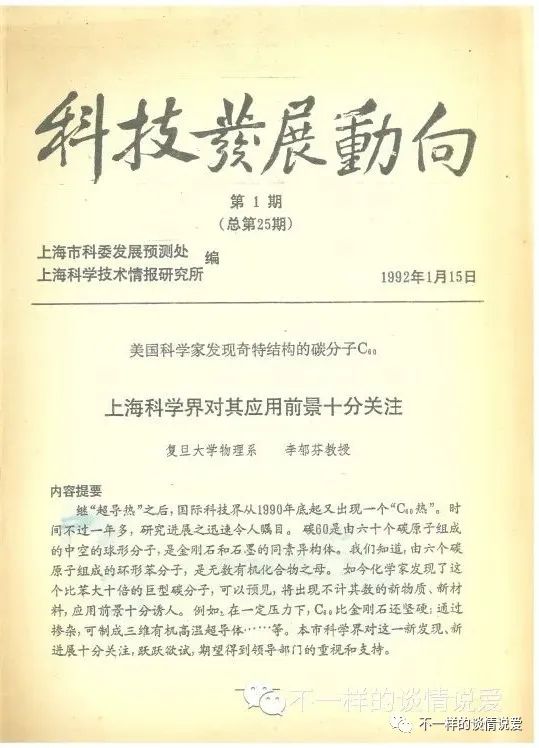

我和母亲有过一次“跨界”合作。那是在九十年代初。当时,继八十年代的高温超导研究热后,国外又出现了富勒烯C60研究热。国内北大中科院物理所等机构跟进开始了相关研究。母亲他们也注意到了这一热点,并着手开展工作;同时,他们希望上海市有关方面能重视这一科研新领域,加强在这方面的投入。当时我在上海科技情报研究所科技政策与研究中心工作。得知此情况后,我便为母亲牵线,联系了上海科技情报研究所的科技发展动向研究项目组。项目组主要负责编辑出版《科技发展动向》,旨在为上海市科委选题立题服务,报道内容以高新技术为主。与项目组成员沟通后,母亲执笔撰写了“美国科学家发现奇特结构的碳分子C60 上海科学界对其应用前景十分关注”一文。那期简报对科委决定资助复旦的C60研究课题起到了一定的促进作用。

(责任编辑 晓歌)