出版巨子 一代醇儒

来源:商务印书馆 作者:王京雪 时间:2024-02-12 点击:

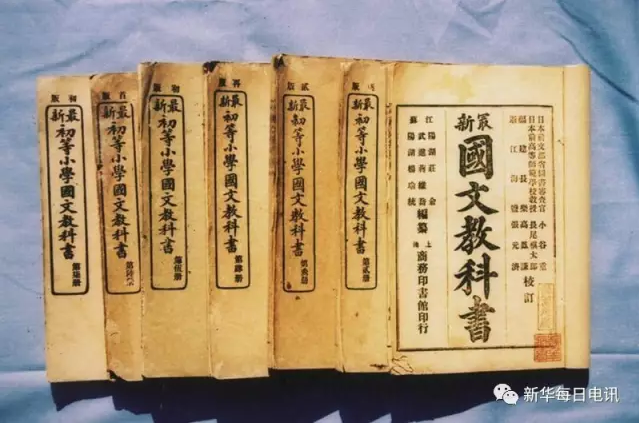

商务印书馆出版的《最新国文教科书》(1904)

【导读】在一个世纪前,在新思与旧学、传统与现代、坚守与开放之间, 张元济这位胸怀“智民之志”并一生身体力行、其事业至今影响国人的知识分子,其所历与声音值得我们重温和倾听。

今年(编者按:2017年)是张元济先生诞辰150周年,也是其投诸毕生心血的商务印书馆成立120周年。当媒体不断出现“张元济”这个名字时,很多人不免发问:张元济是谁?

是的,这个名字对多数人,尤其年轻人而言较为陌生,但这名字背后的分量从未因时光磨损——他是现代小学课本最早的编纂者、是令中国有辞书的人、是在“三千年未有之巨变”中一面引进西学一面整理国故的以教育和出版谋求救国者。

在一个世纪前,在新思与旧学、传统与现代、坚守与开放之间, 这位胸怀“智民之志”并一生身体力行、其事 业至今影响国人的知识分子,其所历与声音值得我们重温和倾听。

1936年6月,蔡元培、胡适、王云五曾为给一个人过生日而联名向学术界发出启事,请大家各就研究心得撰写专论,献给一位“学者与学术界功臣”,作其70岁生日的一点寿礼。

“我们觉得像张先生这样的人,在过去几十年间,不断为社会努力,为学术努力,我们应该有一种敬礼的表示。”

他们在启事中写道:“张先生是富于新思想的旧学家,也是能实践新道德的老绅士,他兼有学者和事业家的特长。他早年就敝屣虚荣,致力文化业,服劳工所不能服的劳,不计成败,不顾毁誉。三十余年如一日,所以能把一个小印刷店提到全国第一个出版社的地位。”

这里的“小印刷店”指商务印书馆,“张先生”就是后来被称为“中国出版第一人”的出版家、教育家、文献学家张元济。

就这样,1937年初,集结当时一批最优秀学者如胡适、蔡元培、王云五、唐钺、张东荪、孟森、马衡、朱希祖等几十篇珍贵论文的纪念论文集印成出版,其内容涵盖哲学、社会科学、自然科学、文学艺术等领域,成了20世纪30年代学界的一次集体展示。

在其长达93年的生涯中,张元济当过官、办过学、从过商,历经晚清、民国和新中国,目睹或参与了戊戌变法以来近代中国的所有重大变迁,见过光绪、孙中山、袁世凯、蒋介石、毛泽东五位“中国第一号人物”并颇受看重。

一度,从政界到学界,当世每位人们耳熟能详的名字都与他有直接、间接的联系。

但张元济终其一生都是个务实低调、甘居幕后甚至自退边缘之人。

中国传统文人所追求的立德、立功、立言“三不朽”,他向来只重前二,并在此追求中,走出了一条独一无二、影响深远的出版救国之路。

1946年夏,在学术界那次颇动声势的祝寿活动过去十年后,上海《新闻报》记者拜访张元济,请他就几个问题发表感想。

1898年,是戊戌年。这年的6月11日,光绪皇帝颁布《定国是诏》,决定变法。13日,大臣徐致靖上《密保人才折》,向皇帝破格举荐五人:康有为、梁启超、谭嗣同、黄遵宪、张元济。光绪遂于三日后召见康有为和张元济。

此时,张元济31岁,在总理各国事务衙门任职,光绪平时所读西学新书多由他选购、凑集。与康有为等不同,虽同为维新派,张元济趋新却不激进,倾向于有秩序、少流血的政治演变。

几年前,他踏入仕途不久就遭甲午战败,受此刺激攻读英文,报考总理衙门章京,并以第一名的成绩考取;继而又创设通艺学堂,在年轻官吏、官绅子弟中培植精通外语、学贯中西的人才,期间,与严复开始交往。

“吾辈今日做事但求有益于人,一己之身名可勿爱惜。”张元济不乏血性与勇气,只是比起推动皇帝进行上层政治变革,他更看重对普通官员的思想启蒙。

在给好友的信里,他说:“今之自强之道,自以兴学为先,科举不改,转移难望。吾辈不操尺寸,惟有以身先之,逢人说法,能醒悟一人,即能救一人。”

变法中,张元济曾上折奏请变官制、废科举、重商权、消满汉界限,“振已废之人心,扶将衰之国运”,但他私下对变法前途并不看好。

他劝康有为不要操之过急,认为时机尚未成熟,在光绪帝废八股后建议他回南方办学堂,“俟风气大开,新进盈廷,人才蔚起,再图出山,则变法之事,不难迎刃而解”,康有为自然不肯听取,认为事情一定要“往前进”。

9月21日,张元济带通艺学堂学子去使馆拜访来华日本前首相、明治维新“总设计师”伊藤博文,伊藤颇含意味地对他们说:“一个国家要变法,不是一件容易的事。”拜访结束,当他们走出日本使馆,旋即听闻慈禧发动政变,宣布垂帘听政。

光绪被囚、康梁奔逃、六君子遇难……忙着办学堂的“边缘人物”张元济受到的处分是“革职永不叙用”。李鸿章赏识他能办实事,将他推荐给在上海办南洋公学的盛宣怀,于是,在19世纪的最后一年,张元济离京南下。

晚年,张元济镌有一枚图章,刻着“戊戌党锢孑遗”。彼时,他已是唯一在世的戊戌党人。1898年的风云激荡是他人生早期最重要的节点,而在这年前后,告别传统仕途、前往民间探寻新救亡图强道路的知识分子还有两人颇值一提:清末状元张謇和翰林院编修蔡元培。

从培植人才到“勿存培植人才之见”的教育者:国家之政治全随国民之意想而成

南洋公学是今上海交通大学和西安交通大学的前身,创始人盛宣怀是洋务运动重要人物。张元济到上海后,负责主持公学译书院,并短暂代任过总理一职,相当于今天的大学出版社社长和大学校长。

在张元济主持下,短短数年,南洋公学的译书方向从兵书转向以政治、经济、法律等社科书籍为主,其中,影响最大的当属严复所译的亚当•斯密经典《原富》。

在南洋公学,张元济接触的西方教育理论加上多年实践中的所见所思,使他的教育理念发生巨变。如果说,办通艺学堂时,他热衷于在基层官员里培养推行新政的英才,此时,他的目标已有根本转移。

“国家之政治全随国民之意想而成。今中国民智过卑,无论如何措施终难骤臻上理……中国号称四万万人,其受教育者度不过四十万人,是才得千万之一耳。”在一封给盛宣怀的信中,他急切地写道:“今设学堂者,动曰造就人才。元济则以为此尚非要,要者在使人能稍稍明白耳。”

他慨叹世界各国已由“力争”转为“智争”,智争之世须集“全国之人之智”,但意识到这点的有几人呢?“嗟乎,大厦将倾,群梦未醒,病者垂毙,方药杂投。”

1902年,张元济应杂志约稿写下《答友人问学堂事书》,这篇文章标志着他教育理念的成熟,在百余年后的今天读来也颇富卓见。

例如,文中提出的教育见解,第一条“勿存培植人才之见”,认为无良无贱,无智无愚,无长无少,无城无乡,都应在教育之列。如果轻视民智,只顾培育精英,结果民众“国之危亡非所问,种之衰灭非所计”,那么虽有善政,行且见恶,办铁路会被认为有碍风水,废书院会被指责绝寒士生路。

第二条“勿标讲求西学之名”,强调学习西方的过程中,要明白各国教育各有独立之道,不可强同,办学“必学为中国人,不学为外国人”“取泰西种种学术,以与吾国之民质、俗尚、教宗、政体相为调剂,扫腐儒之陈说,而振新吾国民之精神。”

把普及教育视为关乎国家前途、民族存亡的关键,并将此重任自觉担负,高等学府南洋公学已不足以张元济施展。1902年,当一家“小印刷店”的创始人夏瑞芳竭诚邀其加入主持编译事务,二人约定“吾辈当以扶助教育为己任”后,张元济向南洋公学辞职。

“科举出身,历任京职。罢官后侨居上海,入教育界。旋入商务印书馆,为商。”在一份1952年的履历表中,张元济这样简述自己的经历。但在1902年,他的选择几乎惊世骇俗。按旧时士农工商的划分,他是从四民之首自发退居四民之末。

南洋公学时期,张元济曾聘蔡元培来校任教,期间二人同住校内,常彻夜长谈。他们都抱持教育救国的理想,只是蔡元培说“我的兴趣,偏于高等教育”,后毕生致力于办大学;张元济说办学“必重普通而不可言专门,必先初级而不可亟高等”,投身出版界。两人主政下的商务印书馆和北京大学被后世誉为中国20世纪学术文化的双子星,奠定了中国近代文化的新格局。

张、蔡二人曾于1917年争聘吴稚晖、汪精卫,从张元济致蔡元培的“抢人”信中,可以看到他投身出版界的动力:“盖出版之事业,可以提携多数国民,似比教育少数英才为尤要。”

胸怀智民之志的出版者:编新书、译西学、喜新厌旧

从1902年入馆到1926年退休,张元济在商务印书馆的一举一动无不着力于普及国民教育,这包括新式教材的编纂、各类工具书的出版和大力引进西学名著。

编教科书是他入馆伊始的主抓要事。当时清廷试行教育改革、兴新式学堂,市面上却没有新式教材,张元济组织蔡元培、蒋维乔、高梦旦、杜亚泉等一流学者全力编写小学课本,这套《最新教科书》一经出版,迅即“垄断”全国市场。

1904年,当朝廷有意重新启用张元济,他写信辞谢,认为给小学生编课本比在官场空谈更高一筹,“近为商务印书馆编纂小学教科书,颇自谓可尽我国民义务。”

1908年启动、1915年出版的《辞源》首提“辞书”概念,开创中国现代工具书先河。主编陆尔奎认为国无辞书就无文化可言,时代已变,中国人不能只有一本《康熙字典》。张元济设辞典部请其主持,投入全馆1/4的资本并亲自参与编纂,“编辑者数十人,历时七八载。四百万字,三千余页,得此一书,胜他万卷。”《辞源》成书后,陆尔奎积劳成疾,双目失明,从此不复论学。

引进西学、传播新知方面,商务的贡献更是人所皆知。张元济将当时最负盛名的翻译家严复、林纾网罗门下,以《天演论》为代表的“严译八种”和以《茶花女遗事》为代表的林译小说影响极为深远。“高等学术之书,他家不能出的本馆多出。”商务的这一情结与传统,于现在的“汉译世界学术名著丛书”上仍有鲜明体现。

20世纪三十年代初的商务印书馆上海总馆

今天,在位于北京王府井大街的商务印书馆,进门可见墙上挂着两组照片,一组“我们的作者”——胡适、郭沫若、老舍、冰心、冯友兰、钱穆、费孝通、钱钟书、吕叔湘、许国璋等;一组“我们的员工”——陈云、胡愈之、沈雁冰、叶圣陶、郑振铎、周建人、竺可桢、陈翰伯等。

商务印书馆在张元济时期步入辉煌,各方知识分子如滚雪球般陆续汇集,许多人都是后来各领域的顶尖人物。商务的资本也从创办时的3750银元发展到1922年的500万元,成为一个拥有出版社、印刷厂、图书馆、电影厂、玩具厂、幼儿园、学校等系列文教机构的出版帝国。

私人信件中,张元济多次阐述自己的喜新厌旧主义,认为商务发展至此离不开这种主义,即凡有新知识之人,不分年龄、相识与否,都应尽力罗致、推陈出新。

但他反对高级职员子弟进公司,曾拒绝儿子加入商务的请求,也拒绝让商务印书馆创办人之一、印刷所所长鲍咸昌的儿子进印刷所,说愿与鲍一起“为中国实业造一模范”。

1926年,60岁的张元济把喜新厌旧主义用在了自己身上,在终身制很普遍的年代,主动要求从商务退休,不再直接管理业务。

“一•二八”事变中被炸毁的商务印书馆

一己之力可以抵国的国故整理者:保存吾国数千年之文明为应尽之

1932年1月28日深夜,一•二八事变爆发。在轰炸了上海北火车站后,第二天,日军出动6架飞机,向闸北区宝山路的商务印书馆投下炸弹,整个商务于火海中化为废墟,仅存一栋藏版房。2月1日,日本浪人又混入商务印书馆创办的东方图书馆纵火焚书,张元济一手操持、搜罗的46万册藏书,包括古籍善本3700多种、35000多册,全部被焚。

老商务人记得,那几天上海东北风吹得紧,闸北的纸灰吹到沪西上空,一片又一片地落入张元济居所的院子。当他们赶去张家探望,66岁的老人已哽咽到说不出话,“廿年心血成铢寸,一霎书林换劫灰。”

日本上海派遣军司令盐泽幸一后来说:“烧毁闸北几条街,一年半年就可恢复,把商务印书馆这个中国最重要的文化机关焚毁了,它则永远不能恢复。”

但是,就在事件发生后不到两周,张元济已于回复胡适的信中宣称商务印书馆未必不可恢复,“平地尚可为山,况所覆者犹不止于一篑。设竟从此澌灭,未免太为日本人所轻。”他重返商务,与时任总经理王云五并肩投入复兴事务,每天工作十来个小时,直至8月商务印书馆重新开业。

1932年的这场浩劫,最令张元济痛惜的是东方图书馆五层楼的书籍“片纸不存”。这些书是他数十年遍寻藏家、倾囊书坊甚至花甲之年远赴海外拍摄、影印,历经百般周折、千般辛苦一本本搜罗到的。

他曾数次在书信文字中哀恸动荡年间古籍的命运,说求书之难、国学之微,没有比现在更严重的。“历代之艺文志,其书之存于今者有几?……而犹诩诩然夸于世界曰我四千年之文明古国也。能不羞乎!?能不羞乎!?”

全盘否定中国传统文化的思潮也令他十分反感,在给藏书家傅增湘的信里,他说:“吾辈生当斯世,他事无可为,惟保存吾国数千年之文明,不至因时势而失坠,此为应尽之责。”

张元济“保存吾国文明”的方式正是整理、编校古籍,办图书馆向公众开放,并把最好的本子用最好的技术影印出版,让这些书化身千百,分享众人。

他用二十年校勘的《四部丛刊》集合经史子集五百余种,分装3100多册;《百衲本二十四史》,以各史最好的本子为底本,如百衲衣般参照不同版本补缀残缺,全书3301卷,分装820册。“一•二八”的轰炸曾致该书照片底版全部被毁,张元济在商务重新开业后,一切从头再来,终于1937年完成这项浩大工程。

一个人、一家公司,做了过去举国之财力方能完成的事业,用周汝昌先生的话,张元济“一人之力,可以抵国”。

《四部丛刊》

已近百龄之躯仍编纂不辍:对中华民族、中华文化有大自信的人

1937年11月,上海沦陷,商务印书馆将工厂迁入租界,于“孤岛”内坚持出版。时局愈发困难,王云五率主要行政力量辗转香港,张元济留守上海,商务印书馆勉强支撑到1941年末日军侵入租界——书籍被抄、器具被毁,就连仓库里的铅字都遭劫掠。

张元济的生计也陷入困顿,开始卖字为生。但接踵砸来的重击下,这位年近八旬的老人显示出一种强劲的精神力量。张元济的孙子、《张元济全集》编者张人凤觉得,这或许是因为他常年沉浸史书,对中国数千年的兴衰沉浮了然于胸,并从中获取了一种对中华民族和中华文化的信心。

1937年5月,结束《百衲本二十四史》的工作后,张元济环顾险恶局势、痛愤故人的投敌卖国,从《左传》《史记》《战国策》中择取八则故事、十余人物,以半页文言原文、半页白话释文的方式编了本小学生也能看懂的册子:《中华民族的人格》。

《中华民族的人格》

他在作者自白中说“贫贱不能移,富贵不能淫,威武不能屈”和“杀身成仁”是体现中华民族品格的名言,而良心上觉得应该做的,照着去做,这就是“仁”。他说书里列举的程婴、子路、荆轲、田横等不是演义弹词里装点出来的,但都表现出一种至高无上的人格,“这些人都生在两千多年以前,可见得我中华民族本来的人格,是很高尚的。只要谨守着我们先民的榜样,保全着我们固有的精神,我中华民族,不怕没有复兴的一日!”

此书被一版再版,在日占区则被列为禁书。

张元济一直都是对中华民族、中华文化有大自信的人,这是一种心怀历史又放眼世界后的信心。无论做教育还是做出版,在他的事业中,都能看到新旧中西并行不悖、融会贯通的脉络。

他对西方好的地方很清楚,早在1910年,就用近一年时间环球旅行,深入考察英、德、法、比、意、美等14国,而论及引进西学的功劳,他是数一数二的人。

但他反对妄自尊大,也反对全盘西化。1935年,蔡元培、鲁迅、郭沫若、茅盾等近700位文教界人士联名签署的提倡“汉字拉丁化”的文件,他是不曾签名的。

1937年,张元济更对自己与同仁们几十年提倡新教育的主张做了反思,说自己良心上受着严重谴责,“怎样的主张?就是只注重新知识,将人格的扶植,德性的涵养,都放在脑后。”“唯以外国学术为尚,而于己国所以律身行己之道毫不措意。”

“就像他在《答友人问学堂事书》中说的‘必学为中国人,不学为外国人’,他认为中国文化有自己的脊梁骨,主张拿西方好的东西来丰富、而不是取代中华文化,这是他的文化观。”张人凤说。

“凡鸟固不可与伍,而择木亦不可不慎。”戊戌政变以来,张元济一直与政治谨慎保持距离。他多次拒绝清政府对他重新启用的提议,也拒绝过民国二年熊希龄(时任国务总理)请他出任教育总长的职位,认定要以出版扶助教育以启民智之后,就在这条路上埋头前行,再不回头。

1949年,几经推辞后,张元济接受邀请,北上参加新中国第一届人民政协会议,期间与毛泽东、周恩来、朱德及文化界友人会晤,并出席开国大典。

年底,在商务印书馆工会成立大会上,操劳多日的张元济突因中风跌倒,自此偏瘫卧床。

此后,他在床上借一张小矮桌、一盏台灯,在顾廷龙(古籍版本专家)帮助下,把早年写成的《涵芬楼烬余书录》校理定稿,将东方图书馆被毁时,因存于银行保险柜幸免于难的574种善本进行编目。

年近90岁时,他为自己写好了挽联:“好副臭皮囊,为你忙着近九十年,而今可要交卸了;这般新世界,恨我活不到一百岁,及身亲见太平来。”

1959年8月14日,93岁的张元济病逝于上海。

以商务印书馆馆歌《千丈之松》中张元济先生的三行诗句结束本文对张先生一生的回顾:

昌明教育平生愿,故向书林努力来。此是良田好耕植,有秋收获仗群才。

敢云有志竟成,总算楼台平地。从今以后更艰难,努力还需再试。

森森兮千丈之松,矫矫兮云中之龙。言满天下兮百龄之躬!

(此文的写作主要基于对张人凤先生的采访及其编辑的《张元济全集》,并参考以下资料——王绍曾:《近代出版家张元济》;张树年:《张元济往事》;傅国涌:《1949年:中国知识分子的私人记录》;周武:《天留一老试艰难——抗战胜利后的张元济》)

晓歌编辑