金针度人葛兆光

来源:新民晚报网 作者:沈琦华 时间:2022-11-24 点击:

◆沈琦华

从北大到扬州师范,从清华到复旦,他是高校名师,教学之外,更以纵跨数千年的思想史书写,以近乎苦行般的思想耕作和敏锐深刻的问题意识,搭建起了当代学术史极其重要的一块版图。

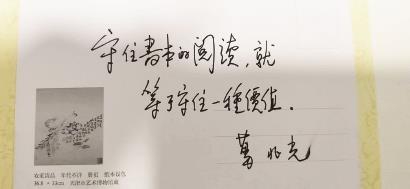

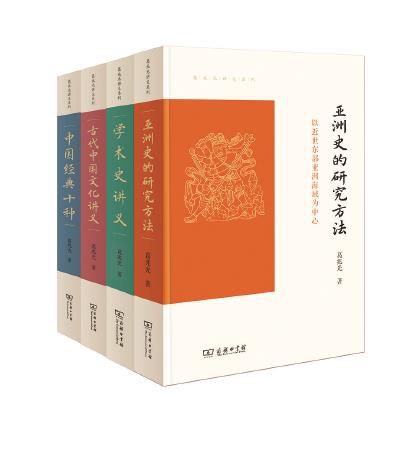

近期,商务印书馆新出版了《葛兆光讲义系列》,收录了葛兆光四门课程讲义,以期将其学术思想从狭小的教室流布到广大的中外学界。葛兆光说:“知识分子要有课堂意识,要不吝金针度人。”

在1925书局,葛兆光接受了本报专访。

1 写作:出版讲义出于“授人以渔”的愿望

1980年代,葛兆光被分配到扬州师范学院教书。其间,被“借”到复旦大学给研究生和青年教师开课。当时,庞朴和朱维铮正在编《中国文化史丛书》。在他们的鼓励下,葛兆光写出了80年代风靡一时的学术著作——《禅宗和中国文化》,印量高达10万册,并受到国际汉学界的关注。这是中国大陆第一本专门探讨禅宗的著作。葛兆光对自己这部早年的成名作并不满意,认为学术上不成熟。

由此,葛兆光便有了两支笔:一支写文化随笔评论,一支写严肃的、规范的学术论文和整理讲义。一年365天,葛兆光每天上午8点半准时坐在办公室,大年三十也是如此。为了保持头脑的清醒和专注,他几十年里养成了中午前不怎么吃东西的习惯。白天唯一的休息方式,是午休时摆盘围棋,自己和自己对弈。

经年累月的用眼过度,葛兆光有一只眼睛现在已经不能看东西了,而另一只眼睛在十年前做了视网膜手术,大夫说如果那个眼睛好好保护的话,还能坚持十年。

葛兆光有一个基本固定的讲义撰写模式。为了准备讲课,他常常用纸笔先写详细的大纲,然后在这些大纲上,贴满各种抄录了史料或心得的签纸;在讲述一两轮之后,便把这些五颜六色乱七八糟的纸本,转录成电脑格式的文本,接着再把它打印出来,在天头地脚左边右边批注种种文字,并且继续贴满修补的签纸。这样经过三五轮增补和删订后,就成为最终的讲义。

而如今,葛兆光加快了自己讲义系列的整理出版,他想把自己的学术思想从狭小的教室流布到广大的中外学界,从教益数十弟子扩大到惠泽万千学子。葛兆光说,古代中国有一个人尽皆知的故事,就是点石成金,当老师的,是给研究生现成的金子让他花,还是给他一个可以点石成金的指头?葛兆光觉得后者更重要。

古人曾说“鸳鸯绣出从教看,莫把金针度与人”,可现代学术和现代教育,却偏偏强调要“金针度人”。“授人以鱼,何如授人以渔”。葛兆光说自己出版讲义虽然谈不上“金针度人”,但至少有“授人以渔”的愿望,就是要“给大学生常识,给硕士生方法,给博士生视野”。给大学生常识,就是“实”,给硕士生方法,就是“通”,给博士生视野,就是“透”。

2 求学:永远在北大传统的延长线上

1978年8月底的一个夜晚,28岁的葛兆光从贵州一个县城坐了两天两夜的火车来到北京,然后被校车糊里糊涂地拉到北大,住进32楼304。

葛兆光说,对于未来要待六年半的北大,当时印象最深的,不是未名湖,不是博雅塔,也不是西门的华表,倒是南墙外多年堆积的黄沙,寒风里光秃秃的树枝,大膳厅也就是现在百年讲堂里的玉米面儿粥和咸菜丝,五四操场的煤渣地和天上刮的黄土。

北大给葛兆光的第一印象,也是他对于1978年春天的印象,就像是一张黑白老照片。

葛兆光从头开始接受学术训练。学问上没有明确的“宗主”,但他回头看,很感激这一段古典文献专业训练的岁月,不再受文、史、哲学科限制,从文字、音韵、训诂、目录、版本和校勘入手,打下了做学问的底子。葛兆光说,如果以事后诸葛亮的角色来总结,他收获了北大的三个传统——

第一个传统是1980年代的理想主义传统。“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”。葛兆光说,那时候改变中国的理想主义真像是冬天里的一把火,让他们不时从书桌旁站起来。第二个传统是“五四”以后北大的启蒙思潮。一百多年前,傅斯年、罗家伦、康白情、顾颉刚等北大学生办了一个《新潮》杂志,这个杂志的英文名字是“文艺复兴”(The Renaissance),它的宗旨是提倡“批评的精神”“科学的主义”“革新的文词”,代表了那个时代知识人的启蒙思潮。葛兆光觉得,现在还得继承这个传统。第三个传统,则是北大的学术传统。葛兆光的老师金开诚就让他不必按部就班学课程,自己去读书。葛兆光一面读前四史,一面读《四库提要》,研究生时期又在图书馆广泛阅读各种古人的文集。就这样,在北大学了一肚子杂学,也自然不受文史哲的学科限制。但这也不意味着在北大可以没有学术家法。其实北大有北大的家法。葛兆光说,不能做“两脚书橱”,就像傅斯年说过两句话,一句话是“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,一句话是“一天只有二十一个小时,留下三个小时思考”。这两句话说的意思,其实就是孔子所谓“学而不思则罔,思而不学则殆”。

两千四百多天之后,葛兆光离开北大。那是一九八四年的夏天,校园已经绿树成荫,临走的那一天起床,窗外明晃晃的,听见知了在长一声短一声地叫。直到这时候,葛兆光的北大记忆,才换成了博雅塔的塔影、未名湖的湖水和西门里面的华表,从黑白照片换成了彩色照片。那时,葛兆光确信自己会成为一个学者,且将永远在北大传统的延长线上。

3 上课:给大学生常识,给硕士生方法,给博士生视野

从北大毕业后,葛兆光先后在扬州师范学院历史系、清华大学人文学院、复旦大学文史研究院任教。一直以来,教师是葛兆光最在意的社会身份。

严肃是很多学生对葛兆光的第一印象。有学生至今还记得复旦大学文史研究院研究生交流会上,葛兆光一上来就把学生们给“骂”了一通。“躺在床上拿个手机叫外卖,等门铃响了才从被窝里爬起来,从门缝里接过来,然后捧了个盒饭在那里吃,随手一丢。懒到连走几步去食堂都不肯。你们有没有想过对环境的污染?有没有想过这些外卖干不干净?”

和葛兆光相处久了,学生知道了这位先生对学生是真心好。葛兆光的研究生课是三节连上的,上完三节课之后,再与研究生们进行一两个小时的组会探讨。葛兆光的课一上就是大半天,十分消耗体力,这是很多中年教师都做不到的。学校里有不少教授和学生都建议葛兆光缩短上课时间,但已是古稀之年的葛兆光依然坚持。葛兆光说非常欢迎学生请教他问题,他把电话留给学生,学生们可以打电话写邮件问问题。葛兆光有几年住的宿舍,离他上课那个楼有一段路,下课都是走着回家,尤其夏天天气好一点的时候,下课后会有很多学生愿意陪着葛兆光边走边聊。葛兆光的课是很受欢迎的,他在清华大学开“中国古代文化”,这个课安排在中午的十二点至一点半,地点也不是一般的公共教室,而是在一个电焊馆,在清华很偏远的地方,但还是听课者甚众。

葛兆光在教学的同时,也在观察中国人文学科的教学情况。葛兆光直言不讳现在的人文学科教学有三种趋向。首先是哗众取宠,说段子、讲笑话。现在有很多“名嘴”,讲得满堂彩,大家笑声不断,但实际上只是在取悦学生,在逗乐,不是在上课。其次是灌心灵鸡汤,讲一些大而无当,似乎永远正确的话。给学生知识了吗?没有。最后就是教条的照本宣科,拿着讲义照念,墨守成规,紧守边界。葛兆光说这三种讲课的方式是现在大学里面最流行的方式,可是这三种方式都是在害学生。哗众取宠,心灵鸡汤加上照本宣科,不断地把知识变成迎合大众的低水平,葛兆光说,现在人文教育呈现娱乐化、教条化、空洞化的趋向,这样的上课是很悲哀的一件事。

1999年,在葛兆光追忆王国维的历史随笔《阴晴不定的日子》里,结尾处是一个穿着夏布长衫的中年人站在景山,留下了孤寂而惆怅的身影。如今人文学科教育的吵嚷喧哗,依然扰动葛兆光的心。

人物简介

葛兆光,原籍福建,1950年生于上海。1968年上山下乡,1971年10月起在贵州省凯里县砖瓦厂、农药厂、供销社当工人。1978年春考入北京大学中文系,1984年毕业于北京大学中文系研究生班。先后在扬州师范学院历史系、清华大学人文学院、复旦大学文史研究院任教。主要研究领域是中国宗教史、思想史和文化史,著述甚丰。

责任编辑:日升

从北大到扬州师范,从清华到复旦,他是高校名师,教学之外,更以纵跨数千年的思想史书写,以近乎苦行般的思想耕作和敏锐深刻的问题意识,搭建起了当代学术史极其重要的一块版图。

近期,商务印书馆新出版了《葛兆光讲义系列》,收录了葛兆光四门课程讲义,以期将其学术思想从狭小的教室流布到广大的中外学界。葛兆光说:“知识分子要有课堂意识,要不吝金针度人。”

在1925书局,葛兆光接受了本报专访。

1 写作:出版讲义出于“授人以渔”的愿望

1980年代,葛兆光被分配到扬州师范学院教书。其间,被“借”到复旦大学给研究生和青年教师开课。当时,庞朴和朱维铮正在编《中国文化史丛书》。在他们的鼓励下,葛兆光写出了80年代风靡一时的学术著作——《禅宗和中国文化》,印量高达10万册,并受到国际汉学界的关注。这是中国大陆第一本专门探讨禅宗的著作。葛兆光对自己这部早年的成名作并不满意,认为学术上不成熟。

由此,葛兆光便有了两支笔:一支写文化随笔评论,一支写严肃的、规范的学术论文和整理讲义。一年365天,葛兆光每天上午8点半准时坐在办公室,大年三十也是如此。为了保持头脑的清醒和专注,他几十年里养成了中午前不怎么吃东西的习惯。白天唯一的休息方式,是午休时摆盘围棋,自己和自己对弈。

经年累月的用眼过度,葛兆光有一只眼睛现在已经不能看东西了,而另一只眼睛在十年前做了视网膜手术,大夫说如果那个眼睛好好保护的话,还能坚持十年。

葛兆光有一个基本固定的讲义撰写模式。为了准备讲课,他常常用纸笔先写详细的大纲,然后在这些大纲上,贴满各种抄录了史料或心得的签纸;在讲述一两轮之后,便把这些五颜六色乱七八糟的纸本,转录成电脑格式的文本,接着再把它打印出来,在天头地脚左边右边批注种种文字,并且继续贴满修补的签纸。这样经过三五轮增补和删订后,就成为最终的讲义。

而如今,葛兆光加快了自己讲义系列的整理出版,他想把自己的学术思想从狭小的教室流布到广大的中外学界,从教益数十弟子扩大到惠泽万千学子。葛兆光说,古代中国有一个人尽皆知的故事,就是点石成金,当老师的,是给研究生现成的金子让他花,还是给他一个可以点石成金的指头?葛兆光觉得后者更重要。

古人曾说“鸳鸯绣出从教看,莫把金针度与人”,可现代学术和现代教育,却偏偏强调要“金针度人”。“授人以鱼,何如授人以渔”。葛兆光说自己出版讲义虽然谈不上“金针度人”,但至少有“授人以渔”的愿望,就是要“给大学生常识,给硕士生方法,给博士生视野”。给大学生常识,就是“实”,给硕士生方法,就是“通”,给博士生视野,就是“透”。

2 求学:永远在北大传统的延长线上

1978年8月底的一个夜晚,28岁的葛兆光从贵州一个县城坐了两天两夜的火车来到北京,然后被校车糊里糊涂地拉到北大,住进32楼304。

葛兆光说,对于未来要待六年半的北大,当时印象最深的,不是未名湖,不是博雅塔,也不是西门的华表,倒是南墙外多年堆积的黄沙,寒风里光秃秃的树枝,大膳厅也就是现在百年讲堂里的玉米面儿粥和咸菜丝,五四操场的煤渣地和天上刮的黄土。

北大给葛兆光的第一印象,也是他对于1978年春天的印象,就像是一张黑白老照片。

葛兆光从头开始接受学术训练。学问上没有明确的“宗主”,但他回头看,很感激这一段古典文献专业训练的岁月,不再受文、史、哲学科限制,从文字、音韵、训诂、目录、版本和校勘入手,打下了做学问的底子。葛兆光说,如果以事后诸葛亮的角色来总结,他收获了北大的三个传统——

第一个传统是1980年代的理想主义传统。“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”。葛兆光说,那时候改变中国的理想主义真像是冬天里的一把火,让他们不时从书桌旁站起来。第二个传统是“五四”以后北大的启蒙思潮。一百多年前,傅斯年、罗家伦、康白情、顾颉刚等北大学生办了一个《新潮》杂志,这个杂志的英文名字是“文艺复兴”(The Renaissance),它的宗旨是提倡“批评的精神”“科学的主义”“革新的文词”,代表了那个时代知识人的启蒙思潮。葛兆光觉得,现在还得继承这个传统。第三个传统,则是北大的学术传统。葛兆光的老师金开诚就让他不必按部就班学课程,自己去读书。葛兆光一面读前四史,一面读《四库提要》,研究生时期又在图书馆广泛阅读各种古人的文集。就这样,在北大学了一肚子杂学,也自然不受文史哲的学科限制。但这也不意味着在北大可以没有学术家法。其实北大有北大的家法。葛兆光说,不能做“两脚书橱”,就像傅斯年说过两句话,一句话是“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,一句话是“一天只有二十一个小时,留下三个小时思考”。这两句话说的意思,其实就是孔子所谓“学而不思则罔,思而不学则殆”。

两千四百多天之后,葛兆光离开北大。那是一九八四年的夏天,校园已经绿树成荫,临走的那一天起床,窗外明晃晃的,听见知了在长一声短一声地叫。直到这时候,葛兆光的北大记忆,才换成了博雅塔的塔影、未名湖的湖水和西门里面的华表,从黑白照片换成了彩色照片。那时,葛兆光确信自己会成为一个学者,且将永远在北大传统的延长线上。

3 上课:给大学生常识,给硕士生方法,给博士生视野

从北大毕业后,葛兆光先后在扬州师范学院历史系、清华大学人文学院、复旦大学文史研究院任教。一直以来,教师是葛兆光最在意的社会身份。

严肃是很多学生对葛兆光的第一印象。有学生至今还记得复旦大学文史研究院研究生交流会上,葛兆光一上来就把学生们给“骂”了一通。“躺在床上拿个手机叫外卖,等门铃响了才从被窝里爬起来,从门缝里接过来,然后捧了个盒饭在那里吃,随手一丢。懒到连走几步去食堂都不肯。你们有没有想过对环境的污染?有没有想过这些外卖干不干净?”

和葛兆光相处久了,学生知道了这位先生对学生是真心好。葛兆光的研究生课是三节连上的,上完三节课之后,再与研究生们进行一两个小时的组会探讨。葛兆光的课一上就是大半天,十分消耗体力,这是很多中年教师都做不到的。学校里有不少教授和学生都建议葛兆光缩短上课时间,但已是古稀之年的葛兆光依然坚持。葛兆光说非常欢迎学生请教他问题,他把电话留给学生,学生们可以打电话写邮件问问题。葛兆光有几年住的宿舍,离他上课那个楼有一段路,下课都是走着回家,尤其夏天天气好一点的时候,下课后会有很多学生愿意陪着葛兆光边走边聊。葛兆光的课是很受欢迎的,他在清华大学开“中国古代文化”,这个课安排在中午的十二点至一点半,地点也不是一般的公共教室,而是在一个电焊馆,在清华很偏远的地方,但还是听课者甚众。

葛兆光在教学的同时,也在观察中国人文学科的教学情况。葛兆光直言不讳现在的人文学科教学有三种趋向。首先是哗众取宠,说段子、讲笑话。现在有很多“名嘴”,讲得满堂彩,大家笑声不断,但实际上只是在取悦学生,在逗乐,不是在上课。其次是灌心灵鸡汤,讲一些大而无当,似乎永远正确的话。给学生知识了吗?没有。最后就是教条的照本宣科,拿着讲义照念,墨守成规,紧守边界。葛兆光说这三种讲课的方式是现在大学里面最流行的方式,可是这三种方式都是在害学生。哗众取宠,心灵鸡汤加上照本宣科,不断地把知识变成迎合大众的低水平,葛兆光说,现在人文教育呈现娱乐化、教条化、空洞化的趋向,这样的上课是很悲哀的一件事。

1999年,在葛兆光追忆王国维的历史随笔《阴晴不定的日子》里,结尾处是一个穿着夏布长衫的中年人站在景山,留下了孤寂而惆怅的身影。如今人文学科教育的吵嚷喧哗,依然扰动葛兆光的心。

人物简介

葛兆光,原籍福建,1950年生于上海。1968年上山下乡,1971年10月起在贵州省凯里县砖瓦厂、农药厂、供销社当工人。1978年春考入北京大学中文系,1984年毕业于北京大学中文系研究生班。先后在扬州师范学院历史系、清华大学人文学院、复旦大学文史研究院任教。主要研究领域是中国宗教史、思想史和文化史,著述甚丰。

责任编辑:日升