知青:牧野苦中乐

来源:30号院 作者:曹式哲 时间:2022-03-26 点击:

惟愿张立文能够读到我这段文字,惟愿我能够实现这一宿愿,梦一样的宿愿。

为了观看一部在天津已经不知看过多少遍的前苏联影片《列宁在1918,我们竟不惜夜行十余里从畜群点达不素赶往大队部所在地塔拉忽洞,可见知青们的精神文化生活已经贫乏到何等程度。

“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。”“没有一个人的生活道路是笔直的,没有岔道的。”多年来,当代长篇小说《创业史》里的这两段议论,每每使我陷入沉思。

1968年9月3日是我一生重要的岔道口。这天,我告别了生我养我的天津城,赴内蒙古自治区乌兰察布盟四子王旗查干敖包公社山达来大队插队落户,从此翻开了自己人生历程新的一页。

在那艰难困苦的岁月里,我与同组的30名知青一道,经受了烈日、狂风、暴雨、严寒的考验;学会了骑马,骑骆驼;懂得了天气变化的规律,掌握了草原放牧的知识。我当羊倌的时间最长,偶尔也算当过牛倌,只是没当过马倌、骆驼倌,为此至今尚引为憾事。牧区劳动以放牧为主,其他杂活也不少,诸如,脱坯、盖房、打草、跟车、打井、截伏流、干打垒、撬石头、砌羊圈、剪羊毛、起羊粪砖之类,我都干过。当地一些从农区迁来的汉族牧民经过对比总结道:“明地(农区)受累,草地(牧区)受罪。”所言殊不谬。过来人都晓得,“受累”即当地人所谓“苦重”,指劳动强度大,甚至超负荷;“受罪”则指劳动环境恶劣,劳动条件艰苦。那些年,我们经常在变幻无常的气候条件下劳作,在潮湿的草地上睡觉;烹饪调料稀缺(有时还得从天津捎带或走铁路托运),有油有盐即已知足;饮食单调乏味,难得吃上蔬菜,享用水果已近乎奢望;缺医少药,有病硬扛则更是家常便饭。然而艰苦的劳动生活却锻炼了我的筋骨,磨炼了我的意志,陶冶了我的性情。这段经历使我逐渐有了一股咬紧牙关挺住的“韧劲”,日后再遇到什么难事,什么挫折,便都觉得不在话下了。吃苦,是我交纳的“学费”;成熟,是我得到的补偿。

在那几乎与文化相隔绝的岁月里,广大知青正值青春年华,却被迫中断了文化学习,其后遗症至今仍在不断地从多方面显现出来。关于知识的重要性,古希腊哲学家苏格拉底认为:“世上只有一样东西是珍宝,那就是知识;世上只有一样东西是罪恶,那就是无知。”英国诗人、戏剧家莎士比亚则称:“知识就是我们借以飞上天堂的羽翼。”二人的论述见仁见智,然而无一例外地强调了知识的可贵。当年,我们内心深处对知识的渴求,就如同荒漠化草原上的小草急切需要阳光的温暖、雨露的滋润一样。但是我们却身陷文化沙漠,几乎无书可读,无书可借,无书可买,痛苦难耐,困惑万分。记得孙青带去的俄国文学名著《安娜·卡列尼娜》被众人翻看得面目皆非,让我扼腕叹息不已;王国华带去的《斯大林传略》以图片丰富见长,一时竟成了“抢手货”;我带去的鲁迅小说选集被外地一知青借走,从此再未见归还。当然,我这里绝非斤斤计较这本书,而在于说明知青当时对文化知识的饥渴状态。更有甚者,为了观看一部在天津已经不知看过多少遍的前苏联影片《列宁在1918》(有时是国产影片《地道战》《地雷战》等),我们竟不惜夜行十余里从畜群点达不素赶往大队部所在地塔拉忽洞,还美得跟过节似的,可见知青们的精神文化生活已经贫乏到何等程度。如果以为这一切仅仅是知青个人的悲剧,那就大错特错了。确切地讲,这是社会和时代的悲剧、国家和民族的悲剧。

在这种境况下,象棋始终与我形影相随,使我暂时忘却了疲惫和忧烦,苦中求乐,达观向上。

那时候,我们的业余文化生活十分单调。象棋遂以其激烈的竞技性、诱人的趣味性,以及携带方便、价格低廉等优点赢得众人青睐,风靡组内。一时间,棋手如云,烽烟四起。诸如,唐裕政、张立人、仲宣、徐铭湖、于士璋、孟繁瓒、童绍明、胡荫洪、高名湘、孙钢等男知青,都是象棋活动的积极分子,其中自然也少不了我。而女知青则惟赵海萍一人,可谓凤毛麟角。当时,我们居住分散,聚合无定,然而于象棋活动并无大碍。人少时,可以单打独斗,捉对厮杀;人多时,则可以组织双打比赛,甚至团体比赛。记得1970年冬季,一个风雪交加的夜晚,棋友们大都在达不素,于是在我的倡议下,自办了一场别开生面、热闹非凡的团体比赛。窗外虽朔风怒号,飞雪狂舞,室内却激战正酣,其乐融融。

以下是我与三本棋类书籍相关的生活片断。

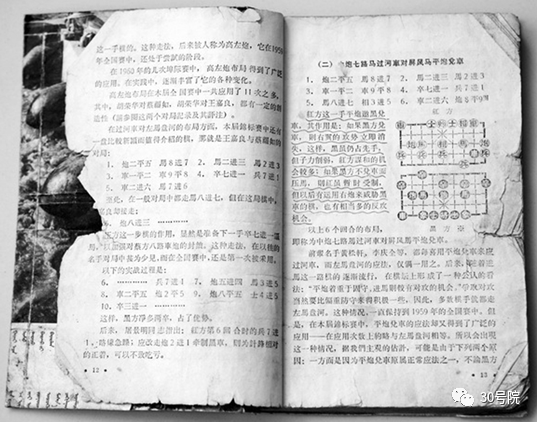

这本薄薄的《对局选注》,我购自天祥市场二楼古旧书门市部,时间是1968年盛夏。回家后,我惊喜地发现淘得了一本好书。在如饥似渴的研读过程中,我如醉如痴地欣赏到南派、北派选手们的奇思妙想和精彩搏杀。胡荣华(上海)之思路敏捷,善捕战机,布局新颖,不落俗套,杨官璘(广东)之功底扎实,技术全面,能攻善守,修养深厚,蔡福如(广东)之算度精密,棋路细腻,攻守兼备,灵活善变,何顺安(上海)之稳健细腻,残局老到,孟立国(辽宁)之长于用炮,着法凶悍,……使我如享盛宴大餐。然而我最关注的则是,如何借助精当的评注,剖析每局棋优劣胜败演变转化的关键所在,以期提高自己的棋艺水平。为此,我坚持每日解拆一局,后又增至二局三局。遇绝妙处,辄以曲线标示之。或褒或贬,间亦有夹批。

不久,这本《对局选注》便连同一副小巧的象棋随我一起来到乌兰察布草原,从此伴我度过了一个个妙趣横生的夜晚,给我带来惊喜、激动、快乐,以及取之不尽、用之不竭的精神食粮。

然而,对于我所做的这一切,并非所有的人都能够理解。1970年春季,我在牧民阿巴嘎家学习放羊。这天下午,起羊粪砖的劳动刚刚结束,我取出《对局选注》和象棋,准备解拆一局。阿巴嘎一旁见了,十分好奇,便凑将过来,询问我在做什么。由于语言不通,交流困难,我比划了半天,也没能帮阿巴嘎整明白,阿巴嘎扭头对其母、其兄、其妻连称“迷得怪”(迷得怪:蒙语,意思是“不明白”“不懂得”“不知道”)。其母、其兄、其妻异口同声,亦连称“迷得怪”。

数十年来,这本《对局选注》虽然已经纸张泛黄,破旧不堪,但是始终被我珍藏着。每次翻阅,都会使我回想起在乌兰察布草原上的日日夜夜,回想起相濡以沫、同甘共苦的棋友们。如今,这本《对局选注》与我那近百册棋类书籍一同陈列在书架上,显得是那么与众不同——书皮早已脱落,扉页、版权页、目录也没了踪影,后被我用旧《内蒙古画报》订上新书皮,才得以保留至今。敝帚自珍,此之谓也。

1971年8月29日,同组的彭凌云、彭飞、孟繁瓒、张薇莉选调到内蒙古战备汽车团,于是尚留在乌兰察布草原上的我们,又在呼和浩特增添了一个常来常往的据点。

转年夏季,一知青从内蒙古战备汽车团归来,为我等棋友借来一套晚明象棋谱《橘中秘》。我有幸与时在达不素的棋友们先睹为快。

这套《橘中秘》系明人朱晋桢所著。民国版,一函四册,白纸线装,古朴典雅,品相上佳,远远胜过昔日庞霭庭先生送我的影印本《橘中秘》第二卷,令人爱不释手。尤其重要的是,我终于目睹了《橘中秘》的全貌。起始所刊“橘中秘歌括”,包括“当头炮诀”“士角炮诀”“飞炮诀”“象局诀”“破象局诀”,阐述布局套路、运子诀窍,言简意赅,朗朗上口,便于诵记,使我顿开茅塞,相见恨晚。至于第一卷讲“得先”,第二卷讲“让先”“让左马”“让双马”,第三、四卷讲残局,则使我对开局、中局、残局诸多变化的理解和把握有了很大提升,同时,对晚明象棋的发展水平,及其在中国象棋史上的重要地位也有了比较直观、完整的认识。

捎书人称,这套《橘中秘》的主人是内蒙古战备汽车团的秦惠生,人称小秦。小秦原为在内蒙古丰镇插队的北京知青,为人甚好,此番诚心实意借书给我们,我等须倍加珍惜,来日完璧归赵。我听罢连连点头,心想,这应该是不成问题的问题。?

不久,我与庄德联、童绍明赶着牛车,来至冬营盘尽东端一个被称作夏那更的地方撬石头、砌羊圈,因为复出不久的大队革委会主任额尔林庆准备冬季举家来此“安营扎寨”。

夏那更位于哈勒敖包东麓狭长地带,绵绵细雨中愈显郁郁葱葱,生意盎然。不远处,哈勒敖包一带峰峦叠翠,峻峭挺拔,云团穿行其间,快疾如飞,令人瞠目,苍穹似伸手可及。我猛然联想到蒲松龄所撰《石清虚》篇里那块神奇的供石,“……四面玲珑,峰峦叠秀……每值天欲雨,则孔孔生云,遥望如塞新絮”,神则神矣,终嫌气魄不足,难及眼前山峦景色之阔大恢宏,气韵生动。我们冒雨支起帐篷,埋锅造饭,我想,古战场上军人的野炊生活也不过如此吧。忽然,我发现邻近山岗上有数十只黄羊鱼贯而行,赶忙招唤庄德联、童绍明观看,不料黄羊颇机警,见到我们便悄然加快了脚步,眨眼间消失得无影无踪。环顾四周,我的脑际闪过京剧《空城计》里诸葛亮的一句唱词,不由得脱口唱出:“我本是卧龙岗散淡(呐)的人。”劳作之余,庄德联坐在帐篷外演练手风琴,一曲罗马尼亚的《云雀》使人仿佛置身林间,聆听着悦耳的禽鸣。帐篷内,童绍明在演算代数题,瞧那专注的神态,便知正享受着遨游数学王国的快乐。我则坐拥《橘中秘》,与明人朱晋桢在棋盘上对话,且边读边记,如嚼橄榄,余香不绝。

如今,庄德联、童绍明已先后在大洋彼岸定居,不知二人是否还记得在夏那更度过的那段“闲云野鹤”般的日子。

这套《橘口秘》在我们中间传阅,给我们带来无尽的欢乐。1974年9月底,我只身告别山达来,告别知青们,也便告别了给我留下美好回忆的这套《橘中秘》。后闻知这套《橘中秘》流失到公社,由于知青们陆续选调、返城,便再也讨不回来了。1978年春夏之交,我曾经打听到这套《橘中秘》的些许线索,怎奈身在数百里之外的包头,鞭长莫及。我很遗憾,我们失信于小秦,最终没能完璧归赵。

其三,《中国象棋基础教程》

清人陈元祚所刻藏书闲章有云:“读未见书如逢良友,读已见书如遇故人。”2004年冬季,我在烟台道古籍书店古旧书部意外地淘得这本书时,确有故友重逢之感。这又得从我的一段插队经历说起。

1973年夏季,某日,我到公社粮站购粮,事毕即找公社青年干事董刚下棋。董刚原籍内蒙古丰镇,年龄与我们相差无几,亦颇好此道。无论何时何地,我俩相遇,总要美美地杀上几盘,这次自然也不例外。临行,董刚向我出示了一本《中国象棋基础教程》,16开本,广州棋艺研究社中国象棋函授班编著,上海文化出版社1964年3月出版。内容分“象棋概论”“残局实例”“开局初步”“中局浅说”“全盘战术”五章,可称深入浅出,循序渐进,条分缕析,严谨缜密,且图文并茂,是一部比较系统的象棋函授、培训初级教材,一部相当实用的象棋初级读物。我恨不得立刻借去阅读,却又感到难以启齿。董刚看出我的心思,对我言道:这本书是从白音乌拉大队一北京知青处借来的,人家已在催促归还。我固然可以借去,但是必须如期归还,而且不能有半点损坏。我自然满口答应。

不久,我到夏营盘补力河放羊,这本书也便被我带到了补力河。

我挺思念张立文,尤其渴望与之再进行第三次较量,相信张立文也一定会有此愿望。

为了抓紧阅读,兑现承诺,我除了挑灯夜读,就是尽可能利用白天放羊的时光了。

补力河位于大队北端,人烟稀少,地形地貌奇特诡异。那里有一条东西走向、绵延十来里的宽大河槽,两岸怪石耸立,荒草没人,周遭悄无声息,笼罩着一种令人恐惧的神秘气氛。此情此景,让我不由得联想到《西游记》里唐僧师徒取经途中的艰难险阻,凶煞逼人。

河槽地带水草丰美,羊群来至此地,即埋头吃草,以至脚步也放慢了许多。四周寂静得出奇,耳畔只有羊儿啃食青草时发出的沙沙声。偶尔从草丛深处窜出的沙狐或狡兔会使羊群受到惊扰,但是羊儿见有我在,便又安下心来,一切很快又都归于平静。

万里无云,碧空如洗,偶见苍鹰盘旋。我置身于河槽岸边制高点,

羊群及远近景致尽收眼底。此时,我可以放心地读书了,于是选择一块比较平整、光滑的岩石,再将随身携带的一小块羊毛毡铺上——这样坐着松软、舒适,而且防潮。必要时,这块羊毛毡还可以遮雨,兼防雨水将书淋湿。话又说回来,如果天阴欲雨,则我断不会携书出牧。

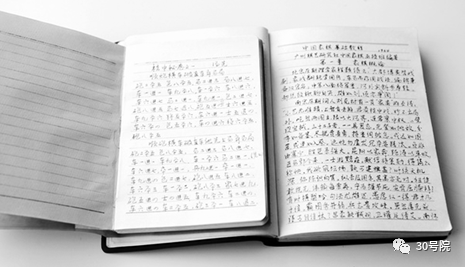

我用两天的时间将全书通读了一遍,如啜甘醪。雨后的河槽里,巴掌大的鲜蘑俯拾皆是,也顾不得摘採。掩卷沉思,我感到有必要将其中的某些精辟论述摘录下来,以便来日慢慢消化。那年月不似现如今有复印机可用,于是,白天阅读时,我用铅笔将闪光之处先行标出,夜晚,在昏暗如豆的煤油灯光下,再工整地抄录在笔记本上,日复一日,累积起来总有数十页之多。时至今日,这两个笔记本依然被我妥善地保存着。

如此阅读和学习的确显得匆促,有些内容根本来不及细细咀嚼,然而,我对象棋的理解和认识毕竟得到了某种程度的提高和升华,同时享受了阅读的快乐。这使我想起了瑞士现实主义作家凯勒一段诗一样的语言:“一本新书像一艘船,带领着我们从狭隘的地方,驶向无限广阔的生活海洋。”我并没有食言,最终将书如期归还,而且完好无损。

这段经历始终埋藏在我的记忆深处,直至2004年冬季淘得《中国象棋基础教程》,才又重新被呼唤出来。如今再翻阅这本书,感到已不仅仅是棋理与棋艺的阐发,其间又增添了更丰富、更曲折、更深刻、更值得回味的生活内涵。

说起我在乌兰察布草原上下棋的经历,不能不提到北京知青张立文。

1968年深秋,天津知青与北京知青先后到山达来大队插队。因为天津知青早到了20多天,所以被安顿在大队部,而迟到的北京知青则暂住大队部北面的空房。

所谓大队部,其实就是几间闲置的土坯房。平时那里空空荡荡,冷冷清清,只是在队干部们来开会议事时,才显得热闹起来。知青们的到来,自然为大队部增添了生气。

初始,大队并未安排知青们参加劳动,于是发生了天津知青自盖茅厕而被当地传为笑谈的草原轶事,姑且不表。一天下午,张立文见我与唐裕政在大队部下棋 ,便凑过来观战,最终坐下与我对弈。两人轮流执先,不想两战皆和。第二局我的子力略优(多一兵),和得有点冤枉。一旁观棋的唐裕政、孟繁瓒等人直个劲为我惋惜,但是又能怎样,这就是象棋。这是我与张立文的第一次较量。

交谈中得知,张立文曾经获得过北京市宣武区少年宫象棋比赛冠军,怪不得这么难对付。张立文身材高挑,小我几岁,对我十分客气;头脑机敏,口齿伶俐;棋风亦随其人,相当灵活,时有“嘎着”弈出。“兵者,诡道也”,因此无可厚非。不过我以为,归根结底,象棋对决是凭实力说话。只要我稳住劲,正常发挥,便不怕对方“掏坏”。

此后,天津知青分散到各畜群点学习放牧,接着又集体承包畜群,而北京知青则始终“固守”塔拉忽洞。在这种情况下,我与张文立甭说下棋,见面都难了。说实话,1971年春夏之交,天津知青与北京知青之间发生的那场木料纠纷,也使我对与张立文下棋有些心灰意懒了。

我与张立文的第二次较量是在1973年春季,一个风和日丽的上午。这次较量来得突然不说,还挺让我感动。那天我在达不素,恰好没出牧,正忙着洗衣服,做杂务。忽听门外伯儿哩狂吠不止,隔窗遥见一人沿着塔拉忽洞方向的土路走来,待近前一看,原来是张立文,真也久违了。

张立文甫进屋,尚未坐定,便开门见山地说,今天是专门来找我下棋的。闻听此言,我感到与张立文之间的距离一下子拉近了许多。人家是客,而且是步行十余里前来会我,其行可嘉,其情可感,我自应以礼相待。事后我还思忖,既然是专程前来,则必定预先打听过我近日是否在达不素。因此,张立文可谓有心,亦可谓诚心。

我自恃这两年翻阅过几本棋类书籍,特别是初涉“中炮对屏风马”的攻守战法,心里有些底数,加之与张立文有过一战,对张立文的棋路有所了解,因此除却临战前的兴奋,并不感到紧张。闲话少叙,我二人在炕桌上摆好棋子,便你来我往,战做一团。这天适同道高名湘亦在,一旁作壁上观。此番仍是轮流执先,结果一胜一负,又打成了平手。虽然这是双方都能够接受的结果,但是我仍不免感到遗憾。

时近中午,我和高名湘招待张立文吃了顿便饭。因为都是知青,都是“出门人”(当地老乡语),所以无须客气。临出门,张立文出乎意料地对我言道:“在山达来,也就咱哥俩是对手。”没想到张立文对我以哥们相称,而且似有惺惺相惜之意;没想到张立文如此争强好胜,而且直言不讳。依我之见,输赢固然重要,但是更重要的是须明白输在哪里,赢在哪里,如此方能有所提高,不断进步。

这是我与张立文在乌兰察布草原上的第二次较量,也是最后一次较量。此后,我与张立文再未见面,听说张立文后来回了北京。当年,

我与张立文是以棋会友,如果多交流,多切磋,则对彼此棋艺的提高大有裨益。

人海茫茫,人与人的结识实在是一种缘分。人生苦短,人与人的结识的确值得珍惜。如今,距我与张立文的第二次较量已经很多年了,不知张立文现在生活得怎样,还下棋否。我挺思念张立文,尤其渴望与之再进行第三次较量,相信张立文也一定会有此愿望。惟愿张立文能够读到我这段文字,惟愿我能够实现这一宿愿,梦一样的宿愿。

棋局不仅有棋道,还可以通过弈者所悟......

告别乌兰察布草原后,尽管学习和工作挤占了大部分时间,但是我始终没有忘记象棋,没有放弃自己的象棋爱好。

不论是回津探亲时,还是调津工作后,我总要抽空到胡同佐近公园走一走,看一看,因为那里有我少年时代的美好回忆,有我绵长棋缘的历史见证。

公园虽几经修葺,但是依旧留有当年的痕迹,最显眼的便是硕果仅存的几株老槐。其中最粗壮的一株,巍然屹立在公园中央地带,颇有王者风范。1984年盛夏,我情不自禁扶着这株老槐王摄影留念,因为树荫下曾经是我年少观棋的地方。

我发现,公园里的弈者逐年减少,这大约与周边居民点相继拆迁有关。我发现,当年的老年棋手已经极少露面,中年棋手已经两鬓斑白,少年棋手则渐至中年。这是自然规律,无法可想。然而古老的象棋还在,奥妙无穷的棋艺还在,并将继续流传,泽及后人。因此,我对象棋的未来充满信心,就像对人类的未来充满信心一样。

上世纪70年代末至90年代末,我有幸参加了几场比较正规的象棋赛(包括个人赛和团体赛),成绩也还不俗。应该承认,这与我昔日在乌兰察布草原上的“修行”有着直接的关系。

诚然,我的象棋生涯不仅是“过五关斩六将”,也有“走麦城”的时候。诸如,胜利的喜悦、失败的懊恼、得手的兴奋、失手的沮丧,我都体验过。要说也怪,有些重要比赛,怎么赢的,已然记不清了,怎么输的,倒是迄今难忘。其实我心里也明白,如果对弈双方均不出错,则这棋赛又该如何了结?

经过这些赛事的砥砺,以及情绪上的大起大落,我逐渐悟出攻与守、进与退、动与静、虚与实、急与缓、顺与逆、得与失、胜与负的转换变化,无不体现了对立统一的辩证法则,并且受到启发,逐渐学会了正确对待生活中的顺境与逆境。棋局可谓人生与世事的浓缩,故有“世事如棋”之说。棋局小世界,世界大棋局。撇开古今中外大小战事不谈,推而广之,商场的竞争、社稷的治理,乃至当今世界政治、经济、军事、外交格局之波诡云谲,瞬息万变,不都蕴含着棋理么?

弈者每走一步棋,必须预测对手可能的应着、棋局可能的变化。这叫计算,亦称算度。算度愈深,则胜率愈高。兵法故曰:“多算胜,少算不胜,而况于无算乎?由此观之,胜负见矣。”显而易见,其间可资借鉴的东西很多。

总之,棋局不仅有棋道,还可以通过弈者所悟,举一反三,融汇贯通到其他领域,使人视野开阔,胸襟豁然,助人领略生活真谛、人生哲理,进入一种大彻大悟、高深旷远的精神境界。因此,下棋不仅可以休闲放松,娱乐消遣,不仅可以运筹帷幄,竞巧斗智,还可以启迪人生,益人心智。我不能不钦佩先贤发明象棋、发展象棋的大智慧。

象棋赛竞技性颇强。在那些真砍实杀的较量中,来不得半点马虎,稍有不慎,则满盘皆输。尤其是初临大赛,缺乏实战经验,氛围紧张得简直让人喘不上气来——赛规无情,落子无悔,又有计时追迫,让我真切体会到心态变化对赛事的巨大影响。诸如,胆怯心虚、保守求稳、骄傲轻敌、急躁冒进等有害心态,关系到技战术的正常发挥,着实让我吃了苦头。准确地说,这些时候我往往不是输给了对手,而是首先输给了自己。由此可知,棋赛不但要比技战术,而且要比心态。为此,我有意识地加强了心态的调整和锻炼,注意了素养的培养和提高。我认识到,只要适度,则棋赛对自己的身心健康有益而无损。

在我的人生旅途中,象棋像不离不弃的挚友,已经伴随我走过很长的路,而且还将继续这样走下去。感念之余,我又颇觉惭愧:象棋给予我很多,而我却没能为象棋做些什么,于是记录下自己象棋生涯中的一些片断和零星感悟,聊表心意耳。

作者介绍:曹式哲,笔名沽上人、欣然、思樵。1947年11月28日出生,天津市人。1966年6月于天津市21中学高中毕业。1968年9月3日赴内蒙古自治区乌兰察布盟四子王旗查干敖包公社山达来大队插队。1974年9月至1977年7月在包头师专中文系读书。毕业后留校任教,讲师职称。后调入天津市古籍书店出版部从事编辑工作,任编辑室主任,副编审职称,后任经理助理兼办公室主任。中国现当代文学研究会会员、梁斌文学研究会第二届理事会理事、中国作家协会天津分会会员。历年发表文学评论、散文随笔、写作杂谈、作品赏析、影视评论、图书评论、编辑出版研究等,凡74篇近30万字。有部分作品获奖。

(责任 编辑 晓歌)