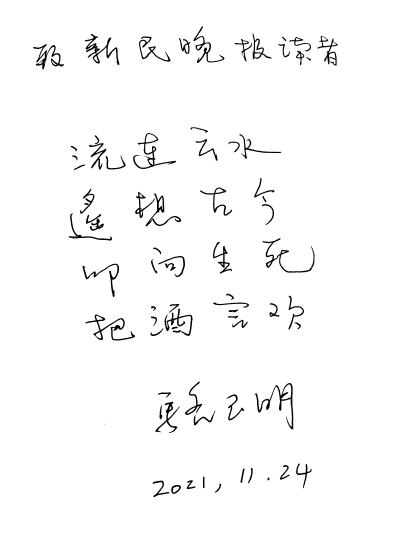

骆玉明 美丽古典中有中国人的生活哲学

来源:新民晚报网 作者:吴南瑶 时间:2021-12-15 点击:

◆吴南瑶

骆玉明,复旦名师,也是如今民间与B站上最受欢迎的中国古典文学宣讲人。从《诗经》《楚辞》、古典诗词鉴赏到《世说新语》《红楼梦》,因独特的视角、令人耳目一新的精彩观点,以及斐然的文采吸引了各种年龄、不同行业的听众。

在他的引领下,人们悠然游荡于中国古代经典文学的世界中,发现感悟着中国人最根本的生活哲学。骆玉明说,生命常常不是人自己能够把握和支配的东西,在“时运”所给定的范围,循着简单的善意,做自己能做的事情,无甚忧愤,无甚妄想。这种看似丰满实则极简的人生,最不是易得的状态。

1

在红楼一梦里看到无常之美

今年2月开始,骆玉明在《夜光杯》上开设了专栏“红楼札记”。隔周写一期,“一般总是凌晨三四点写完,再花两三个小时删到编辑规定的字数内,直到删无可删。”

骆玉明清楚地记得,第一次翻开“红楼”,是在小学五年级时,花了两天三夜,一口气读完。不同年龄读到的,是不一样的“红楼”,如今,骆玉明七十岁。骆玉明点评曹雪芹:一个作家,若没有对人、对世界至深的理解和一种非常热烈的感情,是写不出这样一部巨制的。他忠实于他自己,不为任何社会的意志、社会的力量、社会的道德而改变,忠实于他所认识的、所理解的那些女子。所以,辉煌到陨落,虚幻与现实,“红楼”中的浮华一梦依然是美的,因为曹雪芹在女性的身上看到希望。

曹雪芹写得细,骆玉明读得也细,以致让读者不时生出自己当年读的“是本假红楼”的感叹来。慢慢的,人们读出了骆氏说红楼的中心:“无常是美”。世界是不在把握之中的,一切美丽的东西都会消失。但也正是因为无常,美才格外动人、格外珍贵。

上世纪90年代,复旦中文系有两个才子众口相传,一个是教古代文学的骆玉明,一个是教现代文学的许道明。1994年,许道明在《夜光杯》发表的第一篇文章就是《我说骆玉明》。“他好棋,棋艺却并不老到,经常顾此失彼,又爱一意孤行,所以老是输棋。”“酒量的问题,他宣称‘无非一醉’,不服气酒量大的人。”“他懂得很杂,脑中所映现的影像也特别多,所以什么地方都要伸一笔杆进去。”……好朋友难道不就是那个可以正话反说地怼你一下的人嘛——老是输棋,“因为他实在心计难工,要盘算那些复杂的道道,总是不耐烦,吃亏是难免的。”学问很难说得清,“也确有资格自信。”“天南海北的学生说起这位老师,也都为听过他的课感到荣幸,说他有风格,有激情,有启导之力——只是太也不知节俭自身的精力。”字字句句,背后都是挚友才有的懂得。

如今,骆玉明依然清晰地记得,2005年许道明病中的最后一次探望。豁达智慧如骆玉明,也只说了一句:“勿要紧,会得好额。”许道明只答:“勿会得好额呀。”

送别挚友,送别生命中最重要的人,一次又一次,死神在骆玉明面前,抖开黑色的大袍,遮蔽日月,让天地一时无光。

有笑有泪,有阴晴,人来人往,只是日常。骆玉明说,我一辈子都很辛苦,人生的无可奈何见多了,真实的生活是不可能轻快的。从这一点上,骆玉明认同王国维对《红楼梦》的论述,生活中的苦痛来自于种种欲望,只有泯灭这些欲望,才可提升人的精神境界,上升到美的高度,而这个过程本身是一种美。而且我们相信,人在面对无常的时候,还是有力量的,因为人类是一种双重性的存在——它既是自然的一环,又是自身历史的创造者。

2

不要去凝视那些无望

骆玉明说自己最喜欢的一句七绝就是“葡萄美酒夜光杯”。酒筵上,甘醇的葡萄美酒盛满在珍贵的夜光杯之中,热烈的琵琶声声催促忘情的畅饮。请君不要笑话这在生死之间的纵放,古来出外打仗的能有几人返回家乡?“如此悲壮,贪生却并不怕死,很轻松地说着沉重的话题,这是我欣赏的人生态度。”

骆玉明说在读书的道路上,小学时代有一个破桌子是一个“重要条件”。那时,每天他都很早去教室,为的是确保那个台面有一条很宽的缝的桌子能放在自己的座位前,这样,就能保证他上课时可以“安全”地读自己的闲书。那时,中小学只上半天课,每天下午他就轮流去当年上海主要的五家旧书店看书,而从虹镇老街的家到最远的淮海西路店要走两个小时。父母识字都不多,带着六个孩子住在现在人不可想象的斗室里艰难度日,除了逢年过节,能够吃饱的日子屈指可数。初中读了一年半,“文革”来了。在荒诞的现实中,骆玉明带着感情更投入地阅读。“人会经历各种生命经验,高贵的,装腔作势的,平淡的,低贱的,生命体验会在阅读中碰撞,又无限扩展了生命的可能性。”

在考进复旦前,骆玉明在崇明新海农场待了六年多。没有经历正规和系统教育的好处是,“被漫无边际的无知和疑惑压迫着,必须尝试自己去探求,养成了独立思考的习惯,能够把完全看起来不相关的东西联系起来”。但毕竟,所有的广泛的阅读都没有确定的方向,所有的点不能构成完整的网。“如果不能进复旦,今天的我可能会开个小旧书店,在网上写些不痛不痒的文字吧”。

骆玉明说,生活中有很多不能克服的东西,比如家境贫寒、遭遇意外的不幸、过早直面生死等,但人不要去凝视那些无望,人所要做的,无非是不要把个人的痛苦放得太大,不要把自己看得太重。“我对世界不重要,世界对我也不重要。”这样,不会太痛苦,如果遇到狗屎运,也不过是狗屎运罢了。

1975年,复旦等少数高校招了一种特殊的研究生班,中文系的这个班,没读过高中的只有骆玉明一人,他说“那真是混乱中的侥幸”。但聊以自慰的是,在一般文史知识方面,骆玉明发现自己并不弱于大学本科毕业的同学和一些“文革”前留校的年轻教师。他说:“这个有根据的。”朱东润对这位弟子的评价是:“书还是读过一点的。”开始的导师是负责古典文学教研室的王运熙先生,每隔一段时间会找研究生交流。老先生的这种

谈话和指点不是严格的课程,但对骆玉明走上学术道路,仍是重要的开端。1977年骆玉明毕业后留校任教,朱东润先生要求他好好练字,“不然你的字怎么写到黑板上去呢?”骆玉明自创了用钢笔抄一本影印的宋刻本的习字法,后来的作业给朱先生看,先生说“可以了”。跟随朱东润先生读《诗经》时,先生指定了3本必读的本子:陈奂的《诗毛氏传疏》、王先谦的《诗三家义集疏》、朱熹的《诗集传》,此外还要兼顾其他。据说每次骆玉明去图书馆看书,场面都很壮观——他得将数种书在桌上摊开,铺满一桌,彼此对照着看。别人看书都坐着,他看书不但要站着,还得来回走动。1996年,骆玉明以后辈的身份,与章培恒先生合作出版《中国文学史》时,由于突破了长期流行的文学史模式,写得活泼、有趣,曾引起不小的轰动,被认为是一部从人性出发的文学史,是一部“拿着剑与扇子边舞边写的文学史”。

3

那些生而为人的责任和道义

在复旦,几代学生给了骆玉明“最有魏晋之风的教授”的名号。他给本科生开的《世说新语精读》风靡一时,课堂上,走廊里、地板上都坐满了人。晋人中,骆玉明喜欢陶渊明的人生态度,“天地长不没,山川无改时。草木得常理,霜露荣悴之”,把人生的无奈看得很透,但以一种既源于庄子又有具体生命实践内容的方式,同时还带着一种儒家的积极性,给予了生命新的解释:不要过度贪图享受,不要去追求荣誉,要顺势自然地生活,从耕作中感受生命的真实性。

和曾经跟随过的几位前辈学者相比,骆玉明说自己没什么专业,只是一个字面意义上的“读书人”,但内心始终对那一辈老师充满敬意和感情:“我知道他们总是守着什么,他们总是在想能为国家做什么。我们这些人也是有这样的念头,做一个读书人就要为国家守住一些东西,使她有更好的发展机会,这是我从我的老师们身上得到的最大启示。”

2021届复旦中文系毕业生欢送会上,骆玉明作为上海市教学名师、教师代表发言。他解释了善良、快乐、智慧和道义,“我就只能作这样几个词汇解释,拿来送给大家。祝愿大家以一种善良态度生活,拥有快乐,拥有智慧,并且始终执守道义。”这一年,和毕业生一起,骆玉明离开复旦校园,退休了。但他没有离开讲坛,他还不断试图将自己长期的深度性的研究,转化成通俗的浅近的读本,“在一个信息混杂的时代里,我想为年轻人提供一个可靠的知识系统,关系到对中国文化和历史的一种理解。”

骆玉明曾说自己只是个俗人,他年轻时写过一些现代诗,到了复旦后觉得幼稚,就全烧了。但后来人们还是不断被他日常充满哲思的句子吸引。他从来不是保守的人,但对于当下语言,特别是网络语言表达的“粗鄙、越来越不讲究”,还是充满了无奈和不甘。他坚持认为读古典文学、读古诗对改造语言是有意义的,由表及里,语言的优美与情感、人生态度的优美都有着层层递进的联系。

“社会是什么,社会为何是如此,历史是什么,历史为何是如此;我是什么,我为何会是如此?读着读着,渐渐就会觉得这些事情都想明白了。不过,想明白了,生命也过了一大半了。”大家说骆玉明深入浅出,他说:“可能是因为我想得深,想得透,又喜欢用简单的方式来讲清楚。”在中国文学的长河里,骆玉明最喜欢的是司马迁和鲁迅。前者叩问生死大义,生命空间无比开阔,后者则带给他很多共鸣与感动。

许多人的感觉,骆玉明本质上是一个诗人和哲学家,这也是听过课的人都会被他吸引的原因。常常开始几句还有些磕磕绊绊,可说着说着,他仿佛被赋予了魔力,带着所有的听者走进了宇宙的无垠,所有的古人都是他的朋友,和他一起指点人间百态:“没有任何东西能够证明人性本来是善的,人仍然要如此设定。这是因为,若非如此,人不能成为人。人是做了人,才去寻找希望的,而并非是有希望,才去做人的。”

骆玉明说,中国文化中有一种富有创造力的东西,一种激发人不断向前走的因素,让人活得开心而不是憋屈,传统中的这种力量最终和中国人走向现代的趋势是一致的,因而它是值得关注的。

责任编辑:日升

骆玉明,复旦名师,也是如今民间与B站上最受欢迎的中国古典文学宣讲人。从《诗经》《楚辞》、古典诗词鉴赏到《世说新语》《红楼梦》,因独特的视角、令人耳目一新的精彩观点,以及斐然的文采吸引了各种年龄、不同行业的听众。

在他的引领下,人们悠然游荡于中国古代经典文学的世界中,发现感悟着中国人最根本的生活哲学。骆玉明说,生命常常不是人自己能够把握和支配的东西,在“时运”所给定的范围,循着简单的善意,做自己能做的事情,无甚忧愤,无甚妄想。这种看似丰满实则极简的人生,最不是易得的状态。

1

在红楼一梦里看到无常之美

今年2月开始,骆玉明在《夜光杯》上开设了专栏“红楼札记”。隔周写一期,“一般总是凌晨三四点写完,再花两三个小时删到编辑规定的字数内,直到删无可删。”

骆玉明清楚地记得,第一次翻开“红楼”,是在小学五年级时,花了两天三夜,一口气读完。不同年龄读到的,是不一样的“红楼”,如今,骆玉明七十岁。骆玉明点评曹雪芹:一个作家,若没有对人、对世界至深的理解和一种非常热烈的感情,是写不出这样一部巨制的。他忠实于他自己,不为任何社会的意志、社会的力量、社会的道德而改变,忠实于他所认识的、所理解的那些女子。所以,辉煌到陨落,虚幻与现实,“红楼”中的浮华一梦依然是美的,因为曹雪芹在女性的身上看到希望。

曹雪芹写得细,骆玉明读得也细,以致让读者不时生出自己当年读的“是本假红楼”的感叹来。慢慢的,人们读出了骆氏说红楼的中心:“无常是美”。世界是不在把握之中的,一切美丽的东西都会消失。但也正是因为无常,美才格外动人、格外珍贵。

上世纪90年代,复旦中文系有两个才子众口相传,一个是教古代文学的骆玉明,一个是教现代文学的许道明。1994年,许道明在《夜光杯》发表的第一篇文章就是《我说骆玉明》。“他好棋,棋艺却并不老到,经常顾此失彼,又爱一意孤行,所以老是输棋。”“酒量的问题,他宣称‘无非一醉’,不服气酒量大的人。”“他懂得很杂,脑中所映现的影像也特别多,所以什么地方都要伸一笔杆进去。”……好朋友难道不就是那个可以正话反说地怼你一下的人嘛——老是输棋,“因为他实在心计难工,要盘算那些复杂的道道,总是不耐烦,吃亏是难免的。”学问很难说得清,“也确有资格自信。”“天南海北的学生说起这位老师,也都为听过他的课感到荣幸,说他有风格,有激情,有启导之力——只是太也不知节俭自身的精力。”字字句句,背后都是挚友才有的懂得。

如今,骆玉明依然清晰地记得,2005年许道明病中的最后一次探望。豁达智慧如骆玉明,也只说了一句:“勿要紧,会得好额。”许道明只答:“勿会得好额呀。”

送别挚友,送别生命中最重要的人,一次又一次,死神在骆玉明面前,抖开黑色的大袍,遮蔽日月,让天地一时无光。

有笑有泪,有阴晴,人来人往,只是日常。骆玉明说,我一辈子都很辛苦,人生的无可奈何见多了,真实的生活是不可能轻快的。从这一点上,骆玉明认同王国维对《红楼梦》的论述,生活中的苦痛来自于种种欲望,只有泯灭这些欲望,才可提升人的精神境界,上升到美的高度,而这个过程本身是一种美。而且我们相信,人在面对无常的时候,还是有力量的,因为人类是一种双重性的存在——它既是自然的一环,又是自身历史的创造者。

2

不要去凝视那些无望

骆玉明说自己最喜欢的一句七绝就是“葡萄美酒夜光杯”。酒筵上,甘醇的葡萄美酒盛满在珍贵的夜光杯之中,热烈的琵琶声声催促忘情的畅饮。请君不要笑话这在生死之间的纵放,古来出外打仗的能有几人返回家乡?“如此悲壮,贪生却并不怕死,很轻松地说着沉重的话题,这是我欣赏的人生态度。”

骆玉明说在读书的道路上,小学时代有一个破桌子是一个“重要条件”。那时,每天他都很早去教室,为的是确保那个台面有一条很宽的缝的桌子能放在自己的座位前,这样,就能保证他上课时可以“安全”地读自己的闲书。那时,中小学只上半天课,每天下午他就轮流去当年上海主要的五家旧书店看书,而从虹镇老街的家到最远的淮海西路店要走两个小时。父母识字都不多,带着六个孩子住在现在人不可想象的斗室里艰难度日,除了逢年过节,能够吃饱的日子屈指可数。初中读了一年半,“文革”来了。在荒诞的现实中,骆玉明带着感情更投入地阅读。“人会经历各种生命经验,高贵的,装腔作势的,平淡的,低贱的,生命体验会在阅读中碰撞,又无限扩展了生命的可能性。”

在考进复旦前,骆玉明在崇明新海农场待了六年多。没有经历正规和系统教育的好处是,“被漫无边际的无知和疑惑压迫着,必须尝试自己去探求,养成了独立思考的习惯,能够把完全看起来不相关的东西联系起来”。但毕竟,所有的广泛的阅读都没有确定的方向,所有的点不能构成完整的网。“如果不能进复旦,今天的我可能会开个小旧书店,在网上写些不痛不痒的文字吧”。

骆玉明说,生活中有很多不能克服的东西,比如家境贫寒、遭遇意外的不幸、过早直面生死等,但人不要去凝视那些无望,人所要做的,无非是不要把个人的痛苦放得太大,不要把自己看得太重。“我对世界不重要,世界对我也不重要。”这样,不会太痛苦,如果遇到狗屎运,也不过是狗屎运罢了。

1975年,复旦等少数高校招了一种特殊的研究生班,中文系的这个班,没读过高中的只有骆玉明一人,他说“那真是混乱中的侥幸”。但聊以自慰的是,在一般文史知识方面,骆玉明发现自己并不弱于大学本科毕业的同学和一些“文革”前留校的年轻教师。他说:“这个有根据的。”朱东润对这位弟子的评价是:“书还是读过一点的。”开始的导师是负责古典文学教研室的王运熙先生,每隔一段时间会找研究生交流。老先生的这种

谈话和指点不是严格的课程,但对骆玉明走上学术道路,仍是重要的开端。1977年骆玉明毕业后留校任教,朱东润先生要求他好好练字,“不然你的字怎么写到黑板上去呢?”骆玉明自创了用钢笔抄一本影印的宋刻本的习字法,后来的作业给朱先生看,先生说“可以了”。跟随朱东润先生读《诗经》时,先生指定了3本必读的本子:陈奂的《诗毛氏传疏》、王先谦的《诗三家义集疏》、朱熹的《诗集传》,此外还要兼顾其他。据说每次骆玉明去图书馆看书,场面都很壮观——他得将数种书在桌上摊开,铺满一桌,彼此对照着看。别人看书都坐着,他看书不但要站着,还得来回走动。1996年,骆玉明以后辈的身份,与章培恒先生合作出版《中国文学史》时,由于突破了长期流行的文学史模式,写得活泼、有趣,曾引起不小的轰动,被认为是一部从人性出发的文学史,是一部“拿着剑与扇子边舞边写的文学史”。

3

那些生而为人的责任和道义

在复旦,几代学生给了骆玉明“最有魏晋之风的教授”的名号。他给本科生开的《世说新语精读》风靡一时,课堂上,走廊里、地板上都坐满了人。晋人中,骆玉明喜欢陶渊明的人生态度,“天地长不没,山川无改时。草木得常理,霜露荣悴之”,把人生的无奈看得很透,但以一种既源于庄子又有具体生命实践内容的方式,同时还带着一种儒家的积极性,给予了生命新的解释:不要过度贪图享受,不要去追求荣誉,要顺势自然地生活,从耕作中感受生命的真实性。

和曾经跟随过的几位前辈学者相比,骆玉明说自己没什么专业,只是一个字面意义上的“读书人”,但内心始终对那一辈老师充满敬意和感情:“我知道他们总是守着什么,他们总是在想能为国家做什么。我们这些人也是有这样的念头,做一个读书人就要为国家守住一些东西,使她有更好的发展机会,这是我从我的老师们身上得到的最大启示。”

2021届复旦中文系毕业生欢送会上,骆玉明作为上海市教学名师、教师代表发言。他解释了善良、快乐、智慧和道义,“我就只能作这样几个词汇解释,拿来送给大家。祝愿大家以一种善良态度生活,拥有快乐,拥有智慧,并且始终执守道义。”这一年,和毕业生一起,骆玉明离开复旦校园,退休了。但他没有离开讲坛,他还不断试图将自己长期的深度性的研究,转化成通俗的浅近的读本,“在一个信息混杂的时代里,我想为年轻人提供一个可靠的知识系统,关系到对中国文化和历史的一种理解。”

骆玉明曾说自己只是个俗人,他年轻时写过一些现代诗,到了复旦后觉得幼稚,就全烧了。但后来人们还是不断被他日常充满哲思的句子吸引。他从来不是保守的人,但对于当下语言,特别是网络语言表达的“粗鄙、越来越不讲究”,还是充满了无奈和不甘。他坚持认为读古典文学、读古诗对改造语言是有意义的,由表及里,语言的优美与情感、人生态度的优美都有着层层递进的联系。

“社会是什么,社会为何是如此,历史是什么,历史为何是如此;我是什么,我为何会是如此?读着读着,渐渐就会觉得这些事情都想明白了。不过,想明白了,生命也过了一大半了。”大家说骆玉明深入浅出,他说:“可能是因为我想得深,想得透,又喜欢用简单的方式来讲清楚。”在中国文学的长河里,骆玉明最喜欢的是司马迁和鲁迅。前者叩问生死大义,生命空间无比开阔,后者则带给他很多共鸣与感动。

许多人的感觉,骆玉明本质上是一个诗人和哲学家,这也是听过课的人都会被他吸引的原因。常常开始几句还有些磕磕绊绊,可说着说着,他仿佛被赋予了魔力,带着所有的听者走进了宇宙的无垠,所有的古人都是他的朋友,和他一起指点人间百态:“没有任何东西能够证明人性本来是善的,人仍然要如此设定。这是因为,若非如此,人不能成为人。人是做了人,才去寻找希望的,而并非是有希望,才去做人的。”

骆玉明说,中国文化中有一种富有创造力的东西,一种激发人不断向前走的因素,让人活得开心而不是憋屈,传统中的这种力量最终和中国人走向现代的趋势是一致的,因而它是值得关注的。

责任编辑:日升