母 亲 的 回 忆

来源:原创 作者:万曼影 时间:2015-12-22 点击:

1994年8月13日,一个布满阴霾的日子。

这天中午饭后,我在走廊通风口放上一把躺椅,想打个瞌睡。母亲病重住院已八个月,近日病情恶化,正在抢救,我们几个子女日夜守护在病榻旁,一连几天没睡过囫囵觉了。这天排到我夜班,所以想抓紧时间休息一下。正迷迷糊糊睡去,忽听电话铃声大作。“该不是医院打来电话?”心里这么想着,可眼皮就象灌了铅,又重又涩,怎么也睁不开,任谁去接吧。不一会儿,东风把我推醒,一脸的悲戚:

“刚才医院来电话,妈妈去世了!”

“……?!”我一下跳起来,睡意全无。第一个感觉是头脑一片空白。母亲,母亲,生我养我的母亲,您就这样去了?!虽然在这八个月的时间里,因多次抢救,医生在与家属谈话时早已暗示了这一点,我们也表示过有这个思想准备,可当这一刻到来时,我还是不能接受。我冲进小房间,扑倒在写字台上,大放悲声。哭着哭着,我忽然想到:我这是怎么了?母亲还等着我呢。这样一想,脑子渐渐清晰,考虑起下一步该做什么来。回到大房间,我给父母的老战友周斯明伯伯打电话,报告母亲去世的消息。当听到周伯伯妻子周克俭阿姨那亲切的声音时,我的眼泪止不住地流下来。挂掉电话,我登上自行车,以最快速度向医院冲去。一路上红灯闪烁,耳边风声呼呼,我心里只有一个念头:快!快点见到妈妈。

冲进病房,死一般的寂静向我扑来。还是那熟悉的房间,八个月中,我在这里度过了多少个日日夜夜,一切摆设依旧,可是,却没有了母亲那沉重的喘息声。只见她静静地躺着,曾经那么富有生气的脸上没有了表情。护工王阿姨红着眼圈告诉我,母亲是2点15分停止呼吸的,姐姐出去吃饭刚走一会儿,母亲去世时身边没人。我顾不得悲伤,盘算着:现在是13点10分,心脏停止跳动后,人的体温要下降,等冷了,衣服就不好穿了。我赶紧拨通了妈妈的老战友戴诗瑞阿姨家的电话,她说要陪我去买寿衣。我又一次冲进炎炎烈日之中。

当我提着一大包衣服回到病房时,姐姐已经在为母亲揩洗了。周阿姨刚赶到,正坐在椅子上休息。我连忙和姐姐一起为母亲穿衣服。在与死神搏斗了八个多月之后,母亲耗尽了最后的力气,身体显得那么单薄、瘦弱。我抚摸着母亲那尚温热的身体,想到那里曾孕育过我们姐弟四人的生命,而现在正渐渐变冷,眼泪一串串地滴落下来,周阿姨在一旁用手巾为我揩去。

穿好衣服,我俩又为母亲梳理好头发。一切料理停当,坐下来,等着弟弟。刚才医院已经打过好几个电话了,说他在工地上。护士长非常体谅我们,破例让遗体继续停放在病房内。七点多钟,弟弟风尘仆仆地赶到了,说他先到家忙着找衣服,“可是好衣服一件也没有!”当看到我们已经为母亲穿戴一新时,弟弟点点头,然后扑上前去,把脸贴在母亲额头上,深情地叫着:“妈妈!妈妈!”

车来了,我们小心地把母亲抬上去,跟着电梯到了地下室,把母亲送进了太平间。曾经是母亲教导队战士的周阿姨轻轻地呼唤着:“教导员,慢慢走!”

一道铁门落下,把我们和母亲隔在了两个世界。

以后的几天,如打仗般紧张:布置灵堂,通知亲友,接待一批批前来吊唁的人们,和财经大学的领导商量有关事项,撰写母亲生平事迹,起草答词,酝酿挽联,订购花篮、花圈……。一个星期内,我只睡了不到20小时,我惊异自己何以有那样的精力,居然没有倒下。

8月22日,母亲的遗体告别仪式在龙华大厅内举行。与会者近300人,有母亲在四明山打游击时生死与共的老战友,有解放后母亲在教育部门工作多年的同事,有她在各条战线工作的学生,不少人专程从外地赶来,他们从四面八方聚到这里,为的是最后看一眼母亲,向她道别。会开得庄严而隆重,气氛热烈而悲壮。大家事后都说,与母亲那轰轰烈烈的一生很相适应,对死者、对生者,都是一个安慰。我从来不相信天公能使六月飘雪的神话,但那天的情形着实叫我诧异:头天后半夜雨还哗哗下个不停,天一亮竟出了太阳。整个上午晴空万里,因地上的水汽未完全散去,所以是今年夏季少见的凉爽天气。告别仪式结束,我们送走所有宾朋,最后一批离开殡仪馆。刚到家,还未坐定,大雨便倾盆而下。我惊叹老天爷的绝妙安排,莫不是苍天也在哭我母亲?!

几天后,我们领回了母亲的骨灰。按规定,母亲的骨灰盒安放在龙华烈士陵园的革命干部骨灰堂。财大党委派出了组织部长、老干部处处长等参加了安放仪式。古朴的骨灰盒上,覆盖着鲜艳的党旗,这是母亲生前的心愿,也是她一生的追求。母亲若有灵,当会含笑九泉。

母亲离去已整整两个月了。有人说,死对死者是一种解脱,对于生者,尤其是照顾亲人而精疲力尽的子女,也是一种解脱。可对我却不是。两个月来,母亲的音容笑貌无时无刻不在脑海中浮现,从儿时到现在的一些记忆,此刻显得那么清晰。于是,我要写,把它永远地保留下来,用文字,而不仅仅用记忆。

妈妈的裙子

小时候,我从没见妈妈穿过裙子,再热的夏天,也是一条长裤。爸爸给妈妈买了一套全毛西装套裙,豆沙色,既高雅又端庄。我想妈妈穿了一定好看,可妈妈还是不穿。后来国庆十周年大庆,妈妈要上观礼台,才穿了一次。回到家,马上又把它放起来,从此再没拿出来过。

那个年代,穿裙子的人很多,也不会受到“资产阶级生活方式”的批判,可妈妈为什么就是不穿呢?是她不怕热,还是不爱美呢?我实在纳闷,有一次忍不住问了妈妈。妈妈那明亮的眼睛一下子黯淡了,她慢慢地撩起裤腿,呀!两条腿上,坑坑洼洼的,满是疤痕。妈妈叹了口气,向我讲起了心酸的往事。

妈妈小时候,一家四口,外公聪明能干,外婆勤劳节俭,还有一个弟弟,长得活泼可爱,生活虽不富裕,倒也其乐融融。不想10岁那年,一场大病夺去了舅舅和外公的生命,从此家道中落,剩下孤儿寡母相依为命,日子的艰难可想而知。妈妈辍了学,在家种田。才十几岁的女孩子,整天水里来泥里去,加上蚊叮虫咬,腿上长满泡,一抓就破,黄水流到哪烂到哪,到了晚上,更是疼得钻心。家里穷,看不起医生,外婆只好到庙里求一把香灰敷在妈妈的腿上。穷人的命就像野草的根一样顽强,后来妈妈的病好了,就留下这满腿的疮疤。

穷人为什么穷?富人为什么富?世道为什么这么不公平?妈妈想不通。村里有一个小学教员,妈妈常向他借些书,晚上偷偷地看。那些书里,她最喜欢写秋瑾的书,也最崇拜她,一心想着有朝一日成为秋瑾那样的救国女英雄。后来,妈妈听说附近有个抗日政工队,专收女青年,就去报名参加。那是一个国民党办的抗日组织,里面有不少有钱人家的小姐,她们娇滴滴的,妈妈跟他们合不来。而妈妈土里土气,又犟头倔脑,国民党教官也看不顺眼,不久就以精简为名,把妈妈等一批人开除了。

妈妈在政工队不过几个月时间,她的表现已引起了一个女教官名叫黄慧基的注意。当时是第二次国共合作,共产党员可以个人身份参加国民党的组织,黄教官就是这样一位共产党员。妈妈回家后不久,黄教官就来看妈妈。那天,妈妈正在田里干活,裤腿卷得高高的,两手两脚都是泥,见了黄教官,又惊又喜,不知所措。黄教官不像其他教官,她一点架子也没有,亲热地拉起妈妈的手进屋坐下,谈了很久。以后黄教官又来过好几次,每次都带来书给妈妈看。妈妈渐渐懂得:共产党才是真心抗日的,要救国,只有参加共产党。后来黄慧基成了妈妈的入党介绍人。从此,妈妈投身于抗日,参加了新四军,用她那满是疤痕的双腿走上了革命道路。

听了妈妈的故事,我唏嘘不已。我明白了妈妈不穿裙子的原因,并写过一首题为“疮疤”的诗。妈妈的那套裙装,一直锁在箱底。因我和姐姐中学未毕业就下了乡,一去就是好多年,所以也一直没有机会给我们穿。直到粉碎“四人帮”后,我考上大学,妈妈才把它拿出来给我。我长得比妈妈高大,那裙装不合身,我就把它拆了,改成一件上衣,一直穿到大学毕业。

妈妈的文具盒

记得小时候,妈妈的包里有一个文具盒,里面放着铅笔、橡皮、刀片,二块三角板,还有一个长着两根细长腿能画圆圈的东西,和一块弯弯曲曲的板,我们就叫不出名字了。妈妈告诉我们,这叫圆规,那叫曲线板。我们很喜爱妈妈的那些文具,用来画各种各样的图形,还爱看妈妈用它们做作业。那时候我不明白:小孩子才上学呢,妈妈年龄都那么大了,怎么还读书呢?

后来稍大些,我们才知道:妈妈原来读书成绩很好,经常考第一名。后来舅舅幼年夭折、外公壮年早逝,家境陷入贫寒。好不容易读到小学毕业,外婆再也供不起妈妈读书了。那年,校长的女儿进县城考中学,要妈妈去陪考。结果,校长的女儿落了榜,妈妈却考中了。发榜时,她向外婆要二块钱交学费,外婆的脸立刻就沉下来了:家里穷得叮当响,你还要读书?!妈妈跟外婆争起来,外婆气得骂妈妈是“科场鬼”,还操起一条板凳,差点砸到妈妈的腿。

从此妈妈辍了学,在家帮外婆干活,但她心里多么盼望有朝一日能再跨进学校的大门。后来,妈妈参加了革命,跟着队伍南征北战,直到解放。转业时,部队首长征求妈妈的意向时,妈妈毫不犹豫地表示,愿意到教育部门。就这样,脱下军装的妈妈,跨进了中科院、财经学院的大门,圆了少年时代的梦。

整天和知识分子打交道,妈妈深感自己的知识不够,就向领导提出不脱产学习。于是,就有了那个文具盒。那时,她已有了我们姐弟三个,后来又怀上了我们的小弟弟,平时,组织部长的工作又很繁重,就在那样困难的条件下,她仍然坚持不懈地学习。修完了初中,又紧接着修中国人大速成班的课程。妈妈读书很投入,我们虽然年纪小,不懂,但从妈妈的作业本也能看到妈妈是个好学生。我们从妈妈口中知道了“几何”、“代数”,也从妈妈那里听到许多如“概率论”、“微积分”这样的新名词。妈妈这种孜孜不倦的学习精神,一直持续到她离休以后。由于白内障,妈妈的视力已降到只有0.1,但还是戴着老花镜,用放大镜吃力地阅读中央文件和各种学习资料。在整理妈妈的遗物时,我们看到一本又一本抄写得工工整整的笔记,眼泪就止不住地流出来。妈妈,您的学习精神,深深地影响了子女。我们姐弟从小就热爱学习,用功读书,成绩都是名列前茅。妈妈利用在学校工作的便利条件,每星期从图书馆借回一大摞一大摞的书给我们看(这也是妈妈一生中所做的唯一“利用职权”的事),引导我们扩大视野,拓宽知识面。无论是她开刀住院,还是疗养期间,每次给我们来信,总不忘询问学习情况,使我们丝毫不敢懈怠。下乡后,妈妈很少给我寄吃的用的,但对我索取学习资料的要求,却从来有求必应。粉碎“四人帮”后,科学的春天来到了,妈妈给我寄来一套《青年自学丛书》。我就是靠着这套书,硬是从“力的三要素”一点一点啃起,最终以优异成绩考取了上海交通大学。接到录取通知的那天晚上,我激动得夜不能寐,辗转难眠,这里面固然有我自己的刻苦努力,但也是和妈妈的严格要求分不开的。就这样,我们姐弟四人,没有一个依仗父母的地位和权势拉关系、开后门,而全都凭着自己的真才实学,进了高等学府。

妈妈的客人

那是在我大学三年级的时候。一个星期天,我回到家中,见有两个客人。从妈妈对他们的亲热劲,就知道是多年不见的老熟人。看长相,像是姐妹俩,姐姐沉默寡言,妹妹则很健谈。听他们交谈一会儿,我才知道,原来是以前妈妈房东的女儿。

妈妈刚参加革命时,担任党的地下交通员。她把情报卷进香烟里,送到接头地点。通过敌人的岗哨时,日本鬼子荷枪实弹,挨个检查.旁边的那条大狼狗像它的主子一样凶恶,虎视眈眈地瞅着过往行人,看到谁稍有异样,便会“呜——”地一声扑上去,把他咬个皮开肉绽,鲜血淋漓。但妈妈沉着镇静,神色自若,敌人于是就不来怀疑这个卖香烟的小姑娘,因此每次妈妈都能顺利通过敌人的岗哨,把情报送上山。后来,组织上又派妈妈去做民运工作。每到一个村子,先物色一家可靠的村民住下,然后慢慢熟悉情况,发展党员,再成立农会、妇救会、儿童团,建立起抗日民主政权。这在当时叫“开辟村子”。妈妈的群众关系很好,每到一处,都能很快把工作开展起来。

在一次执行任务时,妈妈被一支汪伪军队逮捕了,一个叫谢海东的叛徒出卖了她。他指证在山上曾见过妈妈。此人原是三五支队的通信员,后来经不住艰苦斗争的考验,一次作战时被俘,就投了敌。妈妈一口咬定自己是去卖香烟的,不晓得什么叫三五支队。敌人见问不出什么,便把妈妈关押起来,准备第二天过堂。天亮后,房东大妈来了,身后还跟着村长和好多村民。大妈认妈妈是她的“外甥女”,是来走亲戚的,村长又“证明”了她说的是实情,可由全村人作保。敌人本来就证据不足,又见这么多人保释,就把妈妈放了。就这样,妈妈凭着自己的机智,和与群众的鱼水之情,脱离了魔掌。

这件事,我听妈妈讲起过。文化大革命时,妈妈为这次被捕吃足了苦头。造反派企图把妈妈打成“叛徒”,妈妈多次写材料说明当时的经过,我还帮妈妈誊写过。后来,组织上作了甄别,认定妈妈“在被捕期间无失节、变节行为,保持了一个共产党员的气节”。我一直对那位冒着杀头危险把妈妈保出来的房东大妈怀有深深的敬意。眼前这对姐妹是不是那位大妈的女儿,我不得知,因为妈妈的房东有好多。但这并不影响我对她们谈话的兴趣。那位妹妹兴致勃勃地回忆当年的情形:姐姐当上了儿童团,她因不够年龄,被“排斥”在外,“我不服气,看着他们‘一、二、一’地操练,眼红得很,回家扛了把条帚柄,也跟在他们的后边踏步踏……”

随着她的话语,我眼前展现出一幅如火如荼的抗日画面,那是在妈妈带领下,一个又一个村子的民运工作轰轰烈烈地开展着。我忽然产生了一个念头:利用大学里最后的一个暑假去四明山,到妈妈曾经工作过的地方走一遍,找到当年的房东大妈、村长等还健在的人们,听他们讲述妈妈当年的故事,然后为妈妈写一篇回忆录。我把这想法告诉了妈妈,妈妈摇了摇头说:“别去了吧,我又不是什么大人物,还写回忆录,影响不好。”于是我就没去。现在想起来,感到深深的遗憾!

妈妈,您现在离我们远去了,您虽然临走时没有给我们留下一句话,但我们知道你要说些什么;您虽然没有给我们留下什么遗产,但却给了我们取之不尽的精神财富,使我们受益无穷。您的气质、品格已深深溶入我们的血脉之中。我们姐弟几人,目前在教育、经济和工业基建等各条战线上均各有所为,我们的下一代也都在茁壮成长,这是最能告慰于母亲的。

全文完 写于1994年10月,改于2015年12月

万曼影的母亲和父亲

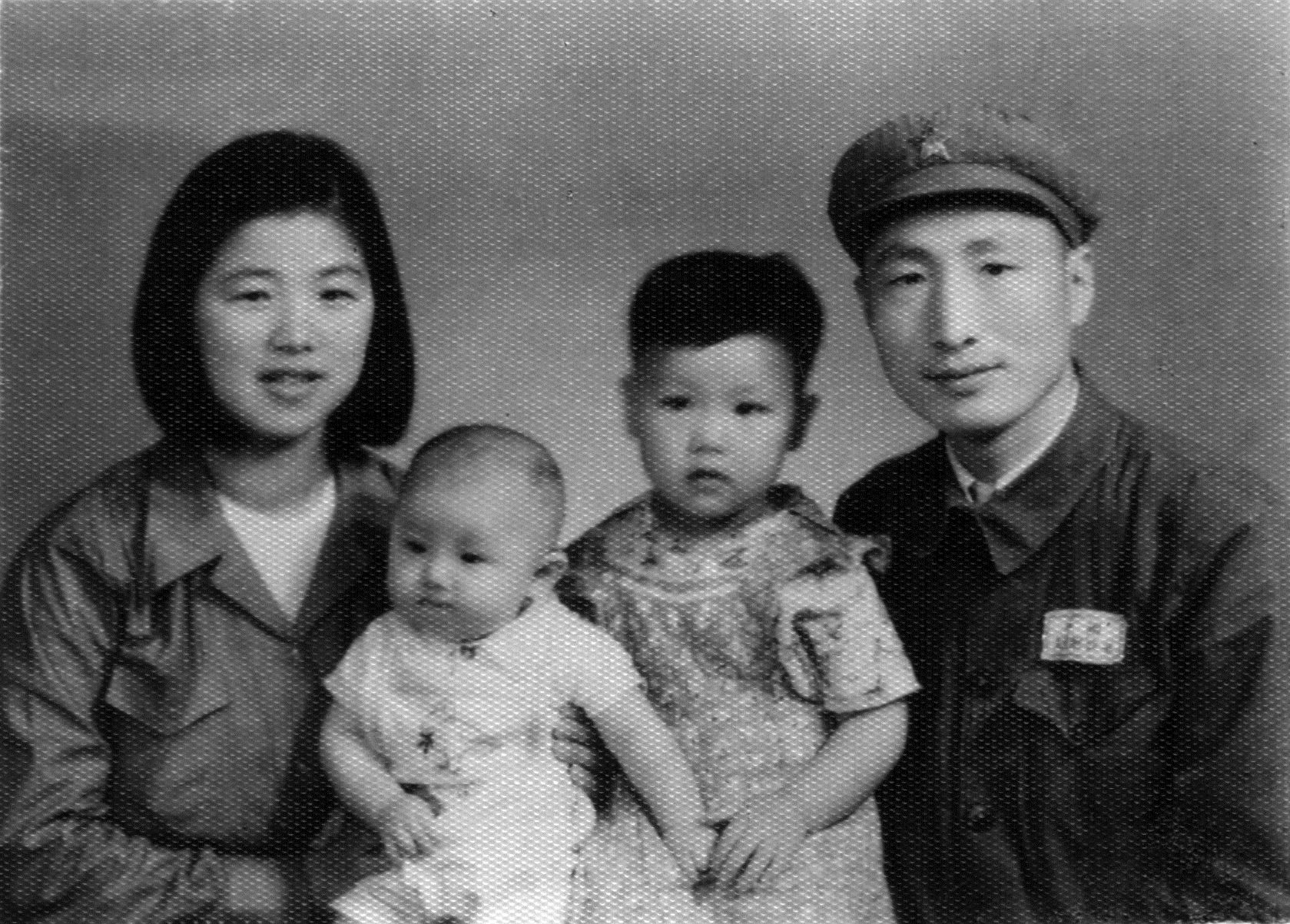

万曼影和父母、姐姐全家照

万曼影在纪念馆

父亲金丹