在西双版纳的密林里

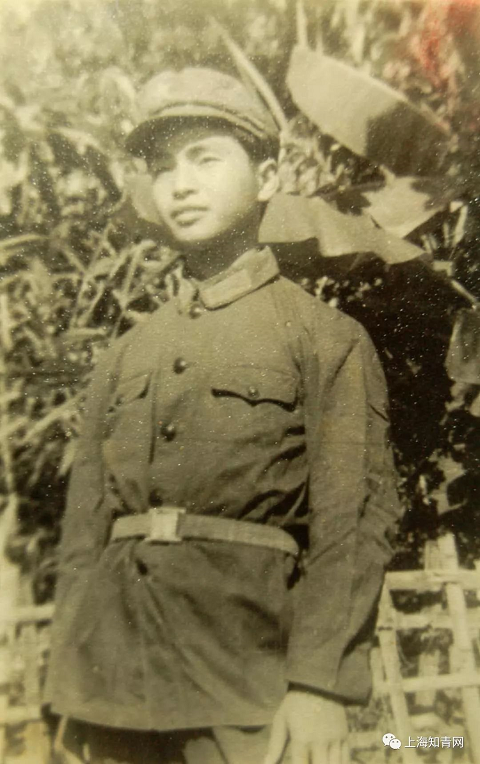

(作者当年照片)

时间真快,转眼就半个世纪了。

五十年前,到云南西双版纳上山下乡的历历往事,仿佛仍在眼前。

我是一九七0年四月到云南生产建设兵团的。兵团的前身是国营农场,主要是种植橡胶。

知青在版纳,劳动很辛苦,主要是开荒,挖梯田,种植橡胶树。雨季要在雨中劳动,男孩女孩一样,身上没有一根干纱。旱季又酷热难当,身上晒起泡是常有的事。住的茅草房,竹篱笆为墙,四处见亮,茅草为顶,可见天光。吃的也很艰苦,喝"玻璃汤”是常有的事,"玻璃汤"是米汤加盐巴和葱花做的汤,常常是整个连队的唯一主菜。

生活很苦。但西双版纳的自然环境,人文环境却吸引着这些年青人。西双版纳是一个植物王国,环境和植被与内地截然不同。少数民族的人文风俗,又和汉族的文化习俗各不相同。对男孩子最有吸引力的,还是那些会时时碰到的野生动物。冒险、新奇、刺激,打到猎物,还有肉吃。

由于橡胶的种植,砍伐了相当数量的原始森林和次森林,缩小了野生动物的领地。但由于成片橡胶树的种植,要防止病虫害的传播,早期的胶林,都留有隔离林区,留有相当面积的原始森林。这些森林都成了野生动物集中的领地。其中几次与野生动物的“不期而遇”,酷似“惊险大片”,至今历历在目。

几个回合 制服蟒蛇。

记得那是到版纳的第一个雨季。我所在的景洪农场九分场七连离打洛缅甸边境仅28公里,从景洪到打洛的公路,穿过生产队的驻地。

一天傍晚,我在宿舍洗衣服。一个叫阿朱的昆明知青,神色慌张地说:“公路上横着一条蛇”!原来他们晚饭后散步,在公路上看到一样东西横着。黄昏时分,开始以为是倒下的树,走近一看在动,才发现是蛇或蟒之类,于是慌忙地跑回来叫人。

听到这一情况,几个上海、昆明知青和几个老工人,立即带上一只狗跑过去。可是跑到半路,那只同去的狗夹着尾巴往回跑,一个老工人说,我们不能追,追上去有危险。这时才理解,从小就唱的歌词:"帝国主义夹着尾巴逃跑了"是什么意思。老工人说,上山打猎,狗逃你也逃,准没错。

对付这样的蟒蛇,我们的狗不行,且没有经验。于是商量,还是请傣族老乡帮助。一方面安排人把那片地区看起来,防止蛇跑掉。

傣族老乡来了。他们十来个人,分三拨。一是引导两条猎犬,吸引蟒蛇的注意力。猎犬狂吠,蟒蛇慌张应对。二是两三个老乡,用一根大姆指粗的树藤,套住蟒蛇的尾巴,倒拖蟒,使蟒的腹部离开地面,使其失去爬行能力。第三组人则拿着土枪对蟒蛇的七寸抵近射击,由于老乡的土枪是散弹枪,他们轮流开了几枪,才制服了蟒蛇。

大家围上去一看,大吃一惊。蟒蛇通体绿色,粗二十多公分,长七八公尺。连老乡都说,没见过这么大的家伙!

是夜,大伙七手八脚把蟒蛇吊在操场蓝球架上,准备第二天再处理。

和傣族老乡商定,他们要蛇胆和蛇皮,我们要蛇肉。第二天,全队饱餐了一顿蛇肉。在剖开蟒蛇时,发现其腹中还有一只未消化完的麂子。老乡说,要不是蟒蛇腹中有麂子,蟒蛇会很灵活,咋晚的捕猎将十分危险。

对这样的经历,实在是终身难忘。

半夜惊叫 与蛇同眠

一九七0年前后,大批各地知青来到版纳农场,为安置这些知青,农场新建了大量新的连队,先到达的知青修路、平地、盖房子。每到旱季都会组织胶林开垦大会战。这样持续推进,胶林不断地向大山深处延伸。

九分场二队是个新连队,他们的橡胶林就是大会战搞出来的。几百人集中在山上,就地埋灶,就地宿营。用茅草和芭蕉叶搭个棚。地上铺上茅草,搞个大通铺,男的睡一边,女的睡一边,中间用芭蕉叶隔开。

一次,白天干了一天活的人们,都累得不想动,天一黑,大家就早早的睡了。半夜时,几亇女生突然惊叫起来:“有蛇钻进了被窝里!”与蛇同眠,多可怕的事,于是整个草棚的人都起来抓蛇。

折腾了半夜,蛇没抓到。胆大的继续睡,胆小的不敢再睡了。有的女孩吓得哭泣起来,在一旁坐着等天亮。

第二天,为了防止蛇的侵扰,在宿营区的周围清理出隔离带,並撒上六六粉(杀虫的农药)。尽管采取了措施,但收效甚微,蛇还是时不时的来光顾。

对蛇,知青们开始是害怕至极,时间长了,也就不怎么害怕了,反而对它有了几分“喜欢”。工地上只要发現蛇,大家都会停下手中的活,男女老少齐上阵,将其打死或捉住。因为蛇肉鲜美,抓到蛇就意味着大家可以美餐一顿了。

战金钱豹 血的代价

雨季的一天,七连一位来自云南墨江的老职工,在山上一水潭边看到有麂子、野猪的脚印,于是就放了一只夹子。

在西双版纳打猎用夹子,需用一根一米多长的铁链栓着,另一头则栓着一根一米多长的木棍。然后将夹子、铁链、木棍埋在土里,最后要撒上杂草、枯叶作伪装。不将铁链固定死,是因为动物的性子很刚烈,一旦给夹子夹住,在挣脱的过程中,会挣断一条脚而逃走。这样做,一旦夹到,动物不致于弃脚而逃。在森林里,被夹住的动物走不快,走不远,会留下声音和痕迹。

第二天,这位老职工一清早就上山去看,是否夹到猎物,如果没有夹到动物,要及时撤掉,怕白天夹到人。??结果他发现夹子没了,寻着拖痕找去,又听到夹子的声音?,正当他低头寻找痕迹时。一只藏在草丛中的金钱豹扑了过来,他用手一档,手掌即被豹子咬穿,咬出一个大洞,鲜血直流。这时他才看清,豹子被夹住右前爪。旋即他马上跑回连队叫人。

这是一个星期天,早上大部份人还懒在床上。听到外面的喊叫声,出来又看到那只被豹子咬穿的血手,弄清是怎么回事。连队当即组织了十多人,拿着枪和扇刀上了山(扇刀类似柴刀,但装着一米多长木柄,当地人称之扇刀,砍草用)。我斗胆也参加了这个行列。

在山上我们找到了那个放夹子的水潭,顺着豹子行走向痕迹,一路追踪。有打猎经验的,走在前面,我走在队伍最后。大家成一字队形魚贯向前走。版纳山上的草长得十分叹茂盛,飞机草可以长到两层楼那么高,茅草可以长到两米多高。实际我们是踏着野猪等动物踏出的路在走,是在草窝里钻行,草窝里的路弯延曲折,后面的人看不到前面的人。

翻过一个山头,听到了豹子在前面走的声音,豹子的爪子上那个夹子会叮珰作响。听到声音,大家紧张了起来。跟着声音走了四、五百米,这时声音没有了,我们继续向前走。豹子突然从侧面扑了出来,扑中了走在队伍中间的排长李桂荣,豹子用爪子把李排长的脸皮,从眼晴下面到下颌,直接抓了下来。旁边的一位墨江职工乘势用扇刀,在豹子的前胯砍了一刀。豹子发出惨烈的吼叫。这时,连长大叫,快闪开,不要开枪。因大家围了上去,怕开枪误伤自已人。豹子在惨叫,人们马上后退,与豹子保持了距离。受伤的豹子躺着,吼叫着。排长受伤了,一面让人护送他下山,一面继续对付豹子。我们带了一支枪,是武装连借来的汉阳造(是一种很老旧的步枪,汉阳兵工厂造)。草丛里的豹子,要走得很近才能见到。于是远远的对着豹子方向开枪,可是枪就是打不响。此时一个退伍兵小马,将自已的鞋子脱下,挂在枪栓上。真奇怪,槍居然打响了。于是把枪里的五发子弹都打了出去。事后发现子弹一发未中。后来我问退伍兵,为什么枪栓上要挂鞋,他说豹子的邪气大,枪镇住了,挂鞋是压邪的。后来我想主要是汉阳制太老,撞针不管用了,或者是弹药底火太陈旧了。

当时豹子和人,形成了对峙,豹子不会动,只会吼叫。子弹打完了,人也不敢贸然向前。这样对峙了近两小时,慢慢地,豹子不动也不叫了。但是仍怕它没死,于是砍了一根近十公尺长的竹子,用竹子捅豹子,看他会不会动。确定其确实死了才靠前。

打豹子,我们伤了两个人,代价惨重。事后总结,是我们太冒失,缺少经验。在追踪猎物,没有声音时,是最危险的时刻,千万要谨慎地搞清情况。

多年后,我返回过版纳,见过两个伤者。一个手畸型了,一个眼晴无大碍,但脸上留下了疤痕。

我在想,我一生中知道害怕,知道什么是恐惧,是从参与这件事开始的。

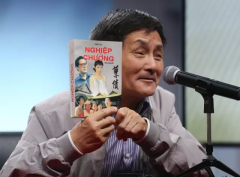

作者近照

作者简历:肖建安,男,1953年11月17日出生,中共党员,博士。

1970年4月下乡到云南景洪农场,历任工人、分场政治处宣传干事、农场政治处宣传干事。

1979年1月调回上海工作,历任企业宣传干事、组织干事、组织科长、工会主席、总经理兼党委书记等职。

2000年1月至今,任上海厂长经理人才有限公司董事长、总经理。

社会职务:全国人力资源服务协会高级人才寻访专业委员会主任,上海上市公司协会副会长,上海人力资源服务协会副会长。

主要作品:《猎头公司的管理和运作》、《中国新动力》。