连载:黎河拾沉【2017版】(4)

来源:龙马精神 作者:陈伦修 时间:2018-06-08 点击:

15、知青集体

我们插队的九源村不知为什么会同时吸引了那么多的男女知青。在我们上海知青到达之前,已经有一批黎川当地的女知青先于我们在九源生产队落户了。她们是杨桂香、李丽芝、涂素霞和鲁燕。前三人都是自己插队的,只有鲁燕是随父母一起来九源的。鲁燕的父母鲁湘生和鲁北霞都姓鲁,带着鲁燕、鲁刚、鲁平和鲁兰一起从南昌下放到黎川的。他俩是我们大队的“五.七大军”的连长,在他们的庇护下,我们黎川和上海的知识青年自然而然的形成了一个集体。二鲁也像关心自己的孩子一样关心着身边的知青。由于二鲁的存在,他们用他们的年龄和说话的权利,为我们在九源赢得了更多的利益,使得十几个知青男女不至于在村上受到不平等的待遇。

六九年的秋天,下乡还不到半年,顾秀娟突然接到家中来信,要她回家一次。数十天后,顾秀娟要回来了。当时黎川往返上海是十分不方便的,必须从上海坐火车光泽后再转汽车。黎川往返光泽的班车每天只有一趟,所以必须在光泽住上一晚。为了使顾秀娟顺利的回到九源,鲁北霞主动提出让我和她一起到到光泽接顾秀娟回黎川。顾秀娟下了火车,老鲁又提行李又拿包裹,通过她在光泽的熟人为我们安排食宿,俨然是一个母亲到车站接自己的孩子。在后来的艰难岁月中,我们和老鲁一家结下了深厚的友情。只可惜鲁湘生在调回县城不久生病不起,英年早逝了。

2005年,我们要回黎川的消息,通过鲁燕告诉了远在深圳鲁平处的鲁北霞,老人不顾旅途劳顿,千里迢迢的赶来看望卅多年前朝夕相处的孩子们。杨桂香、涂素霞也都从百忙中抽时间来和我们相聚,鲁燕忙着张罗着我们一行人的接待。

我们在当年回村必经的路口安放了一块硕大的石头,上面镌刻着“青春永驻”几个大字,落款就是当年九源村里的知青的名字。望着老鲁的一头白发,我们从心里感谢她老人家当年为我们所做的一切,也衷心祝她健康、长寿,晚年幸福。进村的路上,我们站在高高的“石子岭”上,看着我们修的路、我们种的树和我们留下的脚印,卅多年前的一个英姿风发的知青集体,再次呈现在面前。

让山谷的风,再一次吹动我们澎湃的心。

“青春啊青春,美丽的时光……”。

前排左二为队长尧木生

16、队长-饶木生

饶木生是九源生产队的队长。三十来岁,可看上去好像有五十多岁了。矮矮的个子,黑黑的脸。在我们落户九源的最初几年里,我很少看到他的脸上有笑容,即使男女社员们在田里劳动休息间隙打情骂俏时,饶木生也只是在一边抽着烟看过而已。也许因为是队长,需要摆出一副威严。全村人的吃喝拉撒,大情小事,(除了生孩子)都由他在操着心。饶木生对我们这些学生根本不肖一顾,甚至还常常出些题目为难一下我们。可是不到两年工夫,我们凭着上海学生特有的接受能力,让这个骄横的队长不得不对我们刮目相看。

插秧是男人的必须活,在一块不规则的梯田里把秧插成一条直线,不是一天两天可以炼就的。一些学不会的男人已干了许多年了,还只能干“打边”。我和小猫仔细的琢摸那些老把式们的每个动作要领次,力求与他们的节奏合拍。一次,饶木生紧追着我俩,又超过了我们,就这样我们插的一片秧被他围在了中间。这样的难堪一直要等禾苗长高了才没人再提。

次年春天插秧时,我们已在老农们的逼迫下已经可以单独领头了。一次,为了让饶木生看看我们的插秧水平,我在路口的一块不大的田里独自一人插秧。很快一块田插完了,横看是一条条线;直看也是一条条直线。当这些老农们经过时,他们发现这块田是一个上海学生插的秧,一个个赞口不绝。饶木生虽然嘴上没说,可从他的脸上看得出一些赞许。我听见他指着几个干了不少年农活的青年骂道“洽了(吃了)去死,还不如人家上海佬”。那年夏天插二季稻时,我和小猫出气的日子到了。一天,不知为什么饶木生与我和小猫在同一块梯田相遇,我们俩很快形成默契,一前一后把他夹在中间,成功的完成了一次“反围剿”。饶木生被我俩围在中间,哭笑不得,只好一屁股坐到田埂上抽起烟来。

有一年秋天,队里收番薯。从番薯地到队里的仓库大约有一里地的样子,一担番薯仔约有两百来斤,我心里憋着劲要跟这位队长比试比试。乘着自己年轻有力,我有意挑担走在饶木生后面,步步紧追不放。终于,饶木生在走了一半时让开了路,坐在扁担上又抽起了烟。我不知从哪里来的劲,一路小跑到仓库。我知道这次又从气势上赢了。

村里装电灯那年,面对全村各家各户的电灯灯头、开关控制线路的安装,一个农民毕竟无法独立完成。饶木生终于主动提出让我来完成全村的架线任务,给我打起了下手来。从此以后,饶木生再也不像以前那样横着眼看我了。

不管怎么说,饶木生对我们这些知识青年还是比较好的,前年回黎川九源时,大家还特意看望了这位已近古稀的老队长。奇怪的是他依然是那样不苟言笑,闷头抽着烟。

“多少次回回头看看走过的路,

你站在小河旁”

你站在小河旁”

17、“小芳”

“村里有个姑娘叫小芳,长得可爱又大方,一双美丽的大眼睛,辫子细又长…….”自从李春波的这首歌在人们传唱那天起,和叶辛的一部叫“孽债”的电视剧播放后,就不断的会有人问我,在江西黎川有没有“小芳”,有没有“孽债”。

芦家村里女孩子不多,我们到村里落户时,大妞和国华也就十来岁的样子。大妞和国华的父母都让她们管我们叫小猫叔,蒋胖叔,大陈叔和小陈叔,管女生叫大姑姑和小姑姑。犹如一家人一般。

大妞长着一张小圆脸,国华长得更俊俏些,嘴边还生着一颗美人痣。两人都十分讨人喜欢。农村的女孩一般不念书,从懂事起就开始帮着家里做家务和放牛。她俩待我们都很好,常常会在放牛时从山上摘来许多野果子送给我们吃。周围的山上长着一种叫“荷栗”的灌木,每年秋天都会结出如手指末大小的小栗子来。每次,两个小女孩都会送上一碗让我们品尝。她们的父母做了好吃的,也会让她们送来我们的厨房。

随着我们四个男生的不断有人上调到工厂或县城,她们和我接触得更多了起来。不论家中杀了猪还是宰了狗,大妞总会拖上我到她家中吃肉喝酒,和她父亲划上几拳。端午节我们从来不裹粽子,国华的奶奶总会让孙女把热腾腾的粽子送到我的饭桌上。

就这样我们也看着她们一天天长大,一眨眼的工夫,两人都已经长成大人。在我面前整天晃动的已不再是两个放牛娃,而是两个婷婷玉立的青春少女了。农村的女孩一到当嫁的年龄就会有人来做媒论嫁。不久,大妞嫁到了邻县南城;国华嫁到了隔壁的村里。我对这两个农家小女并不存在什么非份之念,但她们的出嫁离开还是使我感到一点失落。虽然我不用像歌中唱的那样“谢谢你给我的爱”,但是我还是要从心里谢谢她们陪我一起度过的那些孤独的年代。

2005年的春天,我们当年插队的上海知青重返芦家时,都希望大妞和国华能和我们再团聚一次。但她们因为家务缠身,还是没能和我们见面。按时间推算她们都应该是奶奶辈的了,不见面也好,就让当年的小女孩停留在回忆之中吧。

也许她们就是我记忆中的“小芳”。

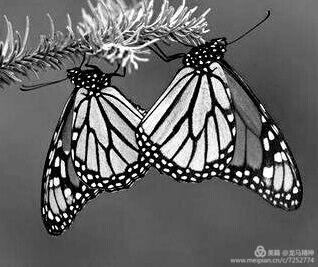

化蝶

18、“性”的教育

当花季的少男少女们还在期盼着升上更高一个年级,就可以上那神秘的"生理卫生"课,了解男人和女人的时候,一场突如其来的风暴席卷了中国大地,继而是这场风暴的延伸-上山下乡。

知青中的很多人是在广阔天地里,无师自通的完成了"性"的初级教育。

更加的无遮无盖,更加的通俗易懂。"性"知识也成了"接受贫下中农再教育"的一部分。

春天,万物生机。除了漫山遍野的山花自然授粉,知青们一眼可以看见的"性"就是田间的蛙类的交配。黎川山间的梯田里生长着一种牛蛙,当地的人都把它叫做"泥囵"。水田里偶尔可以看到两只泥囵叠在一起欢叫着;山耪盛开着血红的杜鹃;溪水淙淙的跳跃;成双的燕子在忙碌的衔泥筑巢;远处灶烟袅绕,好一幅点春图啊。

我情不自禁的问老俵,那青蛙为什么摞在了一起?

"哈哈,哈哈,上海佬真是当大(黎川的俚语,傻瓜的意思)。它们在打花呢!"

"什么叫打花?"我又问。

"哈哈,哈哈,•••••••"又引来了老俵们的哄堂大笑。这也是我第一次知道了动物之间的"性事"。

在那个年代谈论"性",被认为是与革命背道而驰。但是,"性"又无所不在。

春天里农村的动物们,除了泥囵在水田间努力的交配,牛啊,猪啊,鸡啊,鸭啊,凡是有生命的动物都在忙碌的"性"着,连黄鳝也在为䌓衍而自我变性。

在九源村,常常可以看见一位老人,一早赶着一头猪出去 ,直到下午才见老人和猪都气喘吁吁的回来。原来这是老农赶着头公猪,去为邻村的母猪交配接种呢。老俵们告诉我,这头公猪吃香得很呢!不仅母猪的主人家要让赶猪的猪倌好吃好喝,那头公猪完成了它的"性"事,也要吃上些加了鸡蛋的饲料再走。母猪得到了这样一次"性的交配",不久就会受孕生仔。当然,主人家也会因卖猪仔而获得些收入。在农村,猪唯一享有"性"权力的只有公猪和母猪。为了获取更多的猪肉,其余的猪在出生不久就被 阉割而失去性功能。

鸡、鸭也是如此,一般老俵们会在成群的鸡鸭中保留一两只公鸡公鸭不做阉割,以备留种。其余的在它们性成熟之前就已成"太监"了。村中随处可以看到公鸡、公鸭们妻妾成群的展示着淫威。

如果说猪的"性"是由人来主宰的话,那么,狗的性自由是最开放的。村子里每家每户都会养上一两条狗,可以说村子里狗们的"纤花"(黎川对狗性交配的叫法),几乎无时不在进行。直到今天,我还是觉得"纤花"的叫法形象、文明和富有特色。我们知青在村里,常看到两只狗屁股对屁股的长时间的相持着,一方前行,另一方虽然十分不情愿,却依旧不弃不离地倒行逆施跟随着,它们在完成属于自己的"性"。据说,那一刻任何力量都无法阻止,甚至人可以用竹杆在两只狗的性器下穿过扛着走。虽然充满着野性、充满着暴露,全然目空一切,却是那样的恩爱和享受。一群狗仔队就在这样的"纤花"时刻孕育而成。当年,在我们这些清心寡欲的知青看来,这样的"纤花",无疑是一道美丽的风景。

一墙之隔的是壮实如牛的老俵-木根和他美丽贤惠的妻子。他们晩上唯一可以的娱乐就是那床第间的"性"。自我插队进村,到我返城回家,整整十年间,我无法想象他们夫妻生活是怎样的欢愉自乐,怎样的翻云覆雨。但我只记得,我告别黎川的那天,他那已经变得不再年轻的妻子,怀中吃奶的伢仔是他们的第十二个孩子。

过年回家在一位知青阿哥的家中关紧了门窗,就着一台老唱机,偷偷地听完了小提琴协奏曲《梁祝》。知青阿哥又从头至尾把“梁祝”讲了一遍。"草儿青青花盛开,两只蝴蝶双双来……"当音乐再次响起,我的心中纯时充满了莫名的惆怅。我不知道我是在期盼"小九妹"的到来?还是等待"旧时友"的降临?

春潮在心中涌动

在农村与"性"有关的语言几乎是从白天到黑夜无处不在,简单到只用一个字表示动作,也有加入了对象,用五个字。无论是在田里干活还是在山上修路,男人睡在一个大工棚里,没有娱乐、没有广播,大伙一会轮流的讲黄故事,一个个听得津津有味。还有人不断发问"那后来呢?后来怎么样?"可见与性有关的说书,比"老三篇"更吸引人。也许是讲故事的人太有水平,也许是故事情节太过于逼真,至今我还记得一个"和尚与香客少妇偷情"的故事,完全不亚于当下的大片。

有哪位当年的知青敢说,没有接受过贫下中农的性教育?

文化生活的缺乏,滿目滿耳性知识的普级,自我本身一天天的成熟,知青们也到了渴望谈婚论嫁的年龄。于是,与村里的小芳偷尝禁果,又私定终身的有之;知青间同住屋檐下,生米成饭的有之;为求生存,含泪屈嫁村上小伙的有之……。

我自己十分庆幸在黎川农村的十年,没有被"性"所诱惑,轻易尝试与村里的小芳演绎小河边上的故事;更没有去实践那习以为常的人性的本能,以至于孽债难还。一切儿女情长的缠绵,一切男女肉欲的放纵,都将成为远走高飞的羁绊。

“因为爱情怎么会有沧桑 ,

所以我们还是年轻的模样•••••••"。

歌中所唱的"爱情",听来是那么的委婉动听,可在农村,爱情也许可以有,但更直接的确是人与人之间的物质交换和男女之间肉体的"性"。

"风之柔,山知道;

溪之美,魚知道••••••。"

知青的青春岁月已经过去,爱和性却依然在延续,并永恒。

(未完待续)