美国90后女孩:寻访中国知青"赤脚医生"

来源:中国梦知青情 作者:安娜 时间:2018-03-26 点击:

编者按:一个正在读大学三年级的美国90后女孩,把目光投向中国上世纪60至70年代的知青运动,并专注于知青中的一群人:赤脚医生。在她这篇长达18万字、题目为《文革中的知青赤脚医生》的学术论文里,共收录了23位知青“赤脚医生”的访谈记录以及大量的历史照片。最近,这位名叫安娜的美国90后女孩将自己的论文郑重地寄给新三届公号,希望对那一段重要的历史以及一个国家最广袤乡村至今仍未解决的卫生医疗体系的重建,继续给予更深刻地人文关注。我们摘录序言中的部分内容。

安娜

安娜 (AnnaQuian),1993年生于美国德克萨斯州理察逊市,美国杜克大学脑神经学和东亚研究双学位荣誉毕业生,现就读美国杜克大学研究生院。

原题

文革中的知青赤脚医生

作者 安娜(Anna Quian)

翻译 金朝

作为一个重要的历史时期,从1966年开始到1976年结束的无产阶级文化大革命,对于这段历史的评价其意识形态犹如一条双曲线,褒贬不一,但是,历史学家对其间出现的赤脚医生现象,尽管有些争议的论点,大多数却给与了比较正面的评价。

虽然这段历史已经过去了近50年,但目前研究领域对赤脚医生的文献非常缺失,特别是在西方,有关此类的研究少之又少。在参考有限的有关赤脚医生的文献基础上,在本文中,我较多的采用了2014年夏季我到中国对知青赤脚医生的口头采访记录,凭借他们对历史的亲身回顾进行研究分析,通过他们拥有知青和赤脚医生双重身份的特别体验,体会他们当年接受生活挑战。无论他们对当时中国农村的医疗是否有真正的推进作用,但知青赤脚医生的出现,绝对是文化大革命的“新生事物”,是一个特殊现象,这一点是谁也无法否认的。

与北京知青座谈

赤脚医生曾一直被认为是一个文革的符号,中国有一部叫《春苗》的电影,场景是在1965年中国南方的乡下,一个年轻的女孩在稻田里插秧,她那张被太阳晒得黝黑而憔悴的脸庞,却是一脸笑容,边唱边干活。从她那比旁人慢而生疏的动作可以看出她不是这里真正的壮劳力。

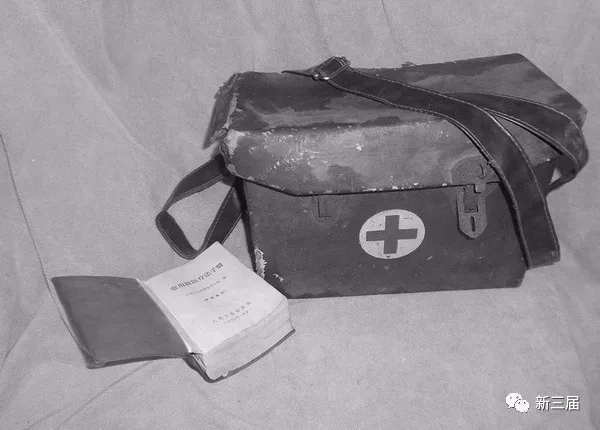

突然传来大喊声:快来帮忙,脚被扎破了。这个女孩立刻冲向田头,奔向那个带有红十字的棕色药箱。她也是光着脚,和所有农民一样没有穿鞋,她提起药箱朝病人跑去。大家都称她为“医生”,这也许就是“赤脚医生”的由来。官方把这叫做“半农半医”,也就是一半是农民,一半是医生。

从目前的历史资料上看,赤脚医生对中国的乡村医疗起到了推进作用。在1970年代初的鼎盛时期,世界卫生组织还向其他不发达国家和地区推荐了中国赤脚医生的形象。在那个时期,西方社会对中国的正面称赞是极为罕见的。

有关赤脚医生的研究很奇缺。探讨知青赤脚医生的复杂性,为我们展示了一个非正常类职业在非正常时期的特殊层面。

1965年6月, 毛泽东对中国卫生部发表指示,强烈要求“把医疗卫生工作的重点放到农村去”,这正是文革即将开始的时候,也是文革的点火索之一。

于是各地医疗部门设立了许多农民卫生培训班,参加培训班的学历门坎很低,初中毕业的农民即可。除学历外,还需有良好的家庭政治背景并由公社推荐。后来这些人被称为“赤脚医生”。

我采访发现,当知青到了农村以后,大多数赤脚医生都是由他们承担了。知青背后真正的目的是政府要解决城市大量的剩余劳动力的问题。我利用2014年暑假到中国许多省份口头访谈了那些曾经的知青赤脚医生。我是通过网上或他们所在的主要省份和城市的知青联谊会联系上的,他们大部分已过花甲之年,这些面对面的访谈是他们同意并录音录像的,他们的热情坦诚令我非常感动,也十分感谢他们能直率地与我这样一个90后青年人分享那段人生经历,使我受益匪浅。

他们知道我当时只是一个美国杜克大学三年级的本科生,中文不是我的母语,所以他们非常照顾我的语言能力,尽可能清晰地讲述。

北京、上海、山东的知青们为我的访谈专门组织了座谈会。半个世纪过去了,这些知青赤脚医生们聚在一起,共同回忆。作为一个倾听者,他们的叙述令我感动并沉思。 我见到北京知青社团负责人时,他很吃惊一个年轻的外国人会对他们的历史感兴趣。

赤脚医生干了一天农活后,半夜还要出急诊,第二天还要照常下地干活。一位刘姓赤脚医生讲到,她常常要独自一人走夜路翻山越岭去看病。她浑身紧张害怕,因为要随时面对狼和蛇的攻击,就在50年后的今天,她依然难以想象,当时一个16岁的小女生是怎么熬过来的。

知青赤脚医生在救治老乡的过程中,做了大量的医疗卫生普及工作,对当时缺医少药的中国农村而言,其深远的意义远远超出他们的想象,贡献是不容抹杀的。

毛泽东曾批示:“赤脚医生就是好”,从此赤脚医生由此开始走红全国。

赤脚医生有的甚至被称作“神医”。如从北京清华附中到延安地区插队成为赤脚医生的孙立哲,曾在窑洞中为数万名农民诊治病患,做了上千例的手术,不但被当地农民尊为神医,而且被毛泽东钦点为全国知青先进典型。他们扮演着农民、医生和红色传教士的多重角色。

北京的刘姓知青讲她插队当赤脚医生还是一个16岁的女孩时,是怎样在夜里翻山越岭去给农民看病,那种辛苦和恐惧。可最后她的话震惊了我,她说当病人要谢她的时候,她却说:“不要谢我,要谢就谢毛主席!这一切都是他给的。”

在黑龙江建设兵团做赤脚医生的赵先生,算是幸运的一个,他有三个月的培训,但他说,:“我们什么都不会。一次给孩子打针,孩子不停地扭动,结果针断在他屁股里,不得不开刀取出”,没有周密的医疗培训,他们不得不在病人身上练手艺,但当地又没有更好的选择。

许多赤脚医生是因为救愈当地无法解决问题而成名的,渐渐地被承认,被信任。他们通过关系,利用回城探亲的机会去医院实习,或想办法弄到医疗手册来学习。

由于成本的问题,绝大部分赤脚医生被鼓励采用中医药治疗农民。赤脚医生大多数都应用针灸和草药,作为主要的治疗手段。西药主要是防御疫苗和消炎药。一些没用草药的地方多半是因为那里没有,像沙漠或草原地区。我访谈的知青赤脚医生中就有一位从没有使用过西药,因为她所在的地方离县医院很近,她只需看一些小病,一些酸痛和中暑之类,用针灸,拔罐,刮痧和草药就可以应付了。

Foucault把家庭治疗,即病人在家里得到治疗并有亲人在身边,作为医疗乌邦托的理想状态。法国人直到现在,也没有实现这个理想的医疗状态,但当年的中国赤脚医生却做到了把疾病控制在农民家里,并得到他们家人的帮助。

做过赤脚医生的知青在回忆中体现出来的幸福感和满足感,远远超过了其它生活方面的痛苦。

上海知青赤脚医生麦先生,在新疆农垦建设兵团,因为没有电,曾不得不在煤油灯下做手术,他只有在医院6个月的医疗知识培训,就必须独立做阑尾切除和胃切除手术。对于当年一个赤脚医生来说,6个月的培训已经算是很久了,许多甚至是零经验。这在西方国家是不可思议的。

北京知青翁女士下乡到延安,她常常让病人躺在自己的床上看病:“那是无法想象的脏,我床上到处都是跳蚤。”我访谈的赤脚医生很确信地告诉我,他们多少都有会做一些消毒措施,但他们也说,有时候条件所逼,有一些赤脚医生根本没有任何消毒措施。对于今天而言,那简直太可怕了。比如,用同一根针头给全村孩子打防疫针。

消毒最基本的是煮开的水,但有的地方严重缺水,连用水洗脸都是很奢侈的事情。被要求去接生去救人的时候,他们根本无法拒绝,只有去尽自己所能。

他们必须勇敢必须诊断治疗,即使在不确定的情况下,也必须想办法做出基本正确的判断。如果病人被治愈或恢复了,就归功于赤脚医生的医术,如果没有治好病人,老乡们也会归罪于卫生条件太差或是他们的命不好。

病菌的传染只是危险之一,知青赤脚医生还要常常翻山越岭,在漆黑的夜里去看病。刘女士回忆,她在看病的路上经常会遇到狼和蛇。而在内蒙古草原上的冷先生,则要在零下几十度气温下迎着刺骨的寒风走几天几夜,遇到狼是家常便饭。

令人惊讶的是他们治病的成功率。有的接生过几百个孩子,几乎没有任何事故,孙立哲为老乡做过XX次手术,基本没有失手的。张女士和赵先生曾在一个地方做赤脚医生,他们曾诊治了一个脑瘫并长期卧床的孩子,大医院的医生已经放弃了治疗,但他们则坚持每天都去给她针灸按摩,最后,这个孩子竟可以下床走几步路了,而且还能认出这两位赤脚医生。

曾在美国FDA做科学家的翁女士提供了这样一个理论:在那个时候,中国农村的疾病要比今天简单得多。

中国的宣传中讲到赤脚医生是如何不顾个人安危,为农村的医疗事业做出了巨大的贡献等等。西方媒体曾大肆批评过这种宣传,认为是不符实际的喧染,经过访谈,我发现有一些还真不是夸张的编造。

冷先生在内蒙古“插队”20年,当年赤脚医生在他那个牧区绝对是个苦差事。他是我访谈的人中“上山下乡”最久的,他后来一生都从事医生这个职业。

赤脚医生实际上是冒着医疗风险来服务于百姓的。

不管他们来自哪里后来又走了怎样的人生道路,但有一点是共同的,那就是他们乐于助人的精神,或是说在需要帮助的时候,他们没有也不愿说一个不字。因此,他们成为知青中的亮点人物代表,被农民接纳并受到尊敬。

无论是知青赤脚医生还是普通的知青,他们都应该得到历史学家的正视,他们的经历应该让当代中国青年乃至世界了解。目前关于研究赤脚医生当年对中国社会所尽的责任以及他们所起作用的研究文章是非常匮乏的,这篇论文希望在西方世界能起到一个抛砖引玉的作用。

最后,我衷心地表达我对于他们的敬意和感谢,他们的经历让我看到了另一种人生和历史。赤脚医生可以说填补了世界医疗历史的一个空白,不管最后史学家们如何定义这群人和这段历史,最重要的是他们用青春实现了一个做人的最基本理念,就是尽最大的努力去帮助他人。

本文作者安娜2015年4月完稿于美国北卡罗来纳州杜莱姆市

原论文题目:BarefootDoctors of the Cultural Revolution:

Examining EducatedYouth Experiences of Politicization and Remembrance

Anna Quian

Duke University

Durham, NorthCarolina, USA