饺子里的年轮

来源:凡夫夕拾 作者:费凡平 时间:2025-04-10 点击:

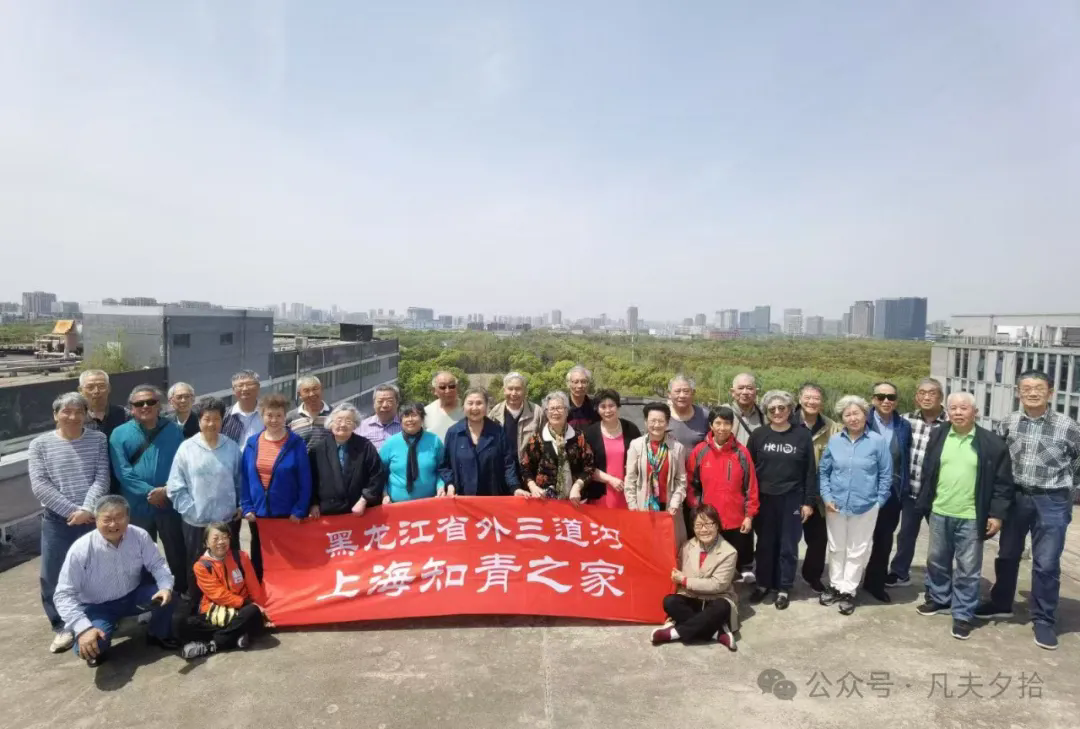

4月7日,我们在瑷珲外三道沟张刚大哥“高博特”松江厂区的五楼又一次相聚。

瑷珲老知青相聚,没有包馄饨,却像北方人一样自己动手包起了饺子。

四月清晨的薄雾漫过厂区铁门时,我望见五楼窗口浮动着星星点点的白。那是早到的老知青们在抖落面袋,纷纷扬扬的面粉落进晨光里,恍惚间像极了当年瑷珲开春时漫天的柳絮。

乒乓桌案板上腾起的面粉在朝阳里浮沉,电磁炉烧着煮饺子开水,恍惚间,我又见着北大荒的土灶。

夏萍的布围裙上沾着面粉,褶皱的手掌正揉搓着雪白的面团,倒像是要把五十五载春秋都揉进这绵软的面筋里。

在面杖滚动的声响里,我听见二十岁的自己在问:“包饺子的面要和到啥时候才够三光?”而今答案早已刻进掌心交错的纹路里,那些被锄头、镰刀磨出的沟壑,此刻正温柔地陷进柔软的面团。

外三道沟的知青的手个个依然灵活,面杖滚动的节奏竟与当年生产队里垫钐刀的韵律暗合。买来的青鱼熏鱼像极了马哈鱼,在搪瓷盆里泛着琥珀光,这让我想起七五年开江时,老乡用桦树皮裹着刚捕的鱼来知青点,灶膛里的柴火噼啪爆响,鱼汤在铁锅里咕嘟着,氤氲的蒸汽模糊了每个人思乡的眉眼。

煮饺子的白雾漫上来时,不知谁忽然哼起了东北小调。几十双手不约而同地跟着打拍子,面杖敲击案板的脆响惊飞了窗外的麻雀。张大哥端起摆满饺子的盆子,那些鼓胀的月牙儿饺子卧在硕大的塑料盘上,多像当年我们别在棉袄第二颗纽扣的毛主席像章。

那年,除夕,雪下得又大又紧,我们十几个没有回家的上海知青围在炕上学包饺子。面皮擀得歪歪扭扭,肉馅里掺着酸菜,油灯把我们的影子投在结霜的窗纸上,和着远处零星的鞭炮声,倒像是幅冻僵了的水墨画。

鞭炮响了,我们喝着烈酒,吃着饺子,却怎么也高兴不起来,最后一个个眼眶湿润了……

‘ ’不一会,热气腾腾,饺子端上来了,烈性白酒也倒上了。

张刚大哥举着倒满“格瓦斯”的茶杯说:“今天是我们下乡到瑷珲外三道沟插队五十五周年的日子,请勿相忘,吃饺子吧!”

桌上瓷碗里卧着的饺子晶莹透亮,能看清里头碧绿的韭菜,像透过冰层望见黑土地下萌动的春芽。

干杯!吃饺子!太熟悉的场景,多少年过去了,依稀就在眼前!

4月7日!这是我无法忘记的日子!

五十五年,我们这些只有十六岁的花季少年,从上海来到了黑龙江边陲瑷珲开始插队落户。这天,天色已黑,我们几百人坐着同一趟火车来的上海知青,在公社大院就此各自坐着各大队来接我们的马车一路颠簸到了我插队的松树沟。

这天晚上,我在松树沟知青食堂吃的就是猪肉酸菜饺子。

北方人喜欢吃饺子,饺子,意味着待客之道!饥肠辘辘,第一次吃饺子,味道还可以,饺子,就此刻在了我这个南方人味蕾的记忆里。

“整五十五年咯。”不知谁轻轻叹道。瓷勺碰着碗沿的叮当声里,我咬开半个饺子,猪肉韭菜的香味混着面粉的麦甜,竟尝出黑土地里大豆秸秆燃烧的气息。对面的老兄低头抹眼睛,他面前的热气正蜿蜒爬上眼镜片,凝成一道蜿蜒的黑龙江。

“面要三醒三揉才劲道,饺子才好吃” 张刚大哥的絮叨将我的思绪拽回现实。

那时我们曾把饺子叫“弯弯顺”,把对故乡的思念都包进歪七扭八的面皮里。

张刚大哥举着倒满“格瓦斯”的茶杯说:“今天是我们下乡到瑷珲外三道沟插队五十五周年的日子,请勿相忘,吃饺子吧!”

桌上瓷碗里卧着的饺子晶莹透亮,能看清里头碧绿的韭菜,像透过冰层望见黑土地下萌动的春芽。

干杯!吃饺子!太熟悉的场景,多少年过去了,依稀就在眼前!

4月7日!这是我无法忘记的日子!

五十五年,我们这些只有十六岁的花季少年,从上海来到了黑龙江边陲瑷珲开始插队落户。这天,天色已黑,我们几百人坐着同一趟火车来的上海知青,在公社大院就此各自坐着各大队来接我们的马车一路颠簸到了我插队的松树沟。

这天晚上,我在松树沟知青食堂吃的就是猪肉酸菜饺子。

北方人喜欢吃饺子,饺子,意味着待客之道!饥肠辘辘,第一次吃饺子,味道还可以,饺子,就此刻在了我这个南方人味蕾的记忆里。

“整五十五年咯。”不知谁轻轻叹道。瓷勺碰着碗沿的叮当声里,我咬开半个饺子,猪肉韭菜的香味混着面粉的麦甜,竟尝出黑土地里大豆秸秆燃烧的气息。对面的老兄低头抹眼睛,他面前的热气正蜿蜒爬上眼镜片,凝成一道蜿蜒的黑龙江。

“面要三醒三揉才劲道,饺子才好吃” 张刚大哥的絮叨将我的思绪拽回现实。

那时我们曾把饺子叫“弯弯顺”,把对故乡的思念都包进歪七扭八的面皮里。

我数着桌上那一双双布满老年斑的手——他们曾握过同一把钐刀,扶过同一架车辕,此刻又按着同样的节奏在江南的晨光里捏紧饺褶,谁曾想五十五年后,这些拿惯钢笔和鼠标的手竟能在江南揉出如此筋道的面团。

前几天,我收到张刚的微信,邀请我参加外三道沟知青五十五周年聚会,我还以为他发错了,因为我们虽同属一个公社,但不是一个大队,我迟疑地问他是否发错了,他回到没错!

因为回城几十年了,也没有参加过一次集体包饺子的聚会活动,很是期待!于是我一早就从市区刚到了松江聚会的地方!

据悉,为了能吃上这顿包饺子,有的知青凌晨两点就起来和面了!张刚大哥隔夜就与熏鱼店老板约定这现做的熏鱼!

这些年回城后,我很少吃饺子,记得有一年冬天我们重返瑷珲,我们特地去了张刚插队的外三道沟,村里的老乡还热情地给我们一行包了一顿饺子。

热气腾腾饺子,让我们一个个吃的回味无穷!

不同境遇,不同的场合,相同的饺子,却吃出了不同的味道!

我喝上一口六十度的烈酒,烈酒滑过喉咙,烫出一串此起彼伏的咳嗽,却意外蒸发了眼角的湿润。

窗外香樟树的新叶沙沙作响,喝着烈酒,吃着饺子,想到结下的五十五年知青情,欢声笑语中把往事和着春光,全部包进了这满屋的烟火气里。

责任编辑:日升

![[冬至林海]:雪原上的饺子香](/uploads/allimg/251222/8-2512221I051K5-lp.png)