电影《父亲在远方》观后感 上海58届知青是知青的楷模

来源:晏志华 作者:晏志华 时间:2024-06-07 点击:

电影《父亲在远方》观后的联想

上海58届知青是知青的楷模共和国建设中最坚定的一代

以1966年支疆知青姜万富在昆仑山巡医43年,拯救了无数牧民生命的真人事迹为原型,而改编摄制的电影《父亲在远方》终于上映和观众见面了!

1958年上海首届到祖国各地支内支边知青,在为加强贫穷落后的中国经济建设的发展,发挥了重要的推动作用,他们是中国知青运动的先驱,是历届知青的楷模!

上海1958年支内支边青年是我国知青运动的先驱和楷模

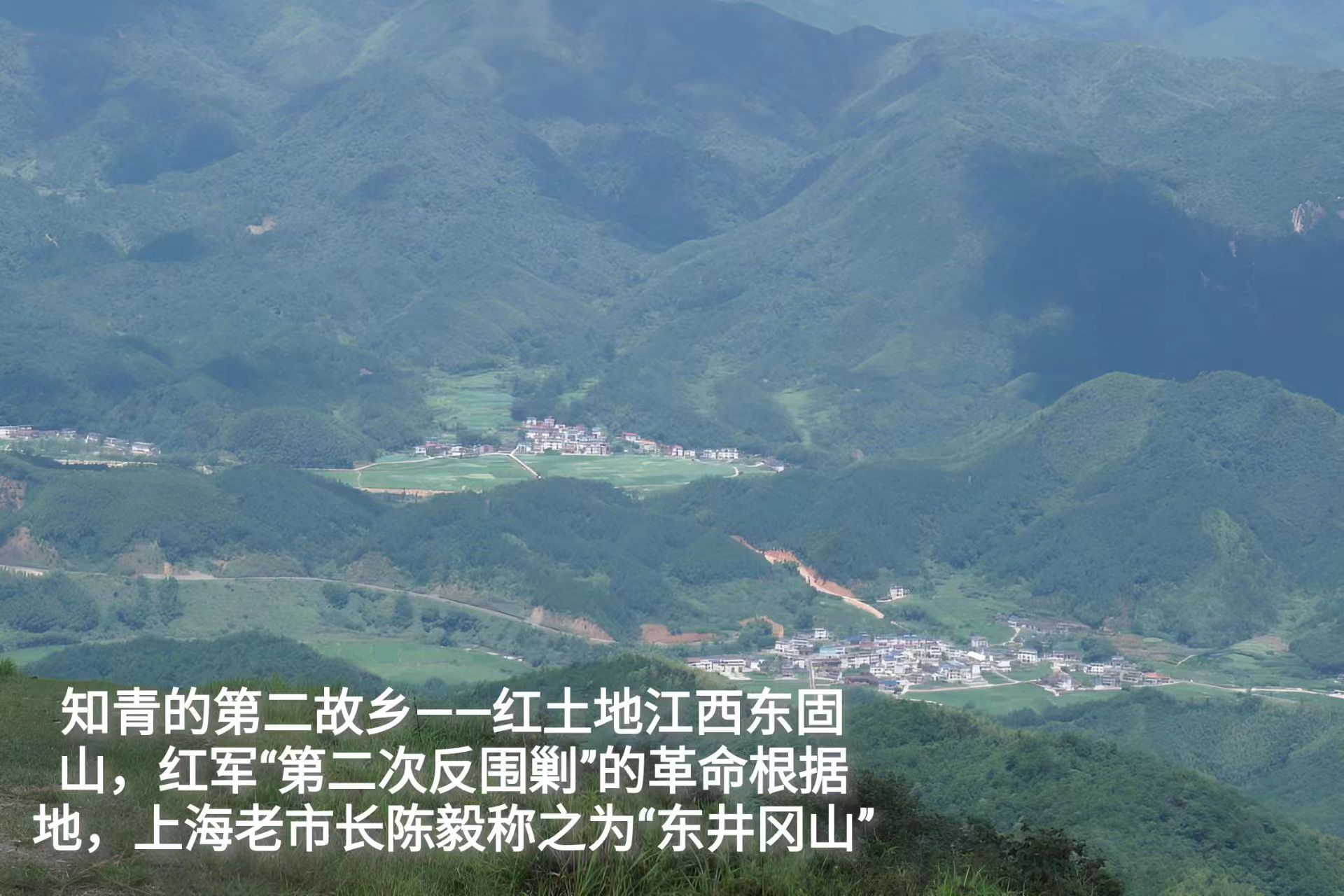

我下放所在的江西东固山垦殖场,是经过历届下放知青的艰苦创业和努力,生活环境才逐年得以改善的。其中特别值得一提的是,首届1958年下放的知青,其生活工作环境确实是异常艰苦和艰难的。

从1958年到1976年先后近二十年期间,陆续下放到红土地东固山垦殖场的上海知青和江西吉安市等地知青共有二千二百多人,先后下放的时间是58年,59年,64年,65年,67年,68年,70年,71年,73年,74年,75和76年。在历届知青中,后届的知青都亲切地称呼1958年上海知青是“老前辈”,“大哥大姐”,这是知青们从内心发出的尊敬!58届上海知青是楷模,是稳定历届知青队伍安心于山区建设的支柱力量。

1958年上海知青支内建设的情景是感人的,那时国贫民穷经济落后,168位上海男女青年于1958年10月4号从上海乘火车出发,然后再乘转二趟汽车到达东固群山的山脚下,最后再爬山越岭,步行四十华里的崎岖山路,前后经过三天的日夜兼程,才走进了深山老林“东固山”!

那时的山沟是封闭式的,没有大马路,通不了汽车,群山峻岭和盛密的树林环绕,开门见山,出门只有崎岖的步行小路。这里没有高楼大厦,没有电灯,只有简易的泥土木棚房和煤油灯。从大上海来到这交通完全闭塞的偏僻山沟,眼前周边一切的环境,是断崖式的改变。找谁怨去?身不由己,他们毅然决然的熬了下来!谁知这一熬,竞然就是熬去了他们人生的四十几个春秋!

他们大都于1940年到1942出生,离开上海时只有16至18岁,直到退休回上海时,人早己白发苍苍,几乎和电影中姜万福的情景类似。他们的青春年华的几十年就悄然的洒在了这块红土地,他们是多么的坚毅、多么的顽强、多么的伟大。他们能够这样坚持几十年,其中自然有五七年下放干部们言教身传的感染!但更重要的是,上海知青自我意志艰难痛苦的磨练!

人在哪儿总得要生存!长期艰难困苦的生活煎熬,知青老前辈们个个磨练出了强壮的身体,成熟的思维,稳重的性格。正因为他们亲身经历了这样深刻的磨难,所以能设身处地的、用长辈们那样宽厚温暖的胸怀,热情自然地去拥抱和呵护随后而来的一届又一届知青。他们就象对待自己的亲兄弟姐妹那样言教身传,倍加呵护!并形成了一种精神传承。

几十年来,他们从不适应到煎熬的适应,他们披荆斩棘,劈山搭桥修公路,开荒造林,上山伐木,下田种地,建水电站,办学校,学知识,建厂房,办工业,在农林牧副渔上全面的发展。

他们从养猪养羊,开办松香厂、酒厂,伐木,维持基本生存为起点,1960年建起了小水电站,给山区带来了光明;1961年修通各分场及对外相通连接的汽车公路;1962年成立了电影放映队:1973年建立了场子弟学校大楼,职工医院大楼,1974年建起了千座观众的电影院、电视差转台,把城市文化带进山沟,把穷山沟改造成了山区小城镇。场内上千名知青,团结一致,奋发图强,从小到大,从弱到强,经过多年的努力和发展,办起了松香厂,汽配厂,化工厂,茶厂,打梭棒厂,以后发展越来越快,建成了与各华东汽车方向盘等重要配套配件的《江西省汽车工程塑料厂》,成为了华东汽车工业中的一面红旗。办起了出口欧洲各国木尺系列的《江西省制尺厂》,东垦迅速成为了全国工业学大庆的先进典型单位。

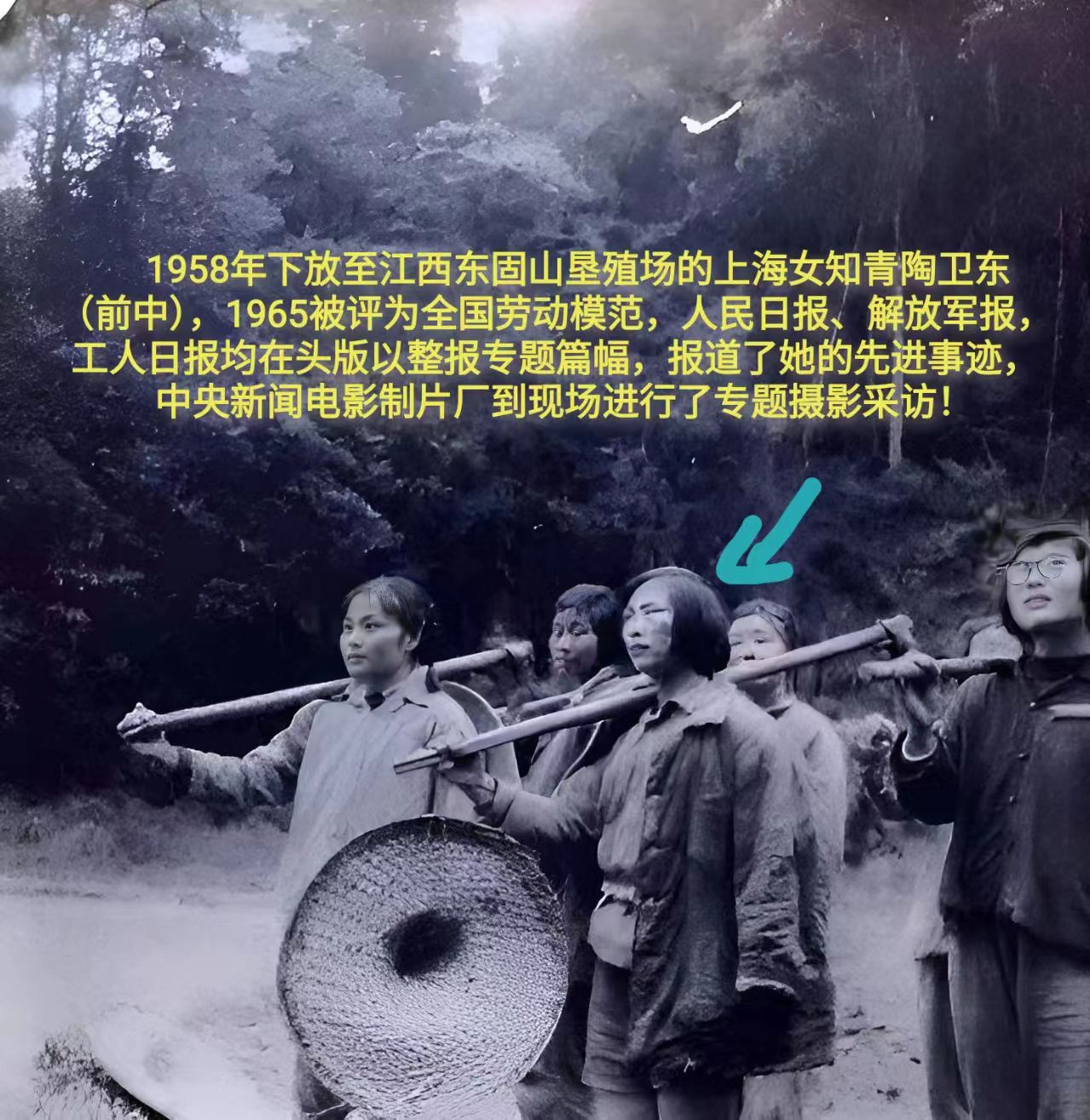

1958年上海知青下放山区艰苦奋斗的事迹,引发了各级领导的关切。知青中如王国兰、戴怀秀、李三妹…等多名被推选为吉安地区劳模、江西省劳模、华东地区的劳动模范。

其中一位上海女知青陶卫东,在水南泉分场组织女知青于1964年成立了“三八农业生产队”,负责分场上百亩山区水田的犁耙田、春耕播种插秧,夏收夏种的农事活。男知青则成立了林业生产队,负责上山垦荒造林、伐木运输的林业活。陶卫东的事迹很快的被人民日报、解放军报、工人日报头版以整版篇幅进行了专题报道,北京电影制片厂还特地为此拍摄了纪彔片《知识青年在广阔天地里》,陶卫东并被推选为江西省劳动模范,于1965年和1966年两次上北京天安门参加首都国庆观礼!

1978年,我场知青开始有了部分返城,但只有后来的几批知青中大都年轻未成家,按照政策,他们大都以病退,顶替等方式陆续返回到上海等各城市,开始人生艰难的“第二次再创业”。

然而,58届知青他们大多数是家庭中多兄弟姐妹,他们想回上海上户口还得受多因素条件的限制,有些想回家也回不了,只好等到在当地退休。直到全面放开,生活得以改善,以需要子女照顾为由,才陆续回到了家乡上海。由于他们大多数在江西退的休,现在仍然拿着三千多元的退休金。尽管如此,苦己经习以为常,不求任何奢望的他们,依然在上海淡然的无忧无怨的生活着!

本美篇发稿时,我场有部分的58年上海知青老前辈,我们所尊敬的大哥大姐,己悄然先后的离世,我十分地怀念他们!

作者:晏志华

网友评论

相关内容

又见五百亿!中国电影重返上升期

新主流大片引发全民观影 动画电影集群式爆发 ■本报记者 王彦 好消息比预期...

评弹版《繁花》、沪语电影《菜肉馄饨》藏着哪些玄机?

11月22日至30日,由中国作协网络文学中心和上海市作协主办的第九期网络文学...

评日本物哀美学电影《时雨之记》

《时雨之记》是由伊藤亮二、中里恒子、泽井信一郎编剧,泽井信一郎执导,吉...

电影《731》主演孙茜:孩子能不能去看《731》?

近期上映的电影《731》,以侵华日军第七三一部队(简称731部队)为题材,以平...

峨影共同出品电影《里斯本丸沉没》新西兰举办观影活动!

当地时间8月23日晚,为隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80...