未成年人直播间花钱“拆卡”成瘾,平台下单默认“已成年”?

未成年人直播间花钱“拆卡”成瘾,平台下单默认“已成年”?

新黄河记者:韩明霞

“叮叮叮”,铃铛被敲响,主播提醒开到了“稀有卡”,随即直播间气氛被推到高潮。一把剪刀,一盒卡片,一个亚克力架子,成了诸多拆卡直播间的“标配”,主播给下单玩家现场拆卡展示,就能够吸引上千人在直播间观看和消费。

拆卡直播间火爆,一张小小的卡牌到底有何魅力?近日,家长陈女士向新黄河记者反映,家里10岁的孩子沉迷于“直播拆卡”,并且频繁下单,“几十笔的订单,孩子消费了不止2000元,商家拒绝退款,我向平台申诉却是不了了之。”小红书平台消费者客服称,不建议未成年人自行下单,未成年人退款需提供相应凭证,后续由安全专员进行核实处理。

孩子下单成瘾,“代拆”产品不退不换

所谓的“直播拆卡”,就是用户下单,主播直接在直播间代拆,直播间不需用真人出镜,也不需要太过复杂的布景,一个亚克力架子,摆放着的多张小马宝莉卡片以及一堆尚未拆封的卡包便是全部背景,主播按照下单顺序,熟练地用剪刀拆开包装,查看卡面向镜头展示,随后快速打包。由于产品“代拆”的特殊性,所以基本是不退不换的。

陈女士称自家孩子在小红书直播间拆小马宝莉卡片,目前消费已超过2000元。她发现后立刻申请退款,但商家表示其已经在直播间内同意代拆,一经拆卡无法二次销售,拒绝退款,随后陈女士申请平台介入,但需要其自行举证,申诉退款难上加难。

“订单页面写了不退不换,还写了未成年人禁止下单,写这个东西有什么意义,购买的基本上都是未成年人。”陈女士表示,用这种方式阻拦未成年人进入拆卡直播间是拦不住的,也无法帮拆卡直播间撇清责任。

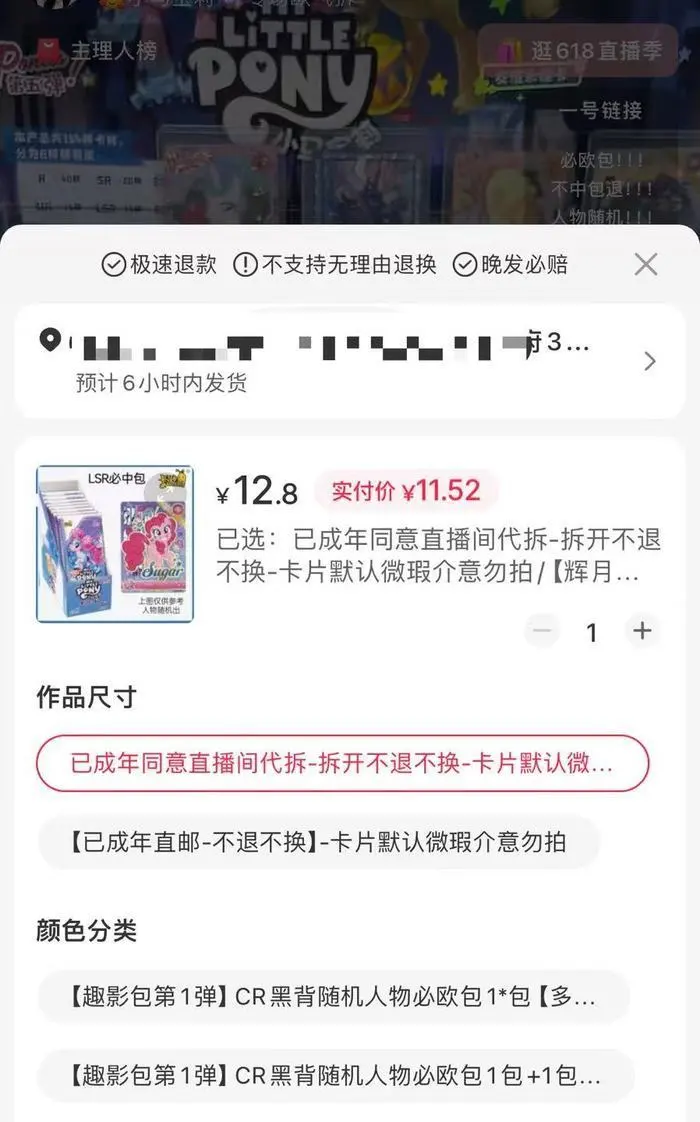

家长提供的订单页面显示,每笔订单金额在几十元不等,已下单的订单备注了“已成年,主播代拆不退不换”字样,同时该笔订单不支持无理由退换货,申请退款被关闭。“孩子拆不到想要的卡片就想继续下单,一单几十块,十单就几百块。”陈女士说。

直播间下单购买,选项默认“已成年”

“一直买一直拆”“放过小学生吧”,有家长在社交平台发文表示孩子沉迷小马宝莉卡片,这种盲盒卡牌的营销手段,极易让孩子成瘾,家长表示为了一张所谓“稀有卡”,孩子会不断下单购买,就像一个“无底洞”。

记者随机进入某“拆卡”直播间,直播间除老粉外,不时有新人询问主播怎么玩,此时主播便会大致说明玩法,并表示新人的手气都很不错,喜欢的宝子抓紧下单,下单后可以具体咨询客服。记者发现不到十分钟的时间,直播间就有用户连续下单,直言只想抽中某张特定卡。

在小红书平台搜索“拆卡”关键词,记者发现,拆卡主播通常会将“绝版卡”短视频放在推荐页吸引用户观看直播,拆卡直播间总会摆上“未成年人禁止下单”的牌子,下单选项也会特意标注“已成年,同意主播代拆”。陈女士也向记者表示,孩子下单前确实需要向客服发“已成年,同意代拆”的话术,却没有具体核实购买者的实际年龄的环节,也没有阻挡住未成年人购买。

记者搜索发现,2月27日,小红书平台曾发布了关于开展暑期未成年人网络环境治理公告,称将围绕涉未成年人有害内容、网络诈骗、网络沉迷等问题展开严格管控,为未成年人的健康成长保驾护航。27日下午,记者就此事多次致电小红书官方热线,电话未能接通。

未成年人是否可以下单?小红书官方客服回复:不建议未成年人自行下单,如未成年人有购物需求且监护人同意,监护人可根据实际情况帮助未成年人下单,关于退款需求,官方客服表示,未成年人退款需提供相应凭证,后续由安全专员进行核实处理。

挡不住的未成年人参与,该如何有效监管?在山东泉泽律师事务所金晓东律师看来,直播拆卡本质是一种盲盒形式,操作存在一定的模糊性,直播间禁止未成年人参与,商家未进行身份核实是违反平台规则的,监护人也存在监管不力的情况,退款问题双方可以通过协商解决。

另外,小红书为商家提供经营平台,平台监管就需制定详细的规则,作出相应要求,实现规则的全覆盖,尽量做到规则无漏洞。鉴于未成年人自控力薄弱,同时金晓东也建议,应回归家庭,再由学校、平台等多方形成监管合力。

专家:沉迷或是孩子情绪的宣泄口

直播平台上“拆卡直播”火爆,线下门店中盲盒卡牌也受热捧,学生或成为消费主力,“拆卡”甚至成为他们的一种社交方式。对此,国家二级心理咨询师许秋香看来,直播间拆卡上瘾实际上与网瘾游戏类似,或是孩子在现实生活当中的情绪难以表达,从网络直播中找宣泄口,依赖于抽中某张卡片进行情绪宣泄,为压力找个出口。

“情绪没有出口,是导致孩子沉迷于某种物品的主要因素,因此孩子会在虚拟的世界寻找一些东西。卡片中的人物反而在孩子的童年中树立了一个很好的形象,或无所不能或美轮美奂,可以给他们带来力量,带来快乐。”许秋香认为,孩子沉迷于抽到特定卡片,是一种卡片力量的“投射”,卡片人物的力量会让他们的心理得到宽慰。

许秋香认为,孩子的高自尊,家庭的高控制,都会助推未成年人沉迷网络,家长可根据孩子自身的情况,必要时进行专业的心理鉴别和疏导。

网友评论

相关内容

央视曝光直播间新骗局:百元培育钻石竟是0.5元锆石做的,假证书

央视曝光直播间新骗局:百元培育钻石竟是0.5元锆石做的,假证书几元就能买...直播间低价“捡漏”翡翠手镯?5人团伙以假充真诈骗55万元被判刑

直播间低价捡漏翡翠手镯?5人团伙以假充真诈骗55万元被判刑 极目新闻记者 ...综合:“反诈老陈”打假“嘎子哥”直播间酷派手机,官方旗舰店确

反诈老陈打假嘎子哥直播间酷派手机,官方旗舰店确认无此产品 极目新闻记者 ...

盲卡盲盒哪能“无拘无束”

广告图片 疑 消费失控:从零花钱到豪掷千金 周五一放学,重庆江北区13岁的...2名未成年人遭保安殴打拘禁,江西警方通报

2名未成年人遭保安殴打拘禁,江西警方通报 近日,有网友发帖反映称,自己的...