走进石库门,看见老上海烟火气

来源:新民晚报网 作者:沈嘉禄 时间:2024-02-02 点击:

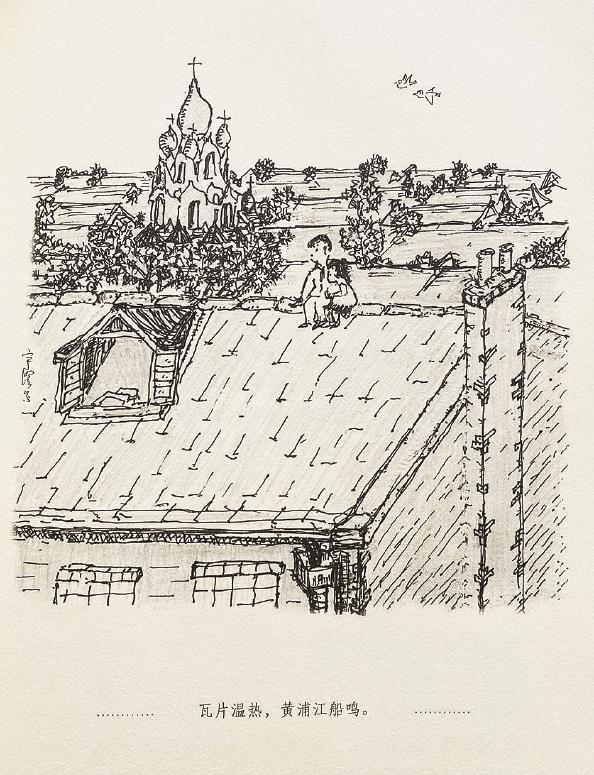

瓦片温热,黄浦江船坞 金宇澄 绘

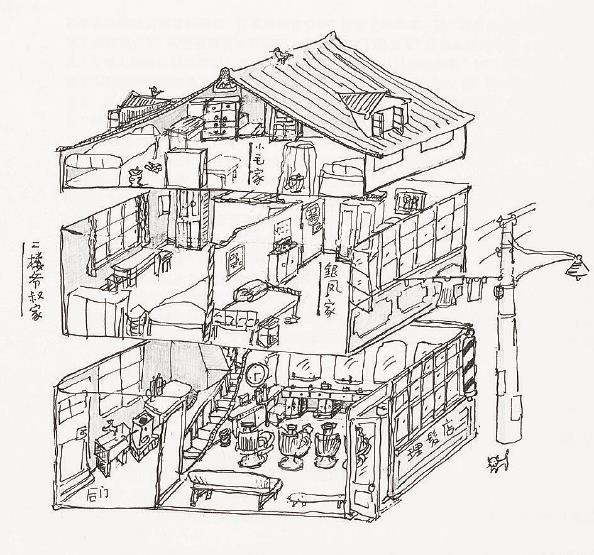

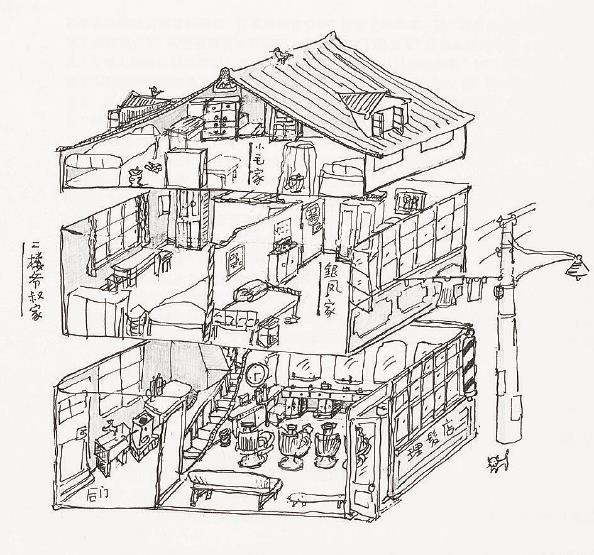

金宇澄手绘《繁花》插图:老弄堂的楼上楼下关系,因为此图而一目了然(此图原作正在外滩东一美术馆展出)

◆沈嘉禄

上海的石库门,也是进入《繁花》人物内心世界和生活环境的一个通道。

在千万观众的翘首企盼中,电视连续剧《繁花》走了一波“跨年度行情”,收获无数热议。小说以及影视作品,就像文字与影像的一场联合考古,不断有历史文化的碎片重见天日,每一铲下去,都会引起尖叫。

弄堂房子引起共情

剧组在车墩影视基地复原了黄河路美食街,大概也会复原石库门房子。小说中,阿宝的祖父是资本家,在思南路有一幢花园洋房,父亲是背叛家庭参加革命的地下工作者,在皋兰路附近一处洋房租住,1949年后并没得到较好的安排,照祖父的说法,“也只是打打普通的白木算盘,记两笔草纸肥皂账”,但这两处洋房都成为少年阿宝的生活背景。沪生的父母是空军干部,住茂名路洋房;在另一时段登场的梅瑞,住的是苏州河边的新式里弄房子,蜡地钢窗,楼梯转弯处的立柱有雕饰。

上海人对地段和住宅的档次向来敏感,住在哪里就对应着哪个阶层,不管苍黄翻飞,命途多舛,“第一落点”仍相当重要。也因此,小毛栖身的弄堂房子以及“两万户”,特别容易引起草根阶层读者的共情。

易中天在《读城记》里对上海弄堂有过评价:“上海虽然有所谓‘上只角’和‘下只角’之别,有花园洋房、公寓住宅、里弄住宅和简易棚户四类等级不同的民居,但这些民居的建设,大体上是‘摆摊式’的……实际上,所谓石库门里弄,便是杂居之地。那种住宅,只要付得起房钱,谁都可以来住,而居于其间者,事实上也五花八门,职业既未必相近,身份也未必相同。”易教授说得大体没错,不过他的观察与体验远不及本城爷叔金老师。

在住房最最紧张的上世纪80年代,上海城区有九千多条弄堂,超过二十万幢弄堂房子,容纳了70%以上的居民。此后通过大规模的旧城改造,人们的居住环境得到明显改善。但同时,具有历史文化价值、保存状况良好的成片石库门弄堂街区也成了不可移动的实物档案或展现城市魅力的全新空间。

在城市焕新的进程中,上海市民对过往朝夕相处、抱团取暖的社交生态的眷恋,就自然落实到对石库门房子的深切怀想中。

没有两条相同的弄堂

弄堂历来是鱼龙混杂之地,是有等级之分的。数量最多、草根性最强、历史最悠久的是老式石库门弄堂。蚁聚蜂屯,来路不清,各色人等擦肩而过、彼此打量,各种方言相互交流、抑扬顿挫。在黑白照片的界面中,弄堂生态鲜活而芜杂,老虎灶、大饼摊、烟纸店、裁缝铺、剃头店、生产组、针织间、打针间、居委会、民办学堂、居民食堂……众声喧哗,一派生机。

《繁花》中,小毛就栖身于长寿路大自鸣钟的一条老式弄堂里。在特殊年代,“家家户户吃粥,吃山芋粉六谷粉烧的面糊涂。小毛家住三层阁……就餐之前,小毛娘手一举说,慢,烫粥费小菜,冷一冷再吃。大家不响。”底楼是理发店,剃头师傅讲苏北话,夜间关门后就成了本楼居民的客堂间。“二楼娘子银盆面孔,糯声说,小毛呀,唱得真好……”娘子叫银凤,嫁给国际海员海德,夫妻俩聚少离多,等于独宿空房。与她贴壁的是二楼爷叔。小毛、银凤还有大妹妹和兰兰两只花蝴蝶一起偷听沪剧唱片《志超读信》,躲在小毛家的三层阁,怕惊动四邻,连老虎天窗也不敢开,大家热煞。

金宇澄的图注写得很清楚:“典型的上海老弄堂,无天井,无抽水马桶,基本是周璇与赵丹说笑,挂鸟笼的布景。1990年,出品了粉碎式马桶,底部装粉碎器,一切可以打碎,冲入下水管道,重点的销售对象,就是这类民居的人们。”

上世纪80年代中期,我与朋友去长寿路大自鸣钟拜访一位从合肥回沪探亲的文学杂志编辑老师,就摸进了像小毛家这样的弄堂房子。这种房子与经典的石库门房子有所区别,没有厢房,不设亭子间,也不讲究前后客堂,多为业主各管各造起来的本地房子。外墙单层砖头砌起,窗门高低不一,内部全靠木板隔断。邻居走动、咳嗽、开无线电、骂太平山门,听得一清二楚。为求清静,老师只好请我们一人一把蒲扇,一只小凳,移驾到武宁路桥堍的路灯下。

运动一来,阿宝家道中落,祖父被赶出思南路大房子,大伯一家搬到提篮桥石库门弄堂里,小叔一家搬到闸北青云路亭子间。阿宝被时代风云一记头卷到曹杨新村“两万户”,“两层砖木结构,洋瓦,木窗木门,楼上杉木地板,楼下水门汀地坪,内墙泥草打底,罩薄薄一层纸筋灰……五户合用一个灶间,两个马桶座位”,霄壤剧变,所见所想随之发生变化。小说里这样描写:“自家房门挂了半块门帘,阿宝爸爸已经打起了地铺,阿宝娘与小阿姨已经入梦。家人距离如此之近,如此拥挤,如此不真实,但阿宝对小阿姨,依然心存感激。”

为什么心存感激?因为小阿姨有生活的智慧,适应能力强,处处能摆平。她从底层社会走来,见惯世态炎凉,心态能保持平和。

随遇而安的弄堂智慧

其实,在上海弄堂里生活过相当时日的市民,大抵都有这样的智慧与心态,鸭吃谷牛吃草,各有各命,随遇而安。

上海的弄堂房子,以老式石库门居多,门框用两竖一横三根石条搭起来,或者磨石子水泥砌成,门楣上有山花,雕饰或简或繁,题额典雅,仿佛书香门第或名门望族。房子多为“三上三下”,也有“五上五下”的,今潮8弄里还有一幢颍川寄庐,是虹口硕果仅存的“标本”。“三上三下”为一个正间带两个厢房,后来地皮紧张,就造成一正一厢。有时候租户另有用场,开书场、开饭店、开医院、开学堂等,在结构大体不动的前提下,将两个天井之间墙头敲掉,那么就有了双天井和双亭子间。再后来,出现了不设厢房的单开间石库门房子,中共“一大”“二大”会址的建筑就是这种格局。

石库门房子的天井是一个公共空间、一个过渡,对人的心理感受相当重要。在一户独用的时代,有雅兴的住户也会置一口金鱼缸,养几盆兰花,透气,敞亮,幽静。进入“七十二家房客”时代,天井就被底楼的住户用来晾晒衣服、停放自行车、摆只煤球炉子烧饭做菜。

在《繁花》中也写到了一个细节,芳妹陪了陶陶去成都路买碟片,孟先生租用的房子“底楼前客堂加天井,封成一大间,朝东墙壁,全部是碟片抽屉,备了活动木扶梯,大碟片满坑满谷”。更多的情况是,在灶披间住人后,天井里只好搭两三间小厨房,供底楼人家烧饭。尤其在上世纪80年代,大龄知青回沪后没有婚房,邻居通融,新郎就在天井里贴壁搭一间,油毛毡盖顶,开一扇小窗,留一条窄窄的通道,大家侧身进出。按月缴房租,就取得了合法性。一年后孩子呱呱落地,啼声从小窗飞出,仍然是阳光灿烂的日子。

天井后面就是客堂,这是整幢房子里最正气的一间。四扇落地大门打开后,八面威风。细密马赛克铺地,不同颜色镶拼,六角、八角、回纹边框。如果居住情况不那么紧张,约定俗成的局面未遭破坏,那么客堂还是公用的,贴墙置一张八仙桌,左右两把太师椅,底楼人家在这里会客、喝茶、下棋、做馒头、包粽子,冬天在这里腌咸菜、磨糯米粉。客堂楼上方方正正,位置十分响亮。有的房子还设有后客堂,两三平方米,十分局促,以前都是娘姨(保姆)住的。

天井一侧是厢房,厢房又分东厢房、西厢房。厢房的前半截是前厢房,对着天井有一排又高又宽的窗子,光线最好。后厢房窗子朝北,冬天是冰窖,夏天是火炉。如果在前后厢房中间再隔出一间——这也是为了应付租户增加而采取的办法,名为中厢房——因为无处开窗,那就在与前厢房相连的壁板上方留出宽约两三尺的空间,扁细木条钉成粗疏的网格状。后来为了隔音,就用木屑板封死。

在《繁花》里,小毛娘拖着小毛去莫干山路相亲,“走进一户人家的灶间,底楼前客堂,已经开了门,春香小姐姐立于门口”。“三个人进前厢房,里面一隔为两,前间摆大厨,方台子,缝纫机,面汤台,摆一部26寸凤凰全链罩女式自行脚踏车……”在上世纪80年代绝对是谈婚论嫁的优势,何况还有后面一半,上搭阁楼,下面隔出一小间。所以小毛娘说:“房间好,样样舒齐。”

八平方米里的温馨剧情

《繁花》里写到沪生在石库门房子里的民办小学读书,也是一代人的珍贵记忆。“这是瑞金路女房东,让出自家客堂间上课,每到阴天,舍不得开电灯,房间暗极,天井内外,有人生煤炉,蒲扇啪嗒啪嗒,楼板滴水,有三个座位,允许撑伞,像张乐平的三毛读书图。”到了三年级,“沪生到茂名南路上课,独立别墅大厅,洋式鹿角枝型大吊灯”。我一直觉得,金宇澄笔下,无论阿宝还是沪生,都调动了他自己的生活经历。民办小学也留下了他的朗朗书声。

石库门房子的亭子间,走出过妖娆风骚的亭子间嫂嫂,也造就了卧薪尝胆的都市作家。亭子间上面是晒台,下面是灶披间,亦是发布流言的平台,所谓的人间烟火,缺少流言就五味不全。

王安忆在一篇名为《无言独白》的散文中写道:“流言是上海弄堂的又一景观,它几乎是可视可见的,也是从后窗和后门里流露出来的。前门和前阳台所流露的则要稍微真切一些,但也是流言。那种有前客堂和左右厢房的,它的流言是要老派一些的,带薰衣草的气味的;而带亭子间和拐角楼梯的弄堂房子的流言则是新派的,气味是樟脑丸的气味。”

当然,温馨的剧情也时时在八平方米里上演,李家阿嫂包荠菜肉馄饨,每家每户送一碗。张家姆妈摊了韭菜饼,大家尝尝。张老伯伯孤老头一个,住在终年不见阳光的后客堂,吃足灶披间飘来的油烟气,患病卧床好几天了,大家也会熬了赤豆粥去喂他。数一数灶披间里的水龙头和电灯,就知道楼里塞进了多少户人家。

挖地三尺的小饭店

改革开放后,上海的弄堂房子更加精彩,石库门沿街面房子有天然的优势,破墙开店,迎接市场经济的第一缕阳光。

比如进贤路上的“夜东京”,金宇澄写得十分具体:“八十年代,上海人聪明,新开小饭店,挖地三尺,店面多一层,阁楼延伸。这个阶段,乍浦路黄河路等等,常见这类两层结构,进贤路也是一样。进店不便抬头,栏杆里几条玉腿,或丰子恺所谓‘肉腿’高悬,听得见楼上讲张……”在电视剧里,玲子这样的老板娘从小在弄堂里长大,善于鉴貌辨色,买汏烧一把好手。她们是上海滩的女神。

读过《繁花》的朋友一定记得这一幕:阿宝与蓓蒂爬上屋顶,阿宝10岁,蓓蒂6岁,两个孩子胆子贼大,他们在屋顶上并肩坐下,眺望远方,像受洗一般庄重而纯净。瓦片是温热的,黄浦江那边传来巨轮的鸣笛声,悠扬如圆号。蓓蒂紧拉着阿宝,江风穿过她的发丝,轻舞飞扬。

今天中年以上的上海男人,在少年时代大多有爬屋顶的“冒险经历”。只不过你爬的是黑瓦,而阿宝与邻家小妹爬的是方形红瓦。

今天,保留下来的石库门建筑,在原住民已迁往他处后,格局与功能势必发生变化,原有的人文生态便不可再造,那么趁电视剧《繁花》热播之际,我建议大家再读一遍小说原著(四十岁以下人士最好读沈宏非的批注本),并记住石库门弄堂的种种细节,一定会有更加真切的感受。石库门房子,是上海人的第一个课堂。

责任编辑:日升