火种——“建党100年100版”详考选登(一)

来源:解放日报 作者:郭泉真 时间:2021-06-25 点击:

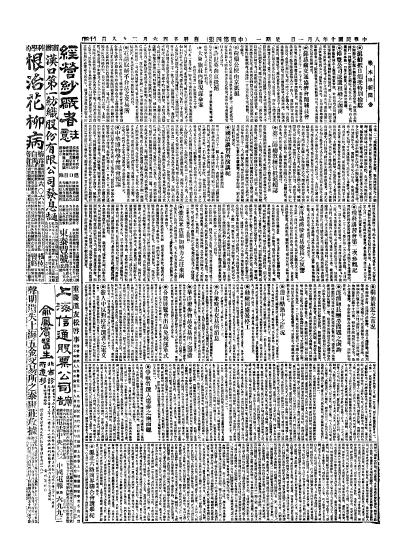

图为1921年8月1日《申报》版面。 资料图片

■首席记者 郭泉真

编者按:解放日报建党百年典藏特刊《印迹——一百个版里的中国共产党一百年》,已于5月27日面世。特刊从《申报》(1872-1949)、延安时期中共中央机关报《解放日报》(1941-1947)、1949年在上海创刊至今的《解放日报》,从1921年至2020年的数十万个版面中,逐年选出总计上百个版面及报道,从独特的视角反映了党的百年历程。今起本报陆续选登部分版面的纵深详考。

1921·暗夜枪声

1921年7月31日凌晨,上海大东旅社(今永安百货所在),传出一声枪响。

1921年8月1日《申报》第14版

大东旅社内发现谋命案

▲被害者为一衣服丽都之少妇

日前,有一男子挈一妇女至南京路英华街大东旅社投宿。男子自称张姓,未曾言名;妇女则不详其姓氏,亦不知为何许人,惟其言语系上海口音,年约二十左右。两人服装均颇丽都,当赁定四层楼三十二号房间同居。至昨日(即七月三十一号)上午,张姓独出房外,意欲他往。茶役因其未给房金,向索,张答以“妇人尚在房内,当不短少”,言毕而去。至夜十时,犹不归来,茶役乃起疑心,设法将三十二号房门开启,步进室内,见妇人已被谋毙,即报告总理郭标,转报老闸捕房。捕头开立根氏率同十五号西探目依克、华探严阿庆,驰往该旅社三十二号房内。察验得死者似为手枪击毙,旋在该房内检出信函两封,遂向茶役人等询问此一双男妇前来投宿时及起居情形一过。饬将尸体舁出,装车运往虹口斐伦路验尸所,候禀请公共公廨中西官验明再核。

这声枪响,惊醒了睡梦中的住客陈公博。按他的说法,他就住在隔壁一间客房。

大东旅社,1918年永安公司开业时附设的高档旅馆,当年上海滩四大旅社“三东一品”(大东旅社、东亚旅社、远东旅社、一品香旅社)之一,地处繁华的南京路、英华街(即今永安百货所在的南京东路、金华路)。来沪参加一大、又带着妻子来“补度蜜月”的陈公博,没有住在代表们的集体宿舍博文女校(今太仓路127号),而选择了2公里外的大东旅社,也因此意外遭遇了这声枪响。

陈公博在回忆文章中写道:前一天晚上,他与其他代表在中共一大会场遭遇了“陌生人闯入”事件;他被法国巡捕盘问了“足有两个钟头”,好不容易才脱身回到大东旅社;“七月三十一那天早上五点多钟”,又在睡梦中被枪声惊醒——“忽听有一声很尖厉的枪声,继续便闻有一个女子的锐厉悲惨呼叫”。

就此,后人根据《申报》这则新闻明确记载的7月31日,推导一大会议是30日遭遇“陌生人闯入”,进而结合其它线索进一步倒推出——开幕在7月23日。

由于年代久远,当事人记忆不一,中共一大开幕的准确日期一直难以确定。1941年《中央关于中国共产党诞生二十周年、抗战四周年纪念指示》将7月1日作为党成立纪念日,此后每年7月1日成为中国共产党纪念日。1979年,解放军原后勤指挥学院教授、党史专家邵维正找到《申报》这则新闻,并结合其它线索证据,最终在20多种说法中,确定了一大召开日期。胡乔木充分肯定这一研究成果,将论文推荐发表在1980年《中国社会科学》创刊号,编辑在卷首加发按语表示:回答了“长期未解决的疑难问题”。上世纪80年代,中央党史研究室编写《中共党史大事年表》,将一大召开日期确定为7月23日。

邵维正今年2月16日向解放日报记者表示:大东旅社这件事与中共一大本身并无联系,是一个偶然的事件、间接的史料,但因为发生在同一个时间节点,因为历史的际遇,在同一天碰上了。

那天凌晨惊魂未定的陈公博,没有继续参加转移到嘉兴南湖红船的一大会议,而是当天就和妻子赴杭州西湖游山玩水去了。大浪淘沙。在此后的斗争岁月中,他从早年的热情与追求逐步蜕化,脱党而去,最后沦为汉奸。

百炼成钢。当时的社会与日常环境,就是这则《申报》新闻反映出的,命案枪声在繁华街头响起的暗夜。在反动统治的白色恐怖下秘密举行的中共一大,在当时的报纸上不可能有什么报道,好像什么事也没有发生。但是,就在这时,一个新的革命火种已在沉沉黑夜的中国大地上点燃起来了。

1922·谁是同志

这是一条非常不起眼的新闻,拢共90字,藏在版面里。

1922年9月3日《申报》第15版

李大钊今日在职业学校讲演

青年星期演讲会于今日下午一时邀请北大教授李大钊,在中华职业学校演讲青年问题。该会以此问题极关重要,特邀印力志、沈雁冰、杨贤江等加入演讲,临时听者尚可发问云。

不过,深入追索这个日期,可以发现:在见报的行踪背后,隐藏着李大钊与孙中山两位伟人,在当时、在上海,未见报的一次历史性会面;隐藏着中国共产党人在民主革命早期,为民族、国家大业,主动探求国共第一次合作的热忱与奔赴。

1922年8月,孙中山因广东军阀陈炯明叛乱,离开广州来到上海。

1922年8月19日《申报》第11版

孙中山离粤纪

▲孙陈龃龉之追述

▲中山北伐之失败

▲西南政府之结局

孙中山于八月九日乘英舰离粤。是日午后五时,粤政府分遣汽车多辆,沿广州市马路,纵横驰突,燃爆疾呼。车上插有白旗两面,一面书曰“今日午后三时孙中山乘英舰离粤赴上海”,一面书曰“欢送孙先生离粤”。孙氏既毅然离粤,粤局亦从此告一段落矣。

陈炯明以龃龉之故,竟至推倒中山,诚天下之险人哉。

中山是坦白爽直者,生平以革命为生涯,不计利害成败,且并不知有利害成败也。

九年十月,陈率粤军由东江返广州,驱逐十年以来盘据广东之桂系军阀。中山亦即由上海回粤,被举为非常总统,当以四条件示陈:一广东总司令畀许崇智。二广东省长畀胡汉民。三任陈为陆军总长,即日率得胜之师西讨桂阀。四另编新军四师,准备北伐。

陈置不理,于是孙陈之龃龉起矣。

自是以后,孙自孙,陈自陈,用人行政,总统府与总司令部丝毫不相统属,且丝毫不相侵越。

上年七月,粤军讨伐桂阀,大告成功。孙中山即在广州组织大本营,以陆海军大元帅名义出师北伐。

陈炯明不以为然,表面上之理由,一言以蔽之曰:军需浩大,一时不能筹集。其实陈炯明不欲北伐军发动者,一在与吴佩孚暗相结合,故尼(编者注:《申报》原文如此)北伐军之进行;二,陈炯明向来有广东二字横于胸中,以一省而敌全国,以广东之饷弹,供给西南各军之销耗,虽至愚者不肯担任;三,孙、李、许、胡向来与陈异趣,北伐成功,论功行赏,岂能念及我陈炯明。因此之故,直至今年三月,不助一弹,不给一文,几使北伐军陷于绝地。

从这篇富有现场细节的“纪”可以看到:当年陈炯明对孙中山的所谓“欢送”,是开着汽车,插着白旗,一路在市区“纵横驰突、燃爆疾呼”游街示众。

“不助一弹,不给一文,几使北伐军陷于绝地”,勾心斗角,军阀自重,可以想见孙中山被迫离开时的心情。

8月13日抵沪后,他写下长文,沉痛宣告,30年革命生涯最“惨酷”的失败:“文率同志为民国而奋斗,垂三十年,中间出死入生,失败之数,不可偻指,顾失败之惨酷,未有甚于此役者。”

因为历次都“失败于敌人”,而这次,是“十余年卵翼之陈炯明”,是所谓的“同志”捅来背后一刀。

这可谓是孙中山陷入彷徨苦闷的至暗时刻,更是中国革命先行者们苦苦探索而又屡屡失败的迷茫困顿之时。

没有坚定信仰的力量,终究不可靠。

就在孙中山抵沪后,8月29日—30日,中共中央在杭州西湖召开会议,为建立民主联合战线,决定在孙中山改组国民党的条件下,由共产党少数负责人先加入国民党。

李大钊出席了会议,并在会后受党中央的委托,赴上海与孙中山协商国民党改组和国共合作的问题。

百余日后,1924年1月20日—30日,在孙中山主持下,中国国民党在广州举行第一次全国代表大会,通过共产党人参加起草的以反帝反封建为主要内容的宣言,实际确立了联俄、联共、扶助农工的三大政策。大会选举产生有李大钊等10名共产党员为委员和候补委员的国民党中央执行委员会。第一次国共合作正式形成。

2019年,在人民大会堂举行的纪念李大钊同志诞辰130周年座谈会上,中共中央政治局常委王沪宁指出:“1922年至1924年,他(编者注:指李大钊)受党的委托,奔走于北京、上海、广州之间,帮助孙中山改组国民党,为建立第一次国共合作的统一战线作出重大贡献。”“孙中山先生就‘特别钦佩和尊敬’李大钊同志,评价他是‘真正的革命同志’。”

《申报》报道的李大钊9月3日在沪演讲,就发生在8月30日中共中央“西湖会议”后,他与孙中山在上海见面会谈那些天。

他演讲的中华职业学校,1918年由黄炎培创办于上海,校友有华罗庚、秦怡等。

他演讲的题目,是“青年问题”。正如热播剧《觉醒年代》反映的,1916年李大钊就曾写下号召青年进步的名篇《青春》,投稿给陈独秀创办的《新青年》;1917年《新青年》也发表了毛泽东以“二十八画生”笔名写的《体育之研究》,强调新青年要“身心并完”……这些中国共产党的先行者们,都视启蒙一代新青年为救国之要。所以奔走国共合作期间,李大钊还抓紧时间出席演讲,启蒙青年。

因为题目“极关重要”,那次演讲还邀请了茅盾(沈雁冰)等人与会。其中,杨贤江其实也是一名共产党员,而且就在这一年入党,后来还参加过上海三次工人武装起义的组织工作;他写的《新教育大纲》,“为创建中国化的马克思主义教育理论体系奠定了基础”……

多少身影,出入百年印迹中。

1924·铁军之始

搜遍《申报》,只有这一篇藏着草蛇灰线的“铁甲车队”四字。

1924年10月6日《申报》第6版

《粤省北伐之近闻》

毅庐

▲两路北伐军进抵□湘边之概数

▲东江湘军全数调赴北江集中

粤省出师北伐,连日仍积极进行,不□浙局变化而少懈。

孙中山以连日两路北伐大军云集,交通上仍须灵敏,始利军行,因特在粤汉路组织铁甲车队,以俄人卑连氏为处长,委卢振柳为大队长。铁甲车队员约两连,其编配以机车一辆、挽铁甲车二辆、中辅一等客车一辆,每日常川来往韶关省城。飞机队已在韶成立飞机厂,省城飞机日□可全数运□。大军既分帮集中,故近日大本营发出各北伐军之伙食及开拔费,为数甚巨,迭经省政府陆续分发。最近复□韶□本营着省政府迅筹军费二十五万,解运韶关。行营参军处主任吴铁城,特因此事由韶回省,向各征收机关赶速筹备,一俟筹妥,则两路北伐大军即可分向湘赣边境发动矣。(九月二十七日)

在当时,“铁甲车队”是最先进的武器之一了。

开国上将周士第在《在党领导下最早的一支革命武装——铁甲车队》一文回忆,他曾任副队长、队长的铁甲车队,成立于1924年11月,驻在广州大沙头,共有几辆铁甲车及一部分其它车辆,驰骋于广东省内各条铁路线上。

从《申报》这篇电文落款时间“九月二十七日”看,孙中山组织铁甲车队,在1924年9月27日之前。一个多月后,1924年11月,周恩来在第一次国共合作大背景下,出任黄埔军校政治部主任。在他主持下的中共广东区委从军校首期毕业生中,抽调部分党、团员为骨干,改组了孙中山大元帅大本营的铁甲车队。

1997年,时任中共中央政治局常委刘华清在《伟大的军事家周恩来》出版座谈会上讲话表示:“大革命时期,他(周恩来)亲手组建了党领导的第一支革命武装铁甲车队,后来发展成为叶挺独立团。”再后来参加了南昌起义。

协助周恩来组建这支铁甲车队的,还有陈独秀长子——陈延年。

周士第回忆:当时队部设队长、党代表、副队长、政治教官、军事教官等;全队三个排,每排三个班;所有人员的配备与调动都由中共两广区委决定,工作与活动等问题也直接请示区委陈延年和周恩来等同志解决。

党代表廖乾五,后任国民革命军第四军政治部主任,在北伐攻打武昌时牺牲。

一排长莫奇标,后任叶挺独立团一连连长,在北伐攻打武昌时牺牲。

二排长李海涛,后任叶挺独立团八连连长,在北伐攻打武昌时牺牲。

三排长高超,后任叶挺独立团三连连长,在北伐攻打武昌时牺牲。

队员周子昆,后任新四军参谋长,皖南事变时牺牲。

……

周士第看到了新中国建立。他后来历任叶挺独立团第1营营长、团参谋长、代理团长、团长、八路军120师参谋长、晋北野战军司令员兼政治委员、华北军区第1兵团副司令员兼副政治委员、西南军区副司令员、人民解放军防空部队司令员,1955年被授予上将军衔。

2004年,新华社报道我陆军“铁拳—2004”演习时写道:“担负演习任务的济南军区某机械化步兵师,其前身为孙中山大元帅府铁甲车队,后为叶挺独立团,是中国共产党掌握的第一支武装。北伐战争中担任先锋,被誉为‘铁军’。”

1925·迎向弹雨

这年3月,孙中山逝世。

数周后,一场帝国主义强权暴力压迫下的惨案,在上海街头发生——1925年5月15日,上海内外棉纱厂日本大班(厂长)率领打手枪杀中国工人顾正红,打伤多人;为反抗这一暴行,上海工人纷纷举行罢工,上海学生为援助工人,遭到租界巡捕逮捕;5月30日,上海学生及其他群众代表举行反帝游行、讲演,租界巡捕开枪镇压,震惊中外。

极为愤慨的宋庆龄从哀痛中抬起头来,开始自己的第一次“独立”战斗。

她向记者发表谈话,直斥“此次惨剧,简单言之,实为英日强权对于中国革命精神之压迫”,强调“中国人民能一致起而反抗英捕房之暴行,在上海此实为第一次”。

1925年5月31日《申报》上,大篇幅报道了30日这一天,发生在上海街头的“暴行”与“反抗”。

1925年5月31日《申报》第13版

昨日学生演讲之大风潮

▲死七人…伤十余人

昨日下午四时,有学生结队游行,手持旗帜传单,上书“反对越界筑路”“实行经济绝交”“反对印刷附律”“反对码头捐”“抵制日货”“援助被捕学生”等字,沿途分发演讲,并将上项字条贴于道旁之电杆木上。经过南京路时,巡捕见此种举动,向之干涉。学生不服,因拘数名带入老闸捕房。群众亦即蜂拥而往,捕房旋将学生释出。惟人众拥挤不散,捕乃开枪,接连数响,击伤十余名,皆倒于路上。霎时交通阻隔,电车亦莫能驶过。该地捕头乃派通班武装中西探捕出外弹压,当场拿获二十余名,暂押捕房。其受伤者则由工部局病人汽车载送红十字会总医院及仁济医院、宝隆医院等处治疗。内有重伤者五六名,不及医治而毙,尸体已送斐伦路验尸所,候报官检验。

又一消息 昨共死四人、伤七人,多穿短衣青布及白布衫裤。西捕头下令放枪,印捕平放一排,华捕向天放一排枪。肇事时,某君目见南京路北卧地五人,路中卧二人,南卧三人,北云南路二人。

“西捕头下令放枪,印捕平放一排,华捕向天放一排枪”,一语刻画出当时帝国主义压迫下的中国。

接下来的事,愈加令人愤慨:

英总巡捕房得悉枪杀学生惨剧后,因恐有流氓乘机滋事,故立电驻沪各英舰,令派海军陆战队多名,分乘大号汽车,武装实弹,巡游各马路各巡捕房门首,以备不虞。

如此行径,如此街头,如此旧中国。

在中国共产党领导下,反对帝国主义暴行的运动即“五卅运动”在上海爆发,并迅速席卷全国,约1700万各阶层群众直接参加斗争,标志着大革命高潮到来。

文中的“顾正洪”,即顾正红,这年只有20岁。

新中国建立后,党和政府在上海和江苏省滨海县分别建立顾正红烈士纪念馆,其家乡被命名为正红乡、正红村。这位工人阶级的先锋战士,和众多共产党人、革命先烈一起,成为“永远的丰碑”。

1927·三个版面

1927年,被视为“中国现代史最纷乱纠葛、最血雨腥风、最波谲云诡”的一年。

就按时间次序,逐一看看《申报》三个版面,便会有真切感受。

首先是4月13日——“四一二”反革命政变次日。

1927年4月13日《申报》第13版

淞沪工人纠察队昨均被缴械

国民革命军总司令蒋介石,以淞沪地处重要、外交形势严重,当东路军占领上海之际,全沪工人均以武装响应。故对于总工会之纠察队,认为保护工人应有之设备,曾言如服从军事当局之□制,则纠察队之枪械决不收缴。不意军事当局以工人冲突名义,将纠察队全部缴械,所有纠察队之驻扎处所俱由军队占领。故昨日上午自四时起至九时止,所有南市、闸北、浦东、沪西,以及吴淞、江湾等处,发生枪声甚密,直至上午九时止完全解决。据军事当局方面消息,计被缴械之纠察队共有十四处之多。

▲商务俱乐部 又据工会方面调查云,商务总厂纠察队被缴械之同时,约在五时二十分左右,俱乐部总指挥处忽来着党军服式、手缠白布(工)字符号者二三百余人,在该处铁门前高喊一声散开,即有数十人向前门冲锋,并大呼缴枪缴枪。时铁门前纠察队副队长杨凤山与之理论,该项人等即将杨所携之盒子炮一枝夺下,并当场将其击毙。转向内□冲锋,惟该门岗甚多,难于冲进,乃从俱乐部嘉庆里后面夹击,登时枪声大作。初仅长枪、盒子炮声,继以手机关枪,开至十数排之多,均射于俱乐部图书馆三层楼墙壁上,泥瓦纷飞。在内之纠察队,亦据图书馆俱乐部各窗口以米袋堆起,作防御战。至八时许,第二十六军第二师派出第五团前来,并携一函,略谓:贵处与某方发生误会,此种不幸事件应即时双方停战(吹号为记)。敝部特派第五团张团长前来调停,如有某一方面不服从调停者,即解决某一方面。

▲青云路之市民大会 昨日十二时,闸北市民为纠察队缴械时,在青云路举行市民大会。到各工会各公团一百余团体、五万余人,由济难会吴元烈主席议决:一拥护工人武装。二要求交还枪械。三拥护上海总工会。四游行示威。五发表宣言。

▲群众夺回总工会所 市民大会散会后,即出发游行,由青云路-宝兴路-中华新路至湖州会馆。沿途高呼口号,至湖州会馆后,群众高呼,即一拥而入,并在大天井中举行工会代表工会,议决:为反抗计,即日起宣告总罢工,驻在军队当即撤退,秩序仍由纠察队维持。该会亦于群众拍掌高呼声中,继续办公。

▲英国飞艇空中侦察 昨晨五时许,党军围攻商务俱乐部之际,天空忽有英国两飞艇翱翔于俱乐部之上,徘徊侦察,如此者有三次云。

▲浦东原驻浦东三区警署纠察第八队、春江码头第九队曁各分队,约共六七百人,是晚得总工会命令特别戒备,多未解衣而卧。至清晨四时许,因精神疲倦多回队休息,迨军队到来,不及抵御,纷纷弃械,由后门出走。间有持枪作瞄准形式者,致遭击毙,受伤者轻重不一。

▲工兵士民死伤情形 昨日大惨剧中,全市死伤者约有百余之众。现可查者,总工会会所内纠察队死一人,俱乐部内纠察队死一人,闸北长老会堂内前流弹死市民二人,中兴路三九五号流弹死一女孩,俱乐部隔壁教会流弹死一女人,浦东死纠察队五人,南市死纠察队五人,俱乐部前兵士死八人,其余伤者尚不计其数云。

▲临时市政府致白总指挥函 白总指挥钧鉴:国民革命第二十六军所部,突于今日黎明时将南市及闸北工人纠察队军械悉数迫缴。查工人纠察队在过去不惜重大牺牲,响应北伐军、消灭直鲁匪军,其功绩昭然,在人耳目。上海克复以后,协同军警维持秩序,对于地方亦不无微劳足录,是以蒋总司令对之极为赞许,赠以旌旗,题曰“共同奋斗”。夫解放民众,为吾党之职志;扶助农工,为总理手定之政策。工人纠察队为民众武装自卫之表现,方提倡奖励之不暇,令反横肆摧残,何以自解于革命民众?何以对总理在天之灵?

“白总指挥”,即白崇禧。“临时市政府”,即周恩来等领导上海工人第三次武装起义后成立的上海特别市临时市政府。就在这天次日,1927年4月14日,白崇禧派军队查封了临时市政府。

半月后,李大钊生前最后行迹出现在《申报》上。

1927年4月29日《申报》第4版

李大钊等已执行绞刑

北京 今日军法判决绞毙李大钊等二十名,已执行。〔二十八日下午八钟〕

北京 李等棺木二十具,今日酉刻排列看守所门前。罪状明白公布,其余党员仍在拘押中。〔二十八日下午十钟〕

李大钊请求将彼之供辞,由彼自行录供。因预审中供词由书记记录,多与彼原意不甚相符,请交彼一阅,加以修正。现由蒲志中请示陈兴亚,尚未邀准。〔二十八日下午一钟〕

从电文时间可以看到:下午1时,李大钊因预审记录与自己原意不符,提出的订正要求,依然没有回音;晚上8时,伟大先驱壮烈牺牲。

而在这条消息之后,紧接的两条消息是:《广州之清党庆祝大会□闻》与《闽省之清党与拥蒋》,都是所谓“清党”。“四一二”反革命政变前后,四川、江苏、浙江、安徽、福建、广西、广东等省相继发生以“清党”为名大肆捕杀共产党员和革命群众的事件。杨闇公、陈延年、赵世炎、萧楚女、熊雄等共产党人遇害。

正如那段著名的话所说:“中国共产党和中国人民并没有被吓倒,被征服,被杀绝。他们从地上爬起来,揩干净身上的血迹,掩埋好同伴的尸首,他们又继续战斗了。”

三个月后,石破天惊的“第一枪”,打响了。

1927年8月6日《申报》第9版

南浔路变乱之内幕

中央社三日九江快信云 连日以来,谣言孔多,市民惴惴,或传何、张交绥,或言贺、叶举乱。究其内幕,虽当局者亦莫获详知。昨日(二日)午间,忽传南浔铁路已断,张发奎所部与叶挺、贺龙二军激战于德安、建昌一带。记者急向张军司令部探听,据称贺、叶谋叛,伊等奉政府命令,与之作战。记者叩以是否叶、贺附蒋,伊等答称否否,以该军(指贺、叶)实受共党指挥也。记者骇极,莫知所诘。念张发奎委身为共党巨子,人所同知,胡乃执此以罪贺、叶?时察该军司令部传餐布檄,殆甚忙碌,记者乃不待谈毕,草草辞出。还过市上,则见有第四路指挥部新贴布告多张,人民□集以观。

文中“记者骇极,莫知所诘”八字,体现着当时社会的真实反应。

在“纷乱纠葛、血雨腥风、波谲云诡”的危急形势中,中国共产党人机敏果断,抓住时机:1927年8月1日,在以周恩来为书记的中共前敌委员会领导下,贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等率领党所掌握和影响的军队2万余人在南昌举行起义,占领南昌城。

正到处大肆“清党”、开会“庆祝”的敌人,被打了个措手不及。

3日起,起义部队其实已经陆续撤离南昌,南下广东。《申报》这篇“快信”才在这天从九江发出,连日“究其内幕,虽当局者亦莫获详知”后,终于探知一句“该军(指贺、叶)实受共党指挥也”。对此毫无思想准备的记者,不禁写下强烈的意外之感。

意外的不止《申报》。《大公报》这年8月5日一篇时局新闻的标题是:混沌又混沌。而旁边一篇,标题四字醒目——“异军突起”,报道的正是南昌起义。

就在南昌起义后不久,毛泽东在中共最高会议大声疾呼,提出著名论断——“枪杆子里面出政权”。

南昌起义,标志着中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的开始。聂荣臻曾说:“从此,中国共产党和中国人民革命战争的历史便打开了新的一页。”

从1921年的“暗夜枪声”,到1927年的“第一枪”,中国共产党在血与火的斗争中,迈出第一串足迹。

《印迹——一百个版里的中国共产党一百年》特展

展览时间:6月24日至7月4日10:00-22:00

展览地点:黄浦区兴业路123弄6-7号新天地时尚I一楼中庭

参观者请主动配合商场疫情防控工作要求。

责任编辑:日升