南社的剑与兰

来源:上海老底子 作者:上海通志馆 时间:2020-12-28 点击:

何为“南社”?

南社是近代中国重要的社会文化团体,具有明显的革命性和文学性,引导了近代中国一系列重要的文化运动潮流。

南社由高旭与柳亚子、陈去病等人一同创立,以苏州吴江、上海租界以及金山张堰为主要活动场域。南社社员遍布长江三角洲,远及华中、华南、西南、华北及东北诸省,而上海则是南社活动的重要场域之一。

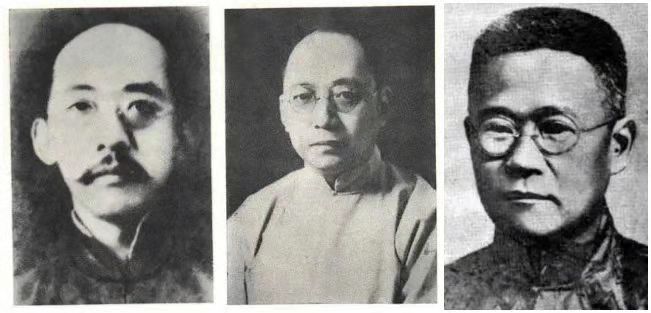

南社创始人:高旭、柳亚子、陈巢南(去病)

何以上海能够孕育出南社,南社何以能在上海发展壮大,发挥积极的历史作用?何以南社由上海人参与创立,且引领全国文坛、舆论多年?

在中国的现代化进程中,上海文化界的作用是巨大的,而南社在一段时期内堪称上海文化界的象征。于是上述问题可理解为:上海在中国的现代化进程中,为何能产生南社这样的极具思想影响力的社会团体,从而推进、影响全国思想文化的新陈代谢?而此过程在文化史上的意义是什么?

从海派文化到南社

所谓“海派文化”,最初不过是北方人称董其昌、赵之谦、吴昌硕等画家潦倒无聊、卖画为生,带有自嘲意味。其实,上海因商业经济发达,催生出新的艺术交易模式,董其昌等“松江画派”已然开启先声。其后赵之谦、吴昌硕等卖画海上,渐有“海上画派”之说。而京戏向以北京为正脉,近代上海京戏崛起,又与当时上海商业经济、男女平权等思潮息息相关。北方京戏行当中,遂称上海京戏为“海派”,言下之意功夫不到,带有戏谑意味。但新的时代,需要新的文化,上海剧院晚上灯火通明,又大量安排旦角戏,吸引女性观众,获得了很大的成功。“海派”京戏,逐渐才无戏谑意味。

如此则海派文化,实际以新的时代要求为源头,对传统文化作了很大改动,又为民众所喜见。其突出特点就是兼容并蓄,富有创造性。

近代中国的文化发展,有一项基本的条件,就是书籍报刊的大量出版作为最高效的知识载体,书籍报刊对一个时代所能起到的作用,毋庸置疑。而上海正是近代中国的出版中心。尤其是出版社林立。稍微举例,当时中国影响较大的出版社中,商务印书馆、中华书局、扫叶山房、点石斋、广益书局、文瑞楼、同文图书馆、久敬斋、文澜书局等皆在上海。其次是报刊如笋。上海报刊之多,不胜枚举。其内容之多元、开放,也是研究者所共知的。出版中心的地位,使得上海成为各种思潮的主要战场,各种文化展示的主要舞台。逐渐崛起而成为文化中心之一的上海,又是书籍报刊的出版中心,海派文化得到了很大的发挥空间。近代时局巨大的动荡变化中的海派文化涟漪,是值得关注的。南社就是海派文化的产物。

在近代国门开启、列强环伺之际,西方科技、文化都自上海涌入,而近邻日本书籍也大量被引入,四方辐辏,中西交流为文化荟萃之地。而20世纪伊始,北方拳乱方殷,八国联军攻占津、京,皇室仓皇西奔之际,东南几位总督发起了“东南互保”。

南北之争,在当时实际仍主要是南方士大夫与北方清朝廷之争。在民族革命的思潮被鼓吹起之际,海派文化孕育出了“南社”。南社是传统的,其发起人向往“几复风流”,就是明代几社、复社的遗风。南社又是全新的,以文学为旗号,目的却在于推翻帝制的革命。只有上海才会成立南社,只有海派文化才能孕育出南社。

南社创立之后,在上海广泛发挥其革命鼓吹的功能,取得了显著的效果。上海报刊为全国舆论之本,而报人之中南社社员比例惊人。辛亥革命在武昌爆发,最先响应武昌的,就是南社领导的上海革命者。南社社员陈其美自任上海督军,这使得武昌不再是一盏孤灯,而长江中下游连成一片,以对抗北方清朝廷。其后,江渐联军溶血奋战攻占南京,才有临时政府之成立。

辛亥之关键在于推翻帝制,而当时革命军并无兵力与北洋新军抗衡,于是希望落在袁世凯反正之上。南北关于袁世凯反正、清帝退位的谈判,都是在上海举行的。其后政局的重大变化,如袁世凯称帝、府院之争、张勋复辟等,上海的南社都站在舆论的风尖浪头,发出南方士大夫的声音。当时报刊执掌笔政者,九成都是南社社员,足可见南社对舆论的影响之巨。

新文化运动是近代思想史、文化史的大事,而在新文化运动之前,引领各种思潮的正是上海,是南社。要全面认识中国现代化的进城,必须对新文化之前的文化史作深入研究。上海与南社,就是非常合适的研究对象。

除了头两次为避清政府矰缴,有意出游,分别在苏杭之外,南社雅集大多在上海愚园、徐园举行,一年两次,为其时美谈。而新南社、南社纪念会的几次活动,都在上海举行。

南社是一个社会团体。其成员非常多元化,概括来说,皆为革命志士;分析而言,国粹派占有很大的比例。我们以“社会团体”来定性南社,并未否定南社兼具“革命团体”和“文学团体”的性质。实际上这几种性质,正是构成了南社的特性。南社的创立有其历史文化的渊源,革命与文艺无疑是其中的重要因素。

说到南社,必须要说高旭。高旭,金山张堰镇人,字天梅,号剑公、钝剑、江南快剑。1909年,高旭发布《南社启》,昭示“南社”之第一次出现于神州大地。高旭不止是文士,更有同盟会员、革命家身份。他作有“花前说剑图”,题诗于其上,说:“提三尺剑可灭虏,栽十万花堪一顾。人生如此差足奇,是真风流真英武。”

南社的“剑”,又不仅是高旭一人。与他声气相通的,有俞剑华、傅屯良、潘飞声,此四人被誉为“南社四剑”,其中,剑士潘飞声、剑华俞剑华、君剑傅屯良、钝剑高天梅(高旭)。

如果说“南社四剑”还只是以剑为字号者偶然并称,那么从“南社”的创立根本我们还可看到南社成员的侠气、“剑气”。虽然说“琴心剑胆”多为旧小说描绘文武双全之主人翁所用,但“剑”并非只是武勇之谓。《庄子·说剑》云三剑:“有天子剑,有诸侯剑,有庶人剑。”其中天子之剑“匡诸侯,天下服矣”。而诸侯之剑则“如雷霆之震也,四封之内,无不宾服而听从君命者矣”。可见剑之意象,非好勇斗狠,而在于安天下。

南社以“南”为社名,取的是“操南音不忘其旧”的意思,本身以诗社文坛为形式,其内核实际是革命。花月之吟、诗酒之思是其形骸,集会革命、鼓吹起义是其精神。故而,我们不可忘记南社的革命性质,而仅仅以文学团体视之。

以南社为名,高旭、柳亚子、陈去病等人大约有以明代的“几社”、“复社”为榜样的意思。崇祯元年(1628),松江府杜麟徵和夏允彝在京师,与28位士人结下“燕台十子之盟”。当时东林人士受到阉党的沉重打击,燕台十子之盟自始即确立志向,要继承东林,参政治、斗阉党。苏松诸人大多落第,南归之时约定立社。崇祯二年(1629),复社和几社成立。苏州张溥是复社的创始人,陈子龙、夏允彝等人为几社的创始人。何以名几社?杜登春《社事始末》:“几者,绝学有再兴之机,而得知其神之义也。”绝学再兴,隐含的意蕴也就是内圣外王之道的复兴,也就是士人的参政权。

复兴明末士人的斗争目标是阉党与朝政之乱象,清末的士人有所不同,斗争的对象是腐朽的朝廷本身。经历了“戊戌变法”百日维新之后,数千年未有之变局即将来临,进步士人为此奔走,为此相结。苏松地区再度成为这种进步力量的聚集地。在松江府金山高旭就在这时站到了历史的舞台上。

有关高旭的事迹,柳亚子的叙述当属第一手资料。在《南社纪略》中,柳亚子首先写的是《我与南社的关系》,而他最先叙述的两个人,就是陈去病和高天梅(高旭)。

对后者,柳亚子说:

高天梅,名旭,字剑公,原名,更名堪,字枕梅,一字钝剑,别字慧云。江苏省金山县张堰镇秦山乡人。家世读书,也富有田产。叔父吹万,老弟卓庵,都以诗文著名,人称一门三俊。

柳亚子首先介绍了高旭的身世。其一,他是世家子,家世读书,富有田产,是典型的苏松富裕家族。其二,其门户多读书人,叔侄二代有三人以诗文名世,“一门三俊”,可见是耕读之家中的佼佼者。柳亚子接着叙述:

一九〇〇年(清光绪廿六年),唐才常烈士在汉口发难,失败流血。天梅作诗哀悼,有“汉儿发愿建新邦”之句,此时革命思想业已成熟了。一九〇四年(清光绪三十年),元配周红梅夫人去世,便去游学日本,在留学界中,是一位活跃的分子。一九〇六年(清光绪三十二年)归国,在上海创办健行公学,提倡革命,有第二“爱国学社”的倾向。同时,他是中国同盟会江苏分会的会长,声名很大,江督端方屡次想速捕他,却苦于没有机会下手。他的诗词也越做越好了。

这一段非常重要,说明了高旭或当时以其为代表的苏松士人的进步发展。前文说到几社、复社的士人,其学问不得不说精深,其品行不得不说高尚,其气度不得不说慷慨。但从根本上来看,明代的士人,无论是几社、复社,还是东林党人,与东汉士人何异?数千年以降,并无本质变化。然而短短二百多年之后,同样是在这块中国最富庶的土地上,高旭等进步士人已与数千年的前辈有了本质的区别——汉儿要建的是“新邦”。

“新”,这是自维新运动以来,留给中国士人的精神财富。何以新?西化。西欧遥远,何以学习西化?日本。高旭去了日本留学,并成为留学生中的活跃者,他更成为同盟会的重要成员,江苏分会的会长。

1906年柳亚子到上海健行公学读书后,与高旭等同盟会会员合办《复报》,取“光复中华”之意。

值得玩味的是,两江总督端方屡屡想要逮捕高旭这个革命党人。端方曾是戊戌变法中的开明人士,作为五大臣之一远赴西欧考察政治,预备立宪。他也非常支持留学。而时至光绪末年,士人对于清朝廷业已完全灰心绝望,决意走更激进的革命之路。而此时端方这位开明人士也早已是革命之阻力。由此也可见高旭等士人的卓著见识和进取精神。

再看高旭直抒胸臆的诗作,也足可见其心境:

弹筝把剑又今时,几复风流赖总持。

自笑摧残遽如许,只看萧瑟欲何之。

青山似梦生秋鬓,红豆相思付酒卮。

怕听夜乌啼不了,沼吴陈迹泪丝丝。

“沼吴”,典出于《左传·哀公元年》,说的是吴越争霸的故事:“越十年生聚,而十年教训,二十年以外,吴其为沼乎!”金山自为越土,而以吴比喻敌国,则暗喻满清朝廷。从这一用典,可看出高旭在家居郁郁,百无聊赖之际,仍有“三千越甲可吞吴” 的卧薪尝胆之壮志。

柳亚子评论此诗:“说到“几复风流赖总持’,是已经走上发起南社的道路了。”

“剑”,代表了南社诸人的革命之志。高旭“提三尺剑安天下”的革命情怀,与南社之创立关系匪浅。据柳亚子《南社纪略》说:

天梅杜门家居,一隐三年,不免静极思动。我们三个书呆子,函牍往来,诗词唱和,酝酿复酝酿,动荡复动荡,直到1909年(清宣统元年),南社的名词,便以我们三个人的努力,正式出现于世界。

足见高旭对于南社创立的重要作用。而“三个人”云云,系指柳亚子、高旭、陈去病。这三人意气相和,都带有任侠气、仗剑气。

陈巢南,名去病,字佩忍,原名庆林,字百如,一字柏儒,江苏吴江同里镇人。其曾祖父、祖父以商业起家,有江湖任侠之风。其父亲、叔父也以材武著称,孙中山先生曾为其书墓碑“二陈先生之墓”。陈去病自少意气不可一世,甲午海战后,在同里创立“雪耻学会”,响应康梁维新运动加入中国教育会,东渡日本,加入拒俄义勇队,“名为拒俄,实则革命”。回国后任《警钟日报》主笔,创办《二十世纪大舞台》。赴徽州,道芜湖,加入中国同盟会。从陈去病的经历来看,他出身苏松一带富庶之地,家世殷实,文采飞扬而又任侠。他的任侠并非江湖气,而为革命意志,为国家命运而奔走呼号。

柳亚子其人更无需多言,他自己说其家世与高旭差相仿佛,自高祖、曾祖以降,都是以文章道德,望重一方,也就是出身于所谓的书香门第。柳亚子更“把唯物史观来解剖”自己,得出的结论“当然是小资产阶级而兼充智识分子的了”。他的父亲“头脑很新,在戊戌政变时代,左祖康梁,大骂西太后”。他与高旭等人相识,共同确定了革命的理想和志向。

在清政府的虎视眈眈之下,进行革命党的集会危机重重,故而南社以雅集的形式,以诗酒作为掩护。选择文人雅集的形式,并非偶然,也不是随意为之。这群具有超越性的新士人群体、知识分子,其对于旧有文化、文学、艺术的喜爱,是根深蒂固的,是不可磨灭的。因此,“说剑”之余,“描兰”兴浓。

我们现在来推测创立南社的几位士人的思想,往往要从其诗作中去描摩,这便是文化的复杂性。这种复杂性在极具超越性的新士人身上有着难以预测的积极作用,能够中和超越性的张力,维持必要的个人心理平衡,乃至社会心理平衡。

事实上,我们有时甚至难以确定这些革命党人的聚会究竟是在为革命而“说剑”,还是内省自照而陶冶心性的“描兰”。

说到“描兰”,我们不得不说到金山的白蕉。

在高旭等人酝酿南社成立的1907年,白蕉出生在金山张堰一个世代从医的书香门第。白蕉本姓何,小名菊馨,字馥,号远香,又名旭如,字治法。他的祖父何朗甫、父亲何锡琛都是负有时誉的名医。白蕉自幼颖悟、酷爱书画富有天才,用功不辍。据说白蕉早年临摹欧阳询的《九成宫醴泉铭》、虞世南的《汝南公主墓志铭》,皆可以与拓本透光重合,其勤勉天赋如此。

白蕉的“兰气”渊源十分久远。白蕉故里张堰古镇,旧名赤松商市,相传汉初留侯张良从赤松子游曾居于此,故又称留溪、张溪,晋朝已形成商市。近代以来,张堰古镇有“浦南首镇”的美称,也是南社的发源地之一,南社创始人之一的高旭就是在万梅花庐撰写了《南社启》,吹响南社成立的号角。南社社友中著名书画家黄宾虹、“江南三大儒”之一的高吹万、社会名流陈陶遗、南社创始人之一的柳亚子、南社第二任主任姚石子等,都十分器重白蕉的才华气质,常有书信往返、诗词唱和,并多有指点提携。在古镇传统和南社文化的浸润下,白蕉诗文、书画、金石莫不精深,传统文艺修养相当全面,是沪上公推的“江南才子”。

这位南社的“江南才子”,秉承了高旭等南社元老的“兰气”。白蕉最出名的是画兰,他的诗文也十分优秀,影响很大。1929年出版的白话诗集《白蕉》,就收录了他在1926年至1928年创作的《白蕉》《使梦也睡去》《这是一张白纸》等四十余首白话新诗,内容大都是爱的悲愁和欣喜的歌咏,让我们看到一个向往自由、期待爱情、追求浪漫的青年白蕉。这在某种程度上,也反映了20世纪的中国,士人文艺心的大绽放。在天翻地覆的革命排满、推副帝制时代,这股幽香的文艺“兰气”都一直在南社诸人之间飘荡。所以革命之后,新时代中“兰”也渐渐盖过“剑”,发挥着南社士人的文化影响。

还有另一个借助白蕉可以看到的南社文化之张力,或者说借助南社文化之张力可见白蕉自身的思想复杂性。白蕉生平爱兰、画兰,写诗作文,文化影响巨大。但他毕竟是新时代的土人,不是传统的隐士。他关心时政,积极参与社会革新。1925年五卅惨案发生后,白蕉曾参加群众示威游行1926年,白蕉参与创办《青年之声》半月刊,宣传三民主义。国民党当局却认为此刊“过激”,下令停刊。白蕉又创办了《复活》,继续其革命思想的宣传,1927年,白蕉经李一谔介绍参加国民党,并担任国民党金山县党部青年部部长。1929年,经黄炎培、张一麟等推荐,白蕉担任上海人文社史料月刊《人文月刊》审订,发表了多篇政论、史论文章。特别是1935年,他开始在此刊上连载《袁世凯与中华民国》,议论时政,讽喻当局,受到极大欢迎。1936年,在沈恩孚鼓励下,白蕉加以增订润色,并由上海人文社正式出版,得到了黄炎培、柳亚子、叶楚伧等前辈激赏。《袁世凯与中华民国》后来多次再版,成为研究袁世凯及20世纪二三十年代的重要史料。这些都表明,在“兰气”之余,白蕉胸中又有着如南社诸人一般的革命“剑气”,勃发不可抑制。