留在相册里的2020

来源:解放日报 作者:王潇等 时间:2020-12-28 点击:

编者按:呈现在您面前的七张照片,是解放日报特稿记者在即将结束的2020年获得的。它们构图未必精巧,色彩未必鲜亮,但均令我们难以忘怀而不忍删去,因为每一幅画面背后都有一个令人动容的故事。在这里,七位特稿记者回顾了有关这些照片的采访点滴,希望由此去勾勒2020这个历经磨难却不懈向前的年份。

上海市疾控中心急传科主任潘浩在接听电话。范士广 摄

钥匙的撞击声

■首席记者 王潇

潘浩,上海疾控中心防治所急性传染科主任,也是一位病毒猎手。

11月,他带领团队不眠不休,仅两天就破获了一桩悬案——11月9日上海确诊的1例新冠肺炎病例与11月10日在安徽确诊的病例都曾共同清理过一个自北美地区运返回沪的航空集装器。最终让人们意识到,“物防不仅局限于冷库”。

为什么一直留着这张照片?因为这张媒体同行抓拍的照片几乎是他唯一停下脚步的照片了。

事实上,我对潘浩印象最深的是一种声音——一串钥匙的撞击声。

那是2月中旬,“抗疫战事”最胶着的阶段。我在疾控中心蹲点采访,但潘浩几乎没有时间和我说话。

当时我重点跟访的流调队员孔德川和郑杨正在“啃”一桩难案——想搞清楚一位70岁独居的上海老太太是如何感染上新冠病毒的。

在排查数天无果后,他们决定再去社区。临走,潘浩过来叮嘱几句。我赶紧问潘浩:“我能跟着去吗?”他人已经走了,背对我挥手说,“你想干嘛就干嘛”,走廊里就只剩下他腰间一串钥匙撞击的声响。

当天,调查有了重大进展。队员们发现,与老太太在某公共事务中心办理业务的就是一位确诊者。潘浩向指挥部汇报后,又来办公室向全体队员宣布进展,他急匆匆地走进,鼓着掌说:“我就说嘛!流调是疾控的灵魂!”简短的几句鼓励之后,他迅速转身离开,那串钥匙也随之又响起。

人们都说,上海管理得精细,管控得专业。但这份精细的背后是什么在支撑?其实就是一个个和市疾控流调队员一样专业而具体的人在支撑。他们尽全力守在自己的岗位上,凝聚起保护这座城市最坚实的力量。

记者与张桂梅校长合影。 胡才星 摄

飞出去,别回头

■记者 王倩

2020年全国哪位校长被媒体报道得最为频繁?恐怕非张桂梅莫属。

我邀请张校长和我照张自拍,她笑着说“老太婆太丑了”,却还是配合地把脸凑上来。手机软件强大的美颜磨皮功能抚平了她脸上的褶皱,但额头上骨肿瘤的凸起还是异常明显。在镜头里,脸色黑黄的老太太变白了,头发乱蓬蓬的好像从没整齐过,后脖颈上风湿膏的胶布也露出一角。

临别时的谈话内容我已经忘记大半,只记得自己重复了几遍,希望她保重身体。走出校门前,我主动拥抱了一下她,突然眼眶有些发热。当下,我面对的只有一个疲惫的老人,让人心疼。

回想起那天上午跟张校长进山家访,坐在车上眺望山川、路过牛群,我举着手机不时感叹好风景,同车的女高教务主任张晓峰随口说了句,再好的山看久了也会腻,想出去。谁说不是呢,在华坪女高读书的女孩们,就是在用力向山外奔,去看不同的风景。

回程和来时一样,我得先从华坪坐汽车到攀枝花,再坐高铁到昆明,最后搭乘昆明到上海的航班。赶往攀枝花高铁站的路上,山坡上星星点点的芒果树被抛在车窗外,不时还能看到绿色的金沙江水。2011年,华坪女高的首届毕业生们大概也从这条路出发,奔赴五湖四海。也是那一年,我从家乡甘肃到天津读大学。作为同龄人,我依然能回想起近十年前出发时的兴奋与喜悦,或许她们和我一样。

抵达上海后,我收到了同行发来的这张照片,原来我在和校长自拍时,他悄悄按下快门。相比自拍,我喜欢这张照片,这是更真实的记录。

透过窗口,眼前是一排病床,植物人患者就躺在这里。张凌云 摄

破石为诗

■见习记者 李楚悦

2020年,陈年喜告别爆破工的身份已经好几年,但他在矿洞里写下的诗集《炸裂志》,几次加印,依然脱销。那些来自矿洞的诗句,在城市里不断引发共鸣与回音。

我在一个叫赵沟的地方,见到撑着伞在路边等我的陈年喜。他比我想象的要高大挺拔许多,站得很直,脸上挂着笑,全然看不出曾经在矿山经历的坎坷。

因为陈年喜的坦然真诚,和他的采访更像是聊天,特别舒服。他回忆在矿山爆破的经历时,会用“那年在矿山,干到桃花开的时候……”这样的表述。那些关于生活的苦难,琐碎的、持续的、极度孤独且痛苦的经历,一概以平和的语调娓娓道来。

他告诉我新疆是他的梦魇,因为那里的矿山岩体异常坚硬,爆破特别困难。几次入疆,都没挣到什么钱,有一次甚至连回家的路费都不够。但也是在新疆,他体会到边塞诗人的心境,觉得开阔又豪迈。他甚至记得,自己从矿洞里直直坠落摔断胳膊那天,矿山之上的月亮很圆。

为了说明岩石之硬,爆破之困难,他突然起身拿了一小块岩石给我看。人很少保留给自己带来痛苦的东西,但他并不逃避。直面坚硬粗糙的生活,爆破它,甚至在缝隙里作出诗,这种日常的勇气与从容,透过那一小块岩石,令我突然心跳加速,一时间问不出问题。

陈年喜写诗的年头要比爆破的年头早许多。或许也正因如此,他能成为那种少有的人,能在遍尝生活之苦后,依然保有纯粹又积极的姿态。生活以石投掷,他报之以诗。

前一阵在朋友圈得知,9月开始陈年喜加入了一个公益组织,致力于推动预防和消灭尘肺病。尘肺病患者陈年喜,依然在为生活奔波,也从未停止过写诗。

《炸裂志》一直放在我的案头,扉页上是他的赠言:诗歌为证。

莫高窟的月。 郑子愚 摄

莫高窟的月

■记者 郑子愚

11月初,甘肃敦煌。那时天微亮,我从敦煌市中心赶往25公里外的莫高窟。

我的采访提纲上列着:你为什么愿意留在敦煌?听到这个问题时,三位年轻的莫高窟人不约而同沉默了。那晚复盘采访,我发现这个问题本身就基于一个错误的心理预设,而他们从来没有考虑过去留。

甘肃敦煌是地处内陆的边远小城。在采访时,他们提到,当沙尘来袭,让人睁不开眼,还会割破脸,吹得一嘴黄沙。通往莫高窟的公路孤独地延伸着,像一柄利刃划开戈壁。当地一位司机说,夜晚车开到这里就心里发毛;莫高窟外,三危山和鸣沙山的交界线与天相接,满眼荒芜。我想,年轻人都曾有待不下去的理由吧。

但是我错了,恶劣的自然环境,在莫高窟人口都化作了一件件轶事。他们笑谈甘苦,像是在展示敦煌莫高窟授予他们的“勋章”。他们来这里,大多先是源自热爱,接着是受到前辈感召,最后是对文物的敬畏和刻在骨子里的自信。

留在敦煌,是一件水到渠成的平常事。他们无须思考,也不曾想过去留。

第二天去往莫高窟,快到终点时,我恰好看见照片中的场景:晨曦照在断崖上的莫高窟,银白色的月亮悬于之上,我立刻掏出手机按下快门。第一个在这儿开窟的人一定也见过这断崖上的月,这月亮又陪伴过多少守在敦煌莫高窟的人。

陈年喜在矿洞中写诗。(纪录片《我的诗篇》官方剧照)

安养生命

■记者 张凌云

北京延生托养中心,这里是中国大陆唯一一家植物人托养中心。

我踏进病房,护士带我走过一长排的病区。即使这里安静得只能听见机器发出的声响,一张张病床走过去,我的内心还是久久不能平静。

我不忍把镜头直接对准这些躺在病床上的患者,于是透过两个病区间的小窗拍下了眼前的病床。

他们是很少被人看见的一个群体。这里还有很多镜头外一张张病床旁边看不见的故事。

有丈夫把遭遇车祸而成为植物人的妻子送来托养中心后,依然每天都赶来病床旁,寸步不离,为妻子翻身、擦身、拍背,流食也要亲自做。问及原因,他说,“如果躺在床上的是我,她也会像我这么做,我没有理由不坚持。”

托养中心目前一共住过90多位患者,但没有人醒来。在这里,死亡并不会被避讳,家属们心里清楚,这里会是亲人们生命的终点。很多人在亲人离开后,依然会给中心送来锦旗。

托养中心的创始人相久大告诉我,之所以选择创办这样一家托养中心,是为了这些植物人和家属有处可去,最后能够有尊严地离开。“对植物人家属来说,只要亲人能活着,就是意义。”相久大说,“安养一个植物人,就是安抚一个家庭。”

康帅红陪着远远在医院接受康复治疗。 康帅红供图

别了,我的爱人

■记者 雷册渊

接到那通电话,是在2月下旬的一个凌晨。后来,就有了那个故事——《殉职名单之外的武汉诊所医生》。

打来电话的是一位名叫林学萍的阿姨,她的丈夫廖庆绪是武汉的一名诊所医生。经营私人诊所近30年,廖庆绪凭借自己的医术和医德,在汉阳十里铺一带攒下了几乎人人称赞的好口碑。在疫情最严重时,他坚持接诊和救治病人,不幸感染新冠肺炎去世。噩耗传来,整个十里铺为之一恸——社区再无“守门人”。

廖庆绪今年66岁,接近一半的人生都在那间小小的诊所度过,守护着一方百姓的平安。采访中,我一次次被感动,因为疫情阻断了交通,廖庆绪好像离我很远,而随着采访不断深入,廖医生的形象一点点丰满起来,仿佛他又离我很近。

在采访的所有人中,让我印象最深的是他的爱人林学萍。结婚几十年,廖庆绪一直对她疼爱有加。疼爱到什么地步?平日里,廖庆绪除了经营诊所挣钱,还承包了所有的家务,就连林学萍每天要吃的常规药,廖庆绪都会在中午专门抽空回家一趟,拿好药,倒好热水,再递到妻子手中。

这样一个被丈夫宠爱一生、十指不沾阳春水的女人,刚到晚年就痛失生命依靠,对她来说是怎样的打击?这种痛,没有相同经历的人恐难感受。

林学萍不知道,像丈夫这样的私人诊所医生能不能算作抗击新冠肺炎殉职的医务人员。这些日子,振作起来的她一直在为丈夫的殉职认定奔走。她也终于开始做菜、旅游,状态一天天好起来,只是节日夜晚朋友圈里的一句“永别了,我的爱人”看了让人心生生地疼。

林学萍告诉我,因为不爱拍照,这张照片是他们夫妻二人为数不多的一张合照,是去年廖庆绪和60多个同学从香港旅游回来,她去地铁站接他时拍的。我一直把它存在手机里,不忍删去。因为无论廖庆绪最终有没有被列入殉职医生名单,他都应该被我们记住,不是吗?

廖庆绪不爱照相,去年他旅游归来,林学萍在地铁站接他时拍的这张照片是夫妻俩为数不多的合照。受访者供图

艰难的归途

■记者 杨书源

这是康帅红和7岁的儿子远远(化名)在深圳某儿童医院寻常的一晚——两次开颅手术以后,远远正在接受漫长的康复训练,康帅红24小时陪伴。看到远远笨拙而努力的样子,康帅红常眉头紧锁,但她很少表达。

情绪也有决堤的时候,一天夜里她大哭着给小妹康乐莹打电话求救:“我该怎么办?我闭上眼睛,全是父母躺在那儿惨死的样子,睁开眼睛又是我儿子受伤的样子。”

远远是2020年8月8日江西曾春亮杀人案现场乐安康家唯一的幸存者。他的头部被凶手曾春亮用锤子砸出了一个碗口大的凹陷。

现在远远逐渐康复,他对康帅红说得最多的话就是“妈妈谢谢你救了我!”康帅红每次都回答他:“我应该谢谢你救了我!”但孩子还不明白这句话的含义。

我曾经在凌晨2点多收到过康乐莹的微信“你睡了吗?”我知道,她一定是又在经历一个无眠的长夜。现在她的生物钟是颠倒的,天亮后才入睡,睡着了就是父母一次次在梦里出现。

“最近的一个梦,我看到了妈妈,我问她怎么才能随时见到她。”康乐莹说在那个梦里,母亲的答案是:你看到身边谁对你释放善意,那她就是我的化身。

“我妈是一位农村的主妇,这其实不是她平时说话的风格。但是我就是愿意相信这是她说的。”一次康乐莹正在接受我的采访说着案情,忽然悠悠地对我说:“书源,你一定要多和父母待在一起,多带他们出去玩……”

康乐莹是家中为父母的案子奔波最多的一个孩子。1989年出生的她接受了良好的教育、在父母的帮助下在深圳安家置业,至今单身。父母曾经是她日常情感的最重要纽带。

现在,一切断裂了,但她必须回到正常生活,究竟什么是正常生活?她去找心理咨询师聊,得到的建议是”你应该正式和你父母告别。”她大哭着说:“我办不到,他们还在用另一种形式陪着我……”但是好几个月里,她都不敢回家,家就是父母的案发现场。

12月21日冬至日是曾春亮故意杀人案开庭的日子。休庭后的下午,康乐莹告诉我她回家了。家里灰尘很大,小鸟开始计划在院子里筑窝了。她想起以前父亲驱散这些鸟时总带着惋惜:“要是老房子,就让他们筑窝了。”父亲进家门不爱换鞋,就总爱在门口重重踩踏几脚,碾去灰尘后再进屋,嘴里还嘟囔着:“我的鞋挺干净的……”她说这个家哪里都是父亲的影子。

对于康乐莹,回家是艰难但必须迈过的人生一道坎。

责任编辑:日升

网友评论

相关内容

总书记挂念的红色老区:“想请总书记再来大湾村看看”

△2020年4月16日拍摄的金寨县大湾村新居(无人机照片)。总书记挂念的红色...

张定宇、张桂梅等入选感动中国2020年度人物

《感动中国2020年度人物颁奖盛典》播出,感动中国2020年度人物为张定宇、陈...

这个“全球唯一”为什么在中国?

刚刚过去的2020年 新冠肺炎疫情让全球贸易遭遇了寒流 困境和压力之下 中国...

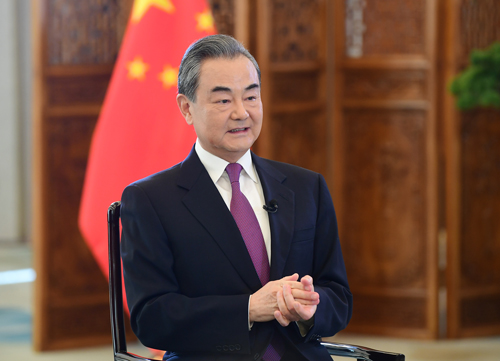

王毅就2020中国外交重磅发声:中美关系困境源于美国视中国为最大

近日,国务委员兼外交部长王毅就2020年国际形势和外交工作接受新华社和中央...

2020年上海十大新闻

1 习近平出席浦东开发开放30周年庆祝大会,要求打造社会主义现代化建设引领...