个体中医武汉抗“疫”记

来源:解放日报 作者:杨书源 时间:2020-05-09 点击:

郑安家回上海后,在上海的门诊部为患者问诊。 杨书源 摄

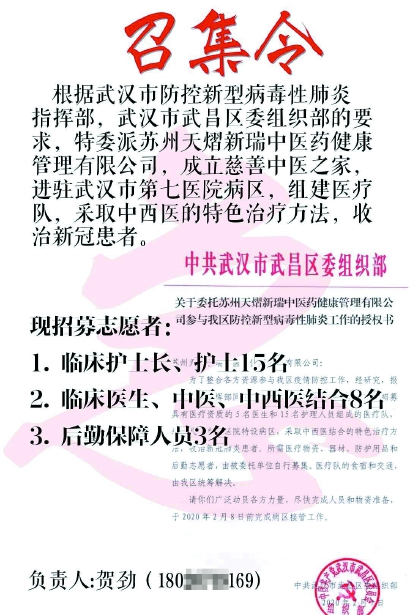

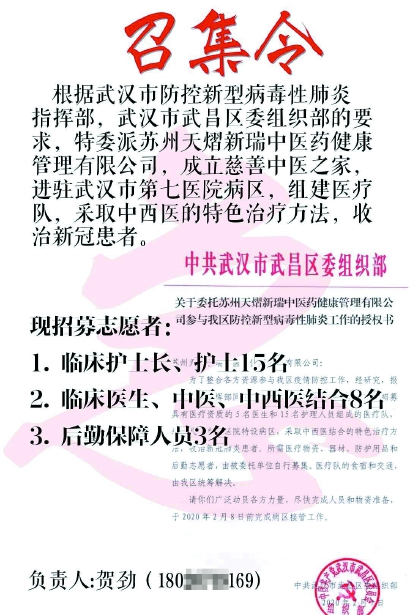

贺劲当时转发的民间中医召集令。贺劲供图

38岁的中医郑安家从武汉回上海快满1个月了,他在斜土路上的中医门诊诊室逐渐恢复人气。

4月29日下午,一位60多岁的老太“咚咚咚”跑上3楼,往里头好奇张望着问了句:“你是从武汉回来的医生吗?那我就要找你看病。”

同在武汉奋战了1个多月的队员莫仁云,回家后的动静似乎大些。4月初,武汉各家媒体联合阿里为他颁发了“天天正能量”特别奖及奖金1万元。

4月15日,广西来宾市忻城县为本地去过武汉的6位医护人员举行欢迎仪式——警车开道、市领导到广场献花,莫仁云接受了和“正规军”一样的待遇。

社交媒体上,北京老中医李中正的武汉之行更不着痕迹。他诊所微信公众号上,一则“4月19日起李中正大夫从武汉归来,恢复出诊” 的消息,透露了他的行踪。

这群中医的故事要从一道征集令说起。2月初,武汉招募个体中医志愿者的公告在业内流传:“中共武汉市武昌区委组织部授权苏州天熠新瑞中医药健康管理有限公司,成立慈善中医之家,招募具有资质的5名医生和15名护理人员组成医疗队,进驻武汉市第七医院特设病区,采取中西医结合的治疗方法,收治新冠肺炎患者。”

因为这道征集令,一群天南海北的个体中医聚集到了武汉。1个多月里,他们在武汉市第七医院(以下简称“七院”)建立的纯中医治疗新冠肺炎的病区,收治了60多位患者。

“这不是一次冒险实验,而是一次让有能力的‘体制外’中医接触真实病例的机会。”在武汉亲历了这场民间行动的李中正说。

归来以后

从武汉回来后,郑安家发现自己最大变化是开药方时敢于“下猛药”了。

比如他以前只敢开每服药10克以内的附片(一味温补脾肾的中药),但现在他能从容开出3倍量的药材。“只要是对症下药就可以了,以前总是畏首畏尾的,患者康复得也慢。”他说。

在郑安家工作的门诊部,为了避免机构风险,有一个特别规定——中医处方如果开出了超过药典范围的剂量,需要医生在那味药后手写签名。郑安家以前签字时总会心慌。

然而过去一个多月,这种情绪在武汉隔离病房逆转了。“我在病房里看到资深中医赵志宏为一位有糖尿病的患者开附片,按照常理这不可行,但是患者在小剂量服用以后,身体有了好转,我们又加大了剂量……”郑安家尝到了用中医治疗急病的甜头。

4月15日,在广西,另一位从武汉归来的个体医生莫仁云站在自家诊所前。人声鼎沸,眼前晃动的全是横幅鲜花,他却有些局促。

4月16日8点,归家后第二天早上,莫仁云的诊所照常开门了。相比以前每天30多位患者的人流量,这些天的患者人数减少了一半。不过,这对他来说也是好事,他有了更多为病患查体的时间。自从在武汉跟着几位中医专家学会了在脚上诊脉后,他也把这种诊疗方式带回了诊所。

他和武汉患者的联系也没有断,一位在隔离点复阳的患者几乎每天都在微信上和他聊天:发自己一日三餐、舌苔变化图片以及用药情况。莫仁云没有落下过一条信息。

这支志愿者医疗队的领队、来自厦门的中医贺劲是最晚离开武汉的。3月底武汉还没有解封,队员们需要陆续回家,志愿者中医来自四面八方,无法包专机专列,贺劲就充当司机,把队友们一一送到了武汉临近城市通车的火车站,目送他们离开。

4月底医疗队从社会各处募捐的许多防疫物资和药材没有用完,他要捐赠给当地公益基金会处理。

当他在武汉忙着清点物资数量、收发快递时,眼前浮现的却是2月底,一箱箱物资由志愿者们的小车一点点输送聚拢到武汉……

“草台班子”

在疫情最严重的武汉,没有谁比贺劲更清楚,1周内组建这个志愿者中医队伍要走过多少禁区。

哪怕是身为本地人的贺劲,最初申请去抗疫一线时,也因为个体医生身份,曾被7家武汉公立医院拒之门外。

43岁的贺劲是“慈善中医之家”到位的第一位医生。他曾在武汉一家三级中医院有十多年急诊、CCU(心脏重症监护室)治疗经验。

在没有医院接收贺劲时,他想过开通线上免费门诊,但是帮助了五六位患者后,实在觉得隔靴搔痒。

2月6日“慈善中医之家”招募令让他重燃希望。因为临床经验丰富,贺劲被选为了领队,由他和苏州那家中医药管理公司的负责人戴新瑞组建。

贺劲在朋友圈里发布了招募帖,要求大致是:为人谦虚、不好大喜功、能吃苦并附上一份平时发热、咳嗽的处方……

当然,入选的首要条件是报名者必须拥有执业医师资格证。招募令一发布,贺劲每天会收到两三百个报名电话。

其中,就有莫仁云。2月11日,他出发前往武汉,刚到柳州时就被叫回了,原因是武汉当地防护物资短缺,即使人过去了也进不了病区。他等到了2月13日才重新出发。

郑安家到武汉的时间比同行晚了近半个月。2月7日报名时,组织者对他进行了线上面试,他回答一些用药问题时不太完整,没有入选。半个月后,他再次接到了组织者的电话,告知有了新任务——去另一家定点医院参与中西医结合治疗。

去武汉的高铁上,郑安家碰到了外省支援武汉的一批“正规军”,虽是同行,但他没好意思上前搭话,总觉得不够自信。

实际上郑安家已经从医十几年了,去年夏天也考取了中医的主治医师资格证,在老病人圈子里口碑很不错。

年轻医生们差不多到位了,贺劲总觉得这样一个团队似乎还应该有几位核心人物。就在这时,北京中医李中正出现了。

在李中正投递的简历上,贺劲看到不少过硬的标签:中医专业博士后、曾任河南中医学院教师、在网络上做过《黄帝内经》的公众普及讲授工作……

2月初李中正团队和贺劲在微信上陆续沟通了2天,主题只有一个:未来这个病区的治疗方向。贺劲发现双方一拍即合,都坚持纯中医治疗理念。2月10日,收到贺劲发出的邀请后,李中正立即从北京动身。

不久以后,另一位曾经在北京参加过非典救治的老专家赵志宏也加入了救治的队伍。临出发前,他询问有没有夜班,得知需要上夜班后他买好当天的机票就来了。到了之后众人才知道,他已经60多岁了。

从零建病区

“一进病区,我看到的除了床还是床。”这是贺劲2月7日初入武汉市第七医院六病区的印象,这也是后来这支中医医疗队的主战场。

这个病区是上世纪50年代留下来的老病房,幽暗潮湿,没有基本的急救设备,也没有药房等配套设施,存储捐赠物资的地方也有些凌乱。

但是,情况随时都可能恶化的患者等不及了。2月9日下午,六病区在开始运行后的1个小时内,30多张床位就全部收满了,一共36名病人,以轻中症患者为主,包括4位重症患者。

病房的布置十分仓促。比如患者床前来不及挂上个人信息卡,医生们只好找来白纸,写上患者个人信息贴在瓷砖上。

当时贺劲的朋友圈里几乎每天都要发布好几条征集物资的朋友圈。最缺的还是口服中药材。一般医院中医药房里常备的中药有上百种,而这个病区最初只有几十种药材。

病区物资最紧张时,进病房的医生只能拿垃圾袋代替鞋套,有时防护服开裂、护目镜戴得不够紧,会让人一阵后怕。贺劲记得防护物资最紧张时,他在病区里两天半只换过1次防护服。

除入选医生外,陆续有中医志愿者自发开车前来,后备厢装着满满的中药材。在六病区,志愿者就像是鸟儿筑巢一样,不断在把“树枝”衔过来——李中正记得自己刚来时,进入污染区的隔离门只有一道,一个星期以后工人们加装了另一道,又过了一个星期,第三道隔离门装好了,符合隔离病房要求了。接下来呼吸机等检查仪器也逐渐到位。

病区刚建成时只有2名护士,不少医生要顶护士的班。后来又有一些志愿者护士来了,但有的来了没几天又悄悄退出了。

“她们倒也不是在意报酬和辛劳,而是担心被感染后不能获得相应的保障。”李中正说。

就在病区人员混杂的日子里,李中正说自己“花了三分之一的工夫在治疗患者身上,其余时间都在处理人员管理上的琐碎事情”。

但失控的局面还是时有发生。按照当时病区的规章制度,李中正和赵志宏对于患者的治疗有决定权,但依旧会有中医爱好者不听指挥,擅自为患者扎火针、艾灸。后来,他想到了建立主任查房制度。这不是为了居功,而是为了能够名正言顺地给同行纠错。

人员参差不齐、病房没有职级差别,接下来的工作应该如何展开?医疗队想到的关键一步是对患者进行问诊分型:75%的是轻症患者,口服统一的协定方即可,医疗队定出了两个协定方:1号方针对体虚的老年人,2号方则面向一般的成年患者;25%的患者病情较重,需要一人一方,定时监测。

几位年轻医生在病房则负责几位患者的状况跟踪,一旦患者在药效和身体上出现异常,就要及时反馈给几位年资高的医生共同处理。

“纯中医”风波

入住六病区的每一位患者,都会在第一时间被告知他在住院期间将接受纯中医治疗。这让不少患者不安甚至焦躁。几天内,贺劲接到了好几位患者的投诉,都是质疑中医治疗。

“其实患者在意的并不是中医还是西医,他们在意的是疗效。”李中正分析。所以处理这些投诉的最有效办法是在短期内让患者感受到好转。

他至今仍记得他到达武汉当天,首次查房时患者脸上的表情——他们的眼神都很淡漠,有种不愿表达的悲伤。

其中有两位在同一病房的重症患者,他们下肢足部的脉象都呈现“浮大数而无力”,这是极为危险的信号。

“我记得其中一位和我同岁,46岁,是来武汉帮着在武汉照看孙子的西北人。他脸上像是涂了一层乌油,闷喘得特别厉害。”李中正说。李中正给这位患者开起了小灶,每次查房都要重新复核药方,几乎每天的药材配伍都在发生变化……

3月12日,这位患者已复原大半,在六病区关闭后他转入了新的医院。但是出于对之前治疗手段的信任,患者没有跟着新医院的治疗方案走,继续服用李中正给他开的中药。

当问起李中正是否和新的管床医生沟通过这件事,他说没有。“换一个医生,就会有新的治疗方案,尤其是中医和西医,互通的确有难度。” 李中正解释。

然而,这位患者同病房的病友却成了六病区唯一的死亡病例。这也是李中正的心结——2月10日查房那日,他就给患者开了药方,但由于当时药材中缺少一味附片,替代药材也找不到。药方搁置了一天,11日夜间患者病情加重,当日凌晨他离开了人世。

“我很遗憾没能挽救他。要是有好的附片,要是他再多撑一天,或许不会这样。”李中正说。这位患者的离世,也给这个临时组建的团队带来了震荡。有人开始思考是否还要坚持纯中医治疗。

而李中正的困惑,并不在于对中医疗法本身的怀疑,而是当时治疗药物不到位,治疗方案响应不及时。他提议贺劲立即筹建六病区的中药房,购买江油附片、去皮炒附片。“自从炒附片进来了以后,治病过程少了许多曲折。”李中正说。

在病区开设1周后,第一位核酸转阴患者出现了。2月13日,病区里大部分患者出现好转迹象,随后陆续有19位患者出院,病区又接收了16位新患者。

个体中医志愿者在七院一炮打响,先后又进驻了青山区的方舱医院和武汉市第九医院的隔离病房。

中医志愿者们发现,这些病区原本也配有中药。但是医生基本严格执行国家推荐的治疗方案,很少根据患者实际情况调整。但中医志愿者灵活度更高,在他们治疗方案中,有将近30%患者的药方是量身定制的。

不过西医的诊疗手段在这支中医医疗队中也没有偏废。贺劲记得这样一幕:赵志宏发现一位患者腹股沟疼痛了一晚上,他建议尽快做彩超检查,因为这很有可能是下肢静脉血栓的表现。彩超结果提示赵志宏的推论是正确的。

到关闭病区前,六病区共收治68位新冠阳性患者,其中1位转入ICU,1位患者死亡,1位患者复阳,转阴率95.6%。

寻找位置

这趟武汉之行,让郑安家觉得最安慰的,是他离开的前几天,院方为他办下了工号牌,他在电脑系统里也有了下单开处方的权限。

“就像是你终于找到了属于自己的位置。”他说。

贺劲曾看到过一个统计数据,截至3月5日,全国接受纯中医治疗的患者88位,其中在武汉的有55位。贺劲在朋友圈里留言“这个数字,还没算上我们土八路呢!我们六病区目前就有60多例了!”寻找个体医生、中医治疗在重大公共卫生事件中的位置,这是一次全新的探索。

李中正、赵志宏3月初受邀前往青山区方舱医院为患者诊治时,就曾遇到过身份上的困境:虽青山区相关部门欢迎有资质的个体中医进舱诊疗,但是等到他们一一为患者诊脉、完成辨证分型,数百包煎好的中药包却在送到方舱医院门口时被拦下了。

接管方舱医院的医疗队认为,舱内新冠肺炎患者的治疗药物应由国家统一管理的,如果给患者服下这些新增的中药,会有许多风险因素。

个别志愿者的行医资格也引发了争议。4月底,济南市槐荫区卫健局发布公告称,一位通过“慈善中医之家”招募去武汉的中医志愿者,涉嫌无证行医。郑安家也回忆起此人和他曾一起在九院的隔离病房救治过患者,属于“有证医生的助理”。

“患者对她的技术挺认可。但是她的许多治疗理念我不赞同。”郑安家说。他记得这位志愿者谈论过不用寻找穴位、经络就可以为人体实施针灸的理论,这在郑安家看来有些不符合中医原理。后来郑安家发现,自从院方宣布核验中医的职业医师资格证书后,她就再也没有在病区露面了,只在外围帮忙。

李中正说,虽然六病区的医生是志愿者身份,但大部分团队成员还是拿到了一笔政府奖励金,“感谢国家认可了我们,虽然很多志愿者还是把激励金捐出去了。”

他和学生结合六病区的临床案例,写成了在本次新冠肺炎中六经辨证治疗的一份报告,他还附上了请战书,请战前往其他病区治疗重症新冠肺炎,一起层层递交给了国家卫生部门。

郑安家记得他结束任务后,武汉还没解封,他买不到回上海的车票,最后辗转到周边城市才坐上高铁。

二等座已售空,郑安家咬牙买下了商务座。这一趟回程花了1100多元,的确有些奢侈。“这是对你勇气和付出的奖励。”他默念。

责任编辑:日升